石川九楊の「書」を「音楽」として楽しむ〜上野の森美術館「石川九楊大全」

日曜ヴァイオリニストで、多摩美術大学教授を務めるラクガキストの小川敦生さんが、美術と音楽について思いを巡らし、“ラクガキ”に帰結する連載。今回は「書は音楽である」と語る、現代を代表する書家・石川九楊(いしかわ・きゅうよう)の企画展と、実際に「書」を一風変わった方法で音楽化した演奏会をレポート!

1959年北九州市生まれ。東京大学文学部美術史学科卒業。日経BP社の音楽・美術分野の記者、「日経アート」誌編集長、日本経済新聞美術担当記者等を経て、2012年から多摩...

書家の石川九楊は、「書は音楽である」と言う。実に素晴らしい言葉だ。まず、書を紙という平面の上から、空間に解き放つ。音楽は、空間で空気を介して感じるものだからだ。さらに鑑賞者がこの言葉を意識すると、書に和音やメロディーを感じることができるようになるのではないか、と思わせる。

この印象的な言葉を胸に、筆者は、東京・上野の森美術館で開催中の企画展「石川九楊大全」(前期)と、その関連イベントとして台東区立東京音楽学校旧奏楽堂で開かれた音楽会『書譜楽「歎異抄No.18♪いはんや悪人をや♪」』を鑑賞し、はたして書がどんな音楽であるのかを確かめた。

『源氏物語』は音楽に満ちていた!

石川の表現に限らず、書には筆を運ぶことによる流れがあり、緩急があり、強弱があり、時にはアクセントがあり、書き終えた後には余韻がある。音楽のような時間の流れと変化を内包しているのだ。さらに、硬さや柔らかさ、静謐(せいひつ)さや激しさなどを表現できる。こうした認識を持てば、書には自然に音楽を感じられるようになるのではないかと思う。

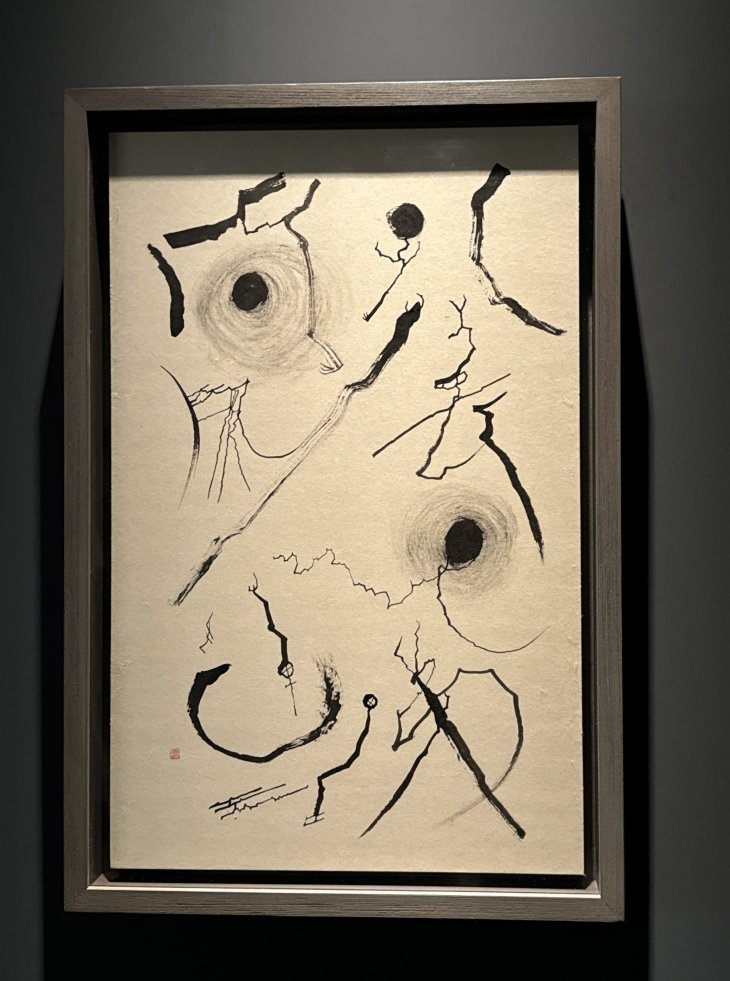

「石川九楊大全」(前期)の展示作品の中から、例をまずひとつ上げておきたい。『千字文「孔懐兄弟 同気連枝」』。線の勢い、濃淡、かすれ、構成などから、まさに音楽が感じられる作品だ。

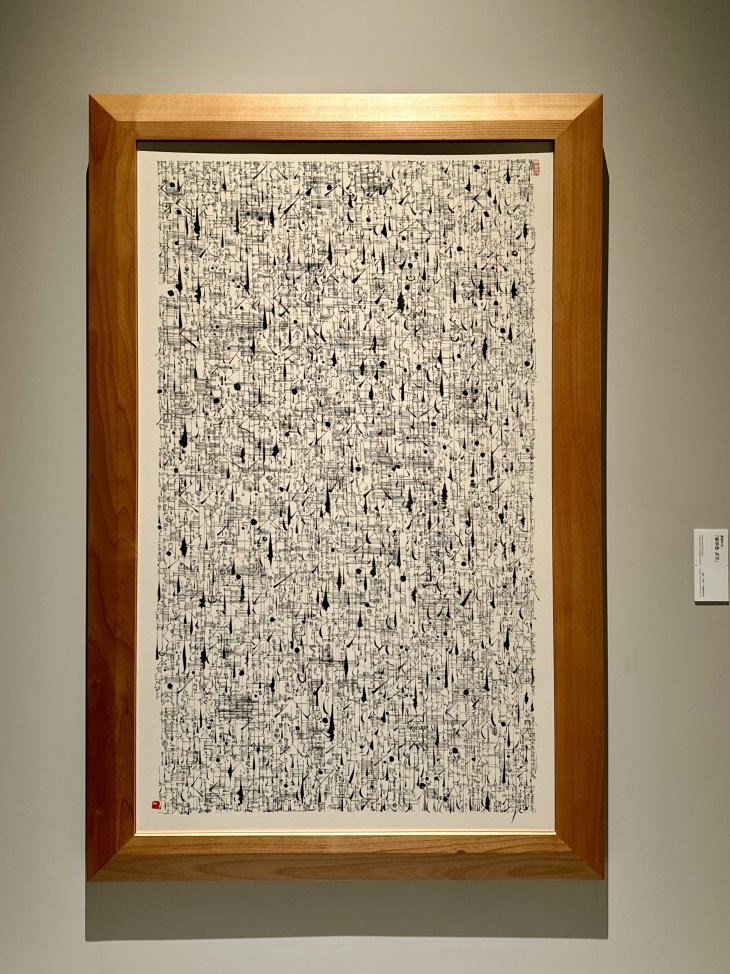

さて、「石川九楊大全」(前期)の見どころの一つとして挙げられるのが、紫式部の『源氏物語』を石川が独自の咀嚼によって表現した55点の連作だ。その一つ「末摘花(すえつむはな)」の前に立ってみる。

はたして、この作品はどのように「音楽」なのか?

たくさんの線の断片が群れている。書は通常、文字という記号で成り立っているが、石川が書いているのは、記号になる前の状態の何ものかのようにも見える。大きさがさまざまであることが、奥行きを感じさせる。多数の小惑星が漂う宇宙空間を眺めているようでもある。つまり、この作品には空間があるように思えるのだ。さらに筆者には、右上奥から左下手前への流れが感じられた。ひょっとしたら、地球以外の世界における音符が空間にどっと流れ出しているのかもしれない、などとも夢想する。

さらに表現の深みを見せているのは、石川がシリーズ55点すべての作品で、異なる描法による表現を試みていることだ。その引き出しの多さにはうならざるをえないのだが、石川にとっては、『源氏物語』のシリーズ自体が壮大な実験場であり、表現のヴァリエーションを嬉々として生み出し続けたのではないかと想像している。

解説パネルに「光源氏、死す(中略)したがって文は書かれていない」とある。展示室内が映っているのは、全面ほぼ黒塗りの画面にアクリルもしくはガラス板がはめ込まれて鏡のような状態になっているためだ

『歎異抄』を楽曲として鑑賞する

この展覧会の関連イベントとして、出品作の一つである『歎異抄No.18』を楽譜として扱い、コンピューターで分析・生成した電子音楽および弦楽四重奏による生演奏のコンサート『書譜楽「歎異No.18♪いはんや悪人をや♪」』が、6月14日に開催された。

書作品が楽譜になるとはいったいどういうことなのか? あまりにも興味深い試みであることにいてもたってもいられず、筆者は演奏の鑑賞に出かけた。

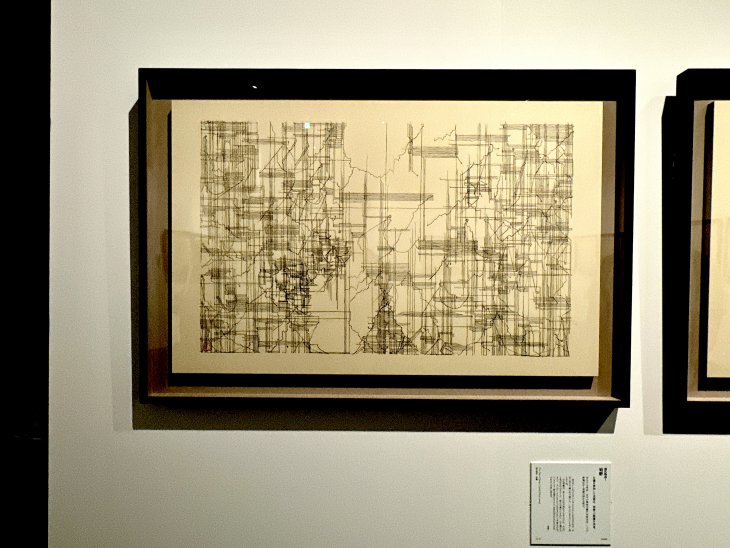

まず語るべきは、石川の『歎異抄No.18』がどんな作品であるかということだろう。

「善人なおもて往生す、いわんや悪人をや」という言葉で有名なのが、浄土真宗を起こした親鸞聖人(しんらんしょうにん)が書いた『歎異抄(たんにしょう)』だ。悪人まで「往生」させてしまうとは、ただならぬことである。『源氏物語』が表した雅な世界とは、ずいぶん趣が違う。

石川が『歎異抄』全文の表現に挑んだのは1988年にさかのぼる。書ではあるが、通常の漢字やひらがなとは異なる線による造形が、画面をぎっしり埋めている。石川は、この作品の鑑賞者から「楽譜みたいだ」という感想をもらったという。それをきっかけに、この作品を楽譜として演奏する模索が始まった。

その後、何度かあった音楽化の話を経てようやく実現したのが、今回の演奏会だった。推進役はタイポグラフィの専門家の塚田哲也氏。京都精華大学メディア表現学部教員のスコット・アレン氏が学生とともに音楽化を担当した。一字ごとに、書き進む力の速度・深度・角度からなる「筆触」をデータ化して解析。 一点一画に書き込まれた「音楽」を、弦楽四重奏と電子音楽奏、2つのバージョンで演奏することになった。細密にぎっしりと書かれた作品ゆえ、解析にはかなり膨大な手間がかかったと推察される。

書の音楽化に、あえて作曲家を介さなかった理由

『歎異抄No.18』の音楽化にあたって極めて重要なことが一つあるので、記しておきたい。音楽化の作業をあえて作曲家に依頼しなかったことだ。

譜面に書き起こすなら、作曲家に依頼するのが効率的であることは自明である。しかし、その作業を経た場合には、どうしても作曲家の主観が入ってしまう。石川はそれを避け、自分の作品に内在する音楽をできる限り純粋な形で表そうとしたのだ。

演奏会前半は、コンピューターによる「電子音楽奏」。舞台の中央には『歎異抄No.18』の大きな複製がつり下げられている。その前でスコット・アレン氏がコンピューターを操作することで、演奏が始まった。擦弦楽器のような音の伸ばしや音階の変化、打楽器的なリズムなどが聞こえてくる。

少々興味深かったのは、通常の西洋音楽にある拍子や小節の区切りを感じなかったことだ。一方で、細かい単位で音が塊を形成し、その塊が延々と連なっていることがわかった。ひょっとしたら、この細かい塊は、『歎異抄No.18』に記された文字だったのではないか。

後半は、弦楽四重奏団による演奏。出演したカルテット・オリーブは、藝大フィルハーモニア管弦楽団の奏者4人をメンバーとする弦楽四重奏団だ。独自の緊張感の中で演奏が始まる。ヴァイオリンの2人がしばしば和音を奏でる一方で、全体としてはかなり細切れの動きをするのが特徴的だ。文字らしきものの塊を音にしているのだろう。各楽器の演奏する音域は、通常のクラシック音楽の楽曲よりも狭く感じられた。おそらくそれも、石川が書いた線の計測の純粋な結果なのだろう。

前半で聴いた電子音楽奏とはまったく異なる内容だったことに少し驚く。同じ楽譜から異なる音楽が出てくるのは、通常のクラシック音楽ではありえない。しかし、どちらも客観的な計測や分析の結果を音楽にしているので、『歎異抄No.18』の演奏であることには変わりがない。なかなか興味深い現象だった。

さて、筆者が聴いた2つの演奏の純粋な感想を書き記そう。現代音楽を含む通常のクラシック音楽がもたらす幸福感や刺激とはずいぶん異なるものだった。おそらく、親鸞の『歎異抄』自体が、音楽を目的に書かれたものではないからだろう。

しかし、親鸞の『歎異抄』、そして石川の『歎異抄No.18』が厳密な秩序によって構成されていることを忘れるわけにはいかない。人間が作るあらゆる構成には、美が宿っている。書の音楽化を通して、新たな美を内包する芸術の胎動を感じさせる演奏会だった。

ラクガキスト小川敦生のラクガキ

ねこがこれだけたくさんいて、みんなで鳴いていたら…意外と愛おしい音楽を奏でるかもしれませんよ! Gyoemonは、筆者の雅号です

会期: 2024年6月8日(土)〜2024年7月28日(日)

前期【古典篇】 遠くまで行くんだ 会期:2024年6月8日(土)〜6月30日(日)

後期【状況篇】 言葉は雨のように降りそそいだ 会期 :2024年7月3日(水)〜7月28日(日)

会場: 上野の森美術館(東京・上野)

関連する記事

ランキング

- Daily

- Monthly

関連する記事

ランキング

- Daily

- Monthly

新着記事Latest