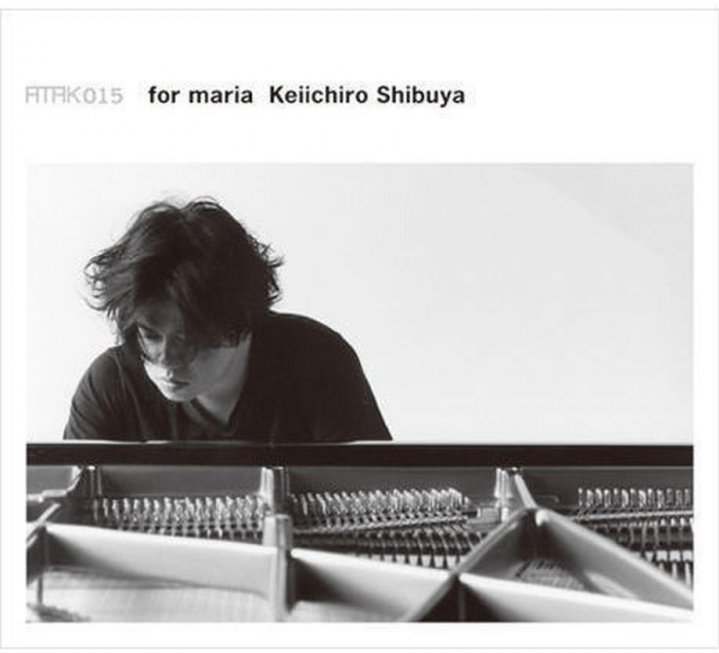

ピアノを弾く作曲家・渋谷慶一郎を育てた両親、そして高橋悠治らとの交流

音楽家の子ども時代から、実になる“タネ”を見つける連載「室田尚子の“音楽家のタネ”」。第8回は、初音ミクによるヴォーカロイド・オペラ《THE END》、新国立劇場で初演されたアンドロイド・オペラ《Super Angels スーパー・エンジェル》など、話題作を次々に発表している作曲家・渋谷慶一郎さん。

前編では《Super Angels スーパー・エンジェル》やドバイ万博に向けて制作した《MIRROR》について伺いましたが、後編ではいよいよ、そんな渋谷さんを育てた“音楽家のタネ”に迫ります。

東京藝術大学大学院修士課程(音楽学)修了。東京医科歯科大学非常勤講師。オペラを中心に雑誌やWEB、書籍などで文筆活動を展開するほか、社会人講座やカルチャーセンターの講...

中2で将来を決め、アカデミックな作曲の道へ

東京藝術大学作曲科卒業という肩書きを持つ渋谷さんですが、そもそも音楽に目覚めたきっかけは何だったのでしょうか。

渋谷 母は武蔵野音楽大学のヴァイオリン科を卒業しているんですが、幼稚園時代の僕があまりにも歌がヘタだったので、桐朋学園大学音楽学部附属の子供のための音楽教室に連れていかれたんです。それがそもそも最初の音楽との出会いです。

小学校に上がるときに何か楽器をひとつ選びなさいと言われて、僕はそのときいたすごく綺麗な先生をさして「あの人がいい!」って(笑)。そうしたらたまたまその人がピアノの先生で、それでピアノを習うことになりました。

小学校時代から、「ショパンは大嫌い。バッハとサティとドビュッシーしか弾きたくなかった」そうですから、やはり自分の感覚をしっかりと持っていたことがわかります。ピアノの練習ができなかったときには、自分で曲を作って持っていったりもしたそうです。

渋谷 聴いたことのある曲を楽譜に起こしていったり、あるときは飼っていた猫に鍵盤の上を歩かせてそれを曲にして持っていったりしました(笑)。

「自分でゼロからつくりだす」才能の片鱗が感じられるエピソードですが、そんな慶一郎少年に転機が訪れたのは中学生の頃でした。

渋谷 父がガンになり、それまでは比較的恵まれた家庭だったと思うんですが、急に恵まれていない家庭になりました。例えば、それまで牛肉を使っていたところが豚肉になるみたいな(笑)、子ども心にも「ウチ、なんか変だぞ」って思うような変化でした。

結局、父も僕に隠しておくことはできなくなり、中2の頃だったと思いますが、「俺はもうすぐいなくなるから、将来何になるか、今、決めろ」と言われたんです。

それで、世の中にはどんな選択肢があるんだ? と思って、渋谷で本屋を巡ったり美術館に出かけたりしていて、そんな中で高橋悠治さんのコンサートに行ったんですね。本当にめちゃくちゃにカッコよくて、それで「音楽家になれたらいいなあ」と思うようになっていました。

プレイリスト「This is 高橋悠治」

渋谷 ところが、父に猛反対されまして、取っ組み合いのケンカになって、しかも僕が勝っちゃったんです。そうしたら父は「負けた以上は全面的に協力する」と言って、音楽に関係する本などを買ってきたりして応援してくれました。

こうして、都立広尾高校に入学後、晴れて、小鍛冶邦隆先生について作曲の勉強がスタートします。ところで、作曲家という道はどうやって決めたのでしょうか。

渋谷 なんとなく、ピアノを弾く作曲家になるんだろうな、とは思っていたんです。その頃、ピアニストではグレン・グールドやポゴレリッチが好きで、極端にテンポを変えたり変な装飾音を入れたりして弾いていたら、藝大受験のためについた先生に「ピアノの弾き方はすごく変わっているけれど、将来ピアノを弾いて音楽をやっていく感じがする。それは個性になるので弾き方は変えなくていいわよ」と言われたんだけど、今考えると有り難いことですよね。

藝大に入学したあとも、続けて小鍛冶先生についた渋谷さん。パリのコンセルヴァトワールで学び、クセナキス国際作曲コンクールで優勝するなど、作曲家としては超エリートの小鍛冶邦隆とでは、作曲家としての方向性はかなり違いますが、逆に小鍛冶さんからアカデミックな方法論を徹底的に叩き込まれたことは、今でも貴重な土台になっているといいます。

高橋悠治との出会い、そして現代音楽へ

大学2年のとき、ついに憧れの高橋悠治と直接話す機会が渋谷さんに訪れます。

渋谷 当時付き合っていた慶應大学の女の子に誘われて、詩人の朝吹亮二さんと高橋悠治さんが学生向けに行なったコラボレーションイベントに行きました。

終演後の懇親会で悠治さんをつかまえて、2時間ぐらい立ち話して、連絡先も交換したんです。それから、しょっちゅう電話で話すようになって……。高橋悠治って人のすごいところは、例えば五線に依らない記譜法の話をしていたときに、僕みたいな学生が「こういう方法はどうでしょう」って提案すると、それを「いいね」と言って実際に取り入れたりしてくれる。そういう柔軟性を持っている人なんですね。

自分でコンサートをオーガナイズし、観客を集めて採算を取っていくという高橋悠治のやり方に影響を受け、渋谷さんもこの頃、あるイベントを企画します。

渋谷 青山の骨董通りにあったBlueというクラブで、僕と悠治さんの曲を演奏するイベントを行ないました。300人ぐらいお客さんが詰めかけて……現代音楽のイベントで300人って途轍もない数なんですよ。

しかも、そのときのライブ音源をテープにして販売したら、渋谷タワーレコードの現代音楽コーナーの年間売り上げ第1位になっちゃったんです。第2位がマイケル・ナイマン、第3位がモートン・フェルドマンですよ! これはちょろいなとか思って、どんどん調子に乗ったんです(笑)。

すぐにできることは、やるに値しないこと

「なりたいと思えば何にでもなれる」と思っていた中学生の自分を「スーパー楽天家だった」という渋谷さんですが、「やりたい」と思ったことを実現させていく力が、渋谷慶一郎という人には備わっているような気がします。

渋谷 「昔から、やってすぐにできることはやるに値しないことだ、って思っていました。《Super Angels スーパー・エンジェル》だって、僕みたいな電子音楽の作曲家にオペラ作曲を頼むなんて、大野さん(大野和士新国立劇場オペラ芸術監督)の大英断だったと思うんですよね。で、コンピュータで音楽作ってるやつになんかオペラの作曲ができるわけない、って言われそうじゃないですか。そう言われるのを想像すると、僕はやりたくなるんです(笑)。

僕、結構粘り強いんですよ。ロジカルに考えて、この方向性、このコンセプト、このやり方は絶対に成功すると思ったことは、途中どんなに苦しくても絶対にやり通します。

アンドロイド・オペラの構想も、実現までにはかなり長い年月がかかっています。2013年にパリのシャトレ座で《THE END》が上演され大成功を収めたときに、シャトレ座の支配人から「次に何をやるのか」と問われ、「(ヴォーカロイドの次だから)アンドロイドかな」と答えたのが最初だそう。

渋谷 大体アンドロイドは超高額なので、自分で買うというわけにはいかないのに、そこに気が付かなかったのが僕の恐ろしいところなんですが(笑)、とにかくそこから《Scary Beauty》の作曲が始まりました。

ところが、途中フランス政府の財政的な事情などから、シャトレ座での上演計画が頓挫してしまって、これはもうダメかも、という時期がずいぶん続きました。やっと2017年にオーストラリアのオズアジア・フェスティバルで《Scary Beauty》の初演に漕ぎ着けたんです。

困難な時期があっても、諦めずに楽しみながらその時期を過ごすことが必要、と語る渋谷さん。そこには、幼い頃からの「やりたくないことはやらない、やりたいことには真っ直ぐに突き進む」という経験が反映されているように感じられます。

そんな渋谷さん、今後の予定も目白押しですが、ひとつだけあたためている構想を明かしてくれました。それは、「人間が一切出てこないフル・アンドロイドのオペラ」。作曲家・渋谷慶一郎がみせてくれる音楽の世界は、まだまだ進化を続けていきそうです。

渋谷慶一郎・初音ミク ヴォーカロイド・オペラ《THE END》(台本:岡田利規、渋谷慶一郎/映像:YKBX/2013年)

渋谷慶一郎:アンドロイド・オペラ 《Scary Beauty》(日本科学未来館 世界初演/2018年)

関連する記事

ランキング

- Daily

- Monthly

関連する記事

ランキング

- Daily

- Monthly

新着記事Latest