守山光三さんが見た「戦後ベルリン」のオーケストラ奏者たち 〜60年代にドイツ留学黎明期を経験して

戦争を直接知らない世代として生まれながら、その影を感じずにはいられなかった――。ホルン奏者・守山光三さんは、戦後日本の空気の中で音楽に親しみ、1960年代に単身ベルリンへ渡った。少年時代に音楽を通して感じた「国の力」の違い、留学先で耳にした戦争体験の数々は、戦争が終わってもなお続く現実を浮かび上がらせる。ひとりの音楽家の歩みを通して、「戦後」という時間をあらためて考える。

東京生まれの宇都宮育ち。高校卒業後、渡仏。リュエイル=マルメゾン音楽院にてフルートを学ぶ。帰国後はクラシックだけでは無くジャズなど即興も含めた演奏活動や講師活動を行な...

戦争の跡が色濃く残る少年時代

——守山さんは終戦10か月前のお生まれですね。

守山 母親に背負われっ放しで満州の戦場を逃げ回っていました。ずっと母親の背中にいたので戦争の記憶はありません。空襲を見たとか、防空壕に入ったとか、そういう体験はしていない世代です。ただ、戦後の空気は、はっきり覚えています。

昭和20年代から30年代にかけては、教員にも元復員兵がいました。小学校5、6年次の担任は、陸軍中野学校の出身でよく殴られました。学校の雰囲気もそうでしたし、戦争が終わったとはいえ、どこか張りつめたものが残っていたように思います。音楽でいえば、吹奏楽はまだ完全に軍楽の延長線上にあるような扱いでした。

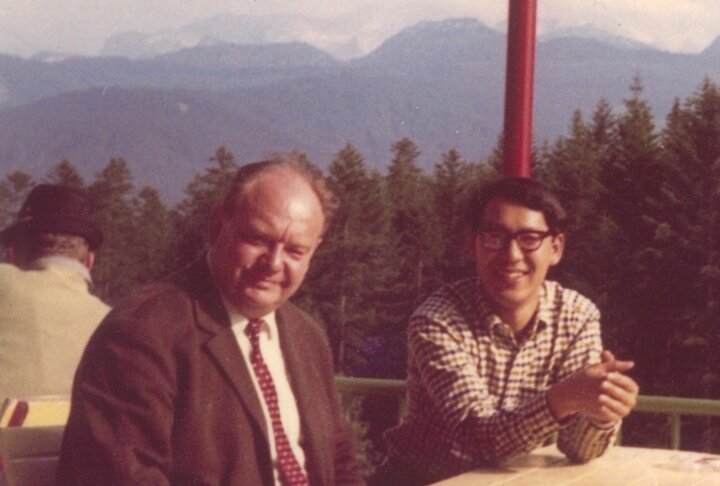

1967年(昭和42年)、東京芸術大学音楽学部器楽科卒業。同年、旧西ドイツ・ベルリン音楽大学に入学、72年卒業。在学中の68年よりベルリン交響楽団に入団。その後ベルリン・ドイツオペラ管弦楽団、ライン・ドイツオペラ管弦楽団、ドゥイスブルク交響楽団を経て78年から87年まで新日本フィルハーモニー交響楽団首席奏者を務める。一般社団法人日本管楽器早期教育研究所 理事、東京藝術大学名誉教授。

——戦後生まれの少年たちも「兵隊さん」に憧れていたと聞いたことがあります。

守山 兵隊さんの雑誌も、まだ普通に残っていて、誰かがこっそり持ってきて、みんなで回し読みしていました。ほとんどの学校の吹奏楽部に女子がいませんでした。完全に男社会でした。

《軍艦マーチ(軍艦行進曲)》は、軍国主義を想起させるから歌うのも、演奏するのも禁止されていました。ところがある日、学校に楽譜を持ってきたやつがいて、みんなで音を出してみようとなった。そうしたら音楽の先生が飛んできて、ものすごい勢いで怒られた。

でも、少年の感覚としては、やはりかっこいいんです。禁止されているから、余計にそう感じたんだと思います。

——強く印象に残っている体験はありますか。

守山 中学生のときになぜか、海上自衛隊音楽隊とアメリカの「空軍バンド」と合同演奏をしたことがありました。こちらはあわせて100人くらいの編成で、向こうはたったの20人。それなのに、あちらのほうが音量も、厚み、そもそも存在感が違う。同じ曲を演奏しているはずなのに、まったく違う。

上手下手というだけの話じゃないんです。あれは「国の力」だったと思います。音楽を通して、初めて「ああ、日本は負けた国なんだな」と実感しました。

あの人が来た場所を見に行きたい~昭和の音楽留学

——海外への興味はいつ頃からも持たれていたのでしょうか?

守山 小学校低学年の頃、祖母に連れられて横浜の大さん橋に出かけたことがありました。そこに、イギリスの豪華客船クイーン・メリー号が停泊していたんですよ。とにかく大きかった。

そのとき、船から降りてきた外国人と、すれ違ったんです。ふと目が合って、相手がニコッと笑った。そのあと、海を見ました。水平線が、やけに遠く感じられた。そのとき、「あの人が来た場所を見に行きたい」と思ったんです。

なぜそう思ったのかは今でもわかりません。ただ、その感覚だけは、その後もずっと心に残っています。

——留学を決意したきっかけは何だったのでしょう。

守山 大学生の頃、カラヤン指揮ベルリン・フィルのブルックナーを上野の東京文化会館で聴き、衝撃を受けました。その瞬間に、「ここにいたらダメだ。日本にいたら自分はつぶれると」と感じて、決意しました。

——留学されたのは昭和42年、1967年。当時、留学はかなり厳しい条件だったそうですね。

守山 そのころは留学とは名ばかり、金持ちの子女がいわゆる”箔を付ける”ための名刺の1行を増やすだけのものでした。ですから、音大も卒業試験を受けるなどと言うことは自殺行為のように見られていました。ベルリン音大で、僕の前に卒業試験を受けたと言う日本人は聞いていませんでした。当時の卒業試験は今の時代より遥かに厳しく、本当に大変なものでした。

また当時は1ドルが365円。外貨の持ち出し制限が2年間で7000ドルまで。飛行機代は片道25万円。大卒初任給は1万5〜6千円ほどの時代ですから、もちろん往復の航空券は買えません。まさに片道切符の留学でした。

——行き先は最初からベルリンだったのですか。

守山 最初からベルリンと決めていました。ベルリン・フィルがある。ベルリン・フィルの人が教えているところ。絶対にアメリカではなかった。

——現地でのレッスンはいかがでしたか。

守山 意外なことに、奏法については、ほとんど直されませんでした。後からわかったことですが、私は日本にいながら、恩師である谷中甚作先生から、正統なドイツ式ホルン奏法を学んでいたんです。

戦後のベルリンで聞いた「戦争の記憶」

——そのような下地があって、留学後すぐにオーケストラでのお仕事も始めるわけですね。「戦後」という視点でみたベルリンという街の印象はいかがでしたか?

守山 当時の西ドイツには18か月の兵役義務がありましたが、(西)ベルリンには兵役がありませんでした。だから、兵隊に行きたくない若者が集まっていました。それは反戦思想というより、「兵役は人生の無駄な時間」という感覚。とても現実的でした。

基本的に当時の西ドイツ国民は、”危険と隣り合わせの”西ベルリンに住むことを避けたがっていました。ただし、オーケストラの給料が特別手当で高額だったため、高い給料を望む人たちが西ベルリンに来たがったのかもしれません。しかし大抵の場合、奥さんの猛反対にあい、断念しました。

——戦争を体験した世代の話も聞かれたそうですね。

守山 たくさん聞きましたよ。ドゥイスブルクで同僚だったコントラバス奏者は、戦中にオーストリア・リンツでブルックナーしか演奏しない、ヒトラーの御前演奏専用のオーケストラにいました。1945年3月、コブレンツの総司令部が陥落したという情報が入った時点で、オーケストラは解散したそうです。

一晩で、資料も楽譜もすべて焼いた。捕まったら殺されると思って、腰まで雪に埋まりながら、コントラバスを背負って、地図だけを頼りに山を越えたそうです。

守山 同じオケで吹いていたホルン奏者のおじさんは、捕虜になって入れられていた収容所での話を聞かせてくれた。朝の点呼前にマウスピースを地面に埋めるというんです。点呼が終わったら掘り返す。捕虜は、貴金属を持ち込んではいけないから、ばれたら没収されてしまう。そのマウスピースは父親から譲り受けたという大切なもので、それがなかったら、もうホルンは吹けないと思っていたのでしょう。

ほかにも、ライン川の河川敷に穴を掘って、毛布1枚で冬を越したという同僚もいました。雪解け水で増水して、気がついたら水の中だった、という話も聞きました。

——壮絶ですね……。

守山 悲惨なのは戦後も変わりません。 東ドイツ国籍保持者は、亡命と言う形以外では西ドイツには入れませんでした。当時、西ドイツや西ベルリンには、東側の共産圏から出稼ぎに来ている人たちがたくさんいました。主にチェコ・スロヴァキア、ポーランド、ブルガリア、ハンガリー、ユーゴスラヴィアなどからです。

共産圏の国は、とにかく西側の外貨が欲しい。だから、国家がビザを出して、期限付きで出稼ぎに行かせるんです。5年とか、そういう期限が決まっている。国籍は変わらない。あくまで「働きに行っている」だけです。給料のうち、だいたい40%くらいは、国に持っていかれる。残りの60%で生活しなきゃいけない。それでも、彼らは東に戻りたくなかった。

——それほど、東側の生活はかなり厳しかったのでしょうね。

守山 上記の国の人たちは自国に戻りたがらない……ビザの期限が切れる直前になると、みんな怪しくなってくるんです。「もう絶対に帰りたくない」「このまま西側にいたい」そう言い出す。

そういう怪しい動きをする人がいると、政府は母国に残っている家族のことをちらつかせるんです。家族を半ば人質に取られて、泣く泣く母国へ帰り、悲惨な最期を迎えた人も知っています。

戦争が終わっても、影響は消えない。教育にも、価値観にも、人の選択にも、残り続ける。私がベルリンに行ったのも、そういう時代の流れの中にあったことだと思います。

そして、現代でもウクライナ戦争やウイグル地区問題など、状況はたいして変わらないのではないでしょうか。

関連する記事

-

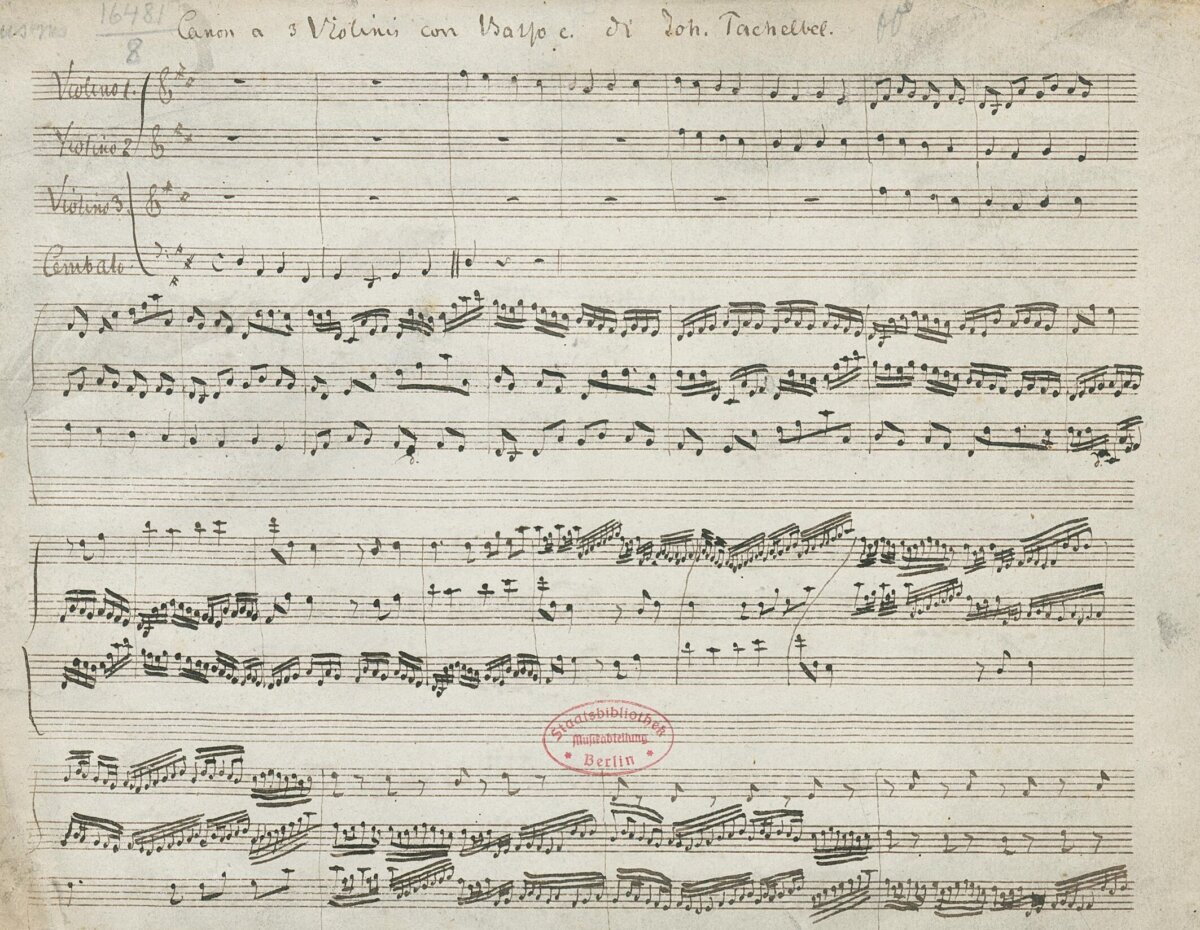

連載パッヘルベルの謎多き生涯〜「カノン」の作曲家はウィーンにいたのか?

-

読みものはじめての点字と点字楽譜~世界点字デーに知っておきたい音楽との関係

-

連載フリッツ・クライスラー~世紀末ウィーンの自由な空気が生んだヴァイオリニスト・作曲...

ランキング

- Daily

- Monthly

関連する記事

ランキング

- Daily

- Monthly

新着記事Latest