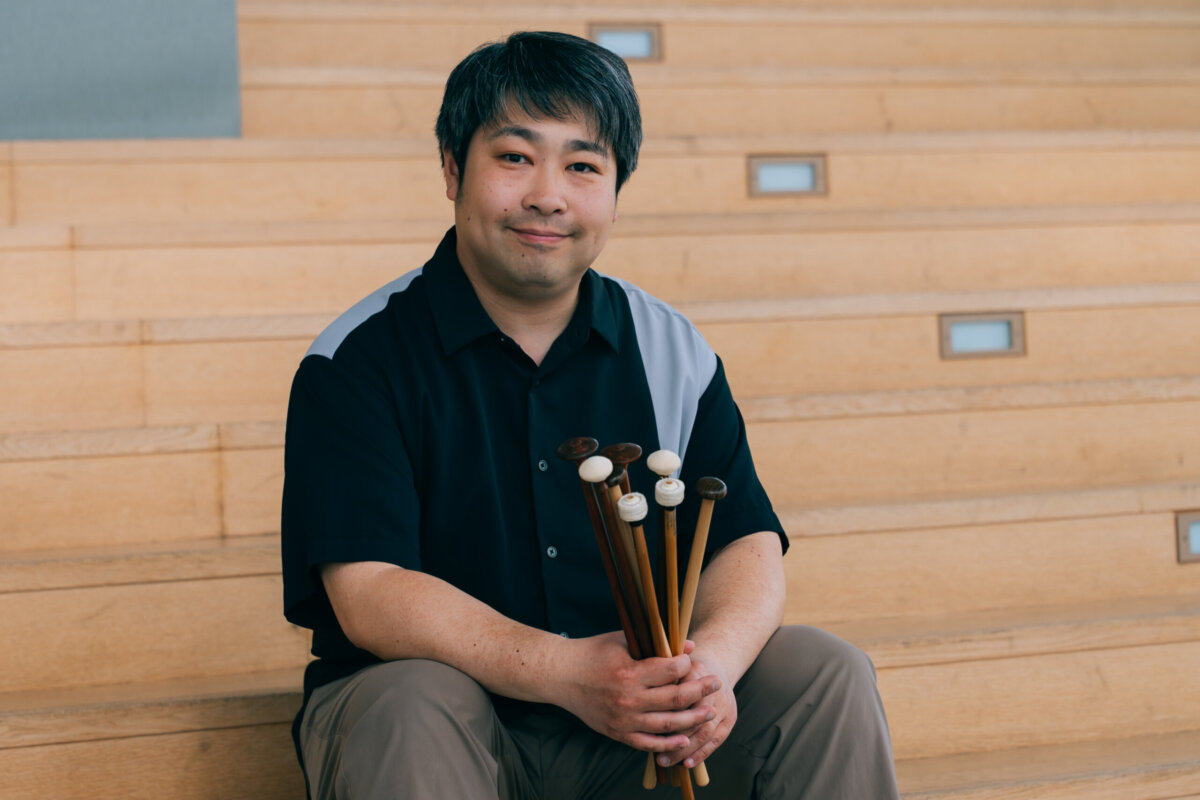

京都市交響楽団首席打楽器奏者・中山航介さん「音楽を突き詰めることにこれからも挑み続ける」

京都市交響楽団で首席打楽器奏者を務める中山航介さん。7月にはティンパニに頭を突っ込む指示が衝撃的なカーゲルに初挑戦! ティンパニ奏者を志した理由や京響への想い、カーゲルへの意気込みを語ってもらいました。

「オーケストラの舞台裏」は、オーケストラで活躍する演奏家たちに、楽器の魅力や演奏への想いを聞く連載です。普段なかなか知ることのできない舞台裏を通じて、演奏家たちのリアルな日常をお届けします。

フランス文学科卒業後、大学院で19世紀フランスにおける音楽と文学の相関関係に着目して研究を進める。専門はベルリオーズ。幼い頃から楽器演奏(ヴァイオリン、ピアノ、パイプ...

習い始めたときにプロになると決意

——打楽器との出会いを教えてください。

中山航介さん(以下、中山) 中学校の吹奏楽部です。小さい頃から両親の影響でピアノは習っていました。もともと音楽は好きで、とくにオーケストラが大好きだったので、とりあえず吹奏楽部には入ろうと思い、なんとなく決めたのが打楽器でした。そのまま「あ、これ面白いな」って思って、やっぱりオーケストラに入るならティンパニがいいなと思い、大学に進みました。

——プロになろうと思ったのはどのタイミングでしたか?

中山 中学3年の夏に習い始めたときからです。打楽器ではまず、小太鼓のテクニックが絶対に必要です。基礎になるので、小太鼓のテクニックを身につけるようにしました。

「東京藝大に行きたい」っていうのを決めたときから、オーケストラで働きたいとずっと思い続けていました。

東京藝術大学卒業、同大学大学院修士課程修了。読売新人演奏会、神奈川県同声会新人演奏会出演。別府アルゲリッチ音楽祭に参加。2008年パシフィック・ミュージック・フェスティバルに参加。NHK交響楽団アカデミー修了。平成27年度京都市芸術新人賞を受賞。2016年NHK-FM「リサイタル・ノヴァ」、兵庫県立芸術文化センター主催ワンコインコンサートに出演。現在、京都市交響楽団首席打楽器奏者。京都市立芸術大学非常勤講師。ティンパニスト、パーカッショニスト、ピアノ伴奏者として活動する傍ら、中山夫妻による打楽器デュオ「めをと でゅお」や、ジュビレーヌ・イデアラのライブでコーデリア・ナカヤマとしても活動中。

——ほかの打楽器もやられたうえで、やっぱりティンパニがいいと思われたのですか?

中山 そうです。単純に音が多いですし、やっぱり「オーケストラといえば」というイメージがあって。みんなとたくさん一緒に演奏できるなっていう、勝手なイメージっていうんですかね。なので、自然にティンパニを選びました。

僕の場合は、最初からティンパニに憧れていたというよりも、まずオーケストラを好きになって、指揮者や作品を好きになって……というのが先にあって、オーケストラに入りたい気持ちが高まって結果的にティンパニを選んだという感じです。

——子どもの頃によく聴いていた好きな曲はありますか?

中山 覚えてないんですけど、実家のビデオに、4〜5歳くらいのときに、リストの《レ・プレリュード》を聴きながら走り回っていたものが残っています。

関連する記事

-

インタビュー東京都交響楽団ヴァイオリン奏者・塩田脩さん「都響と石田組の両方で成長できる」

-

読みものラヴェル《ボレロ》の「新」名盤3選〜楽譜や楽器のこだわり、ラヴェルの故郷のオーケ...

-

連載【音楽が「起る」生活】読響とN響の演奏会形式オペラ、シフの親密な室内楽、他

ランキング

- Daily

- Monthly

関連する記事

ランキング

- Daily

- Monthly

新着記事Latest