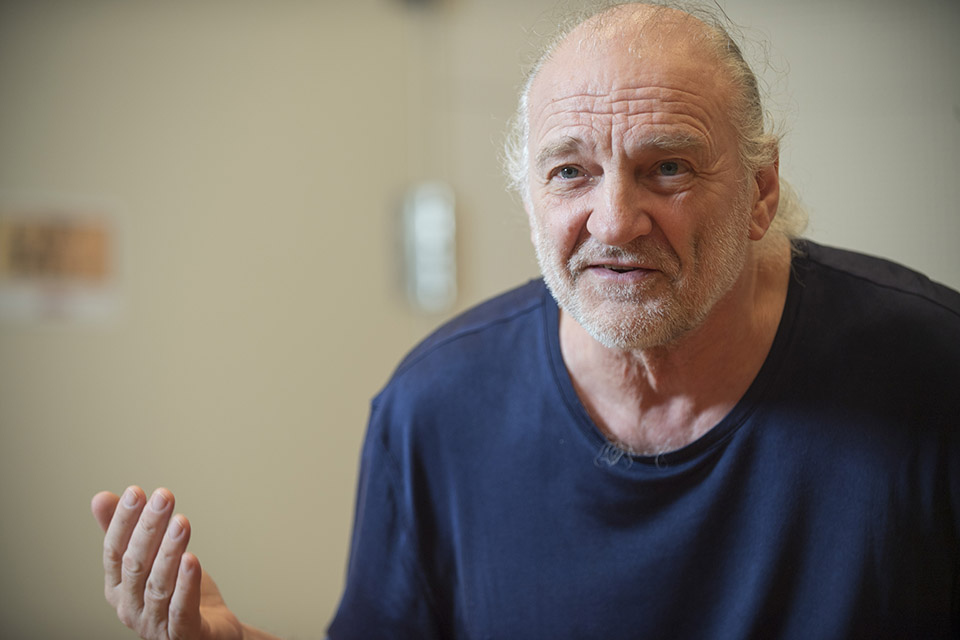

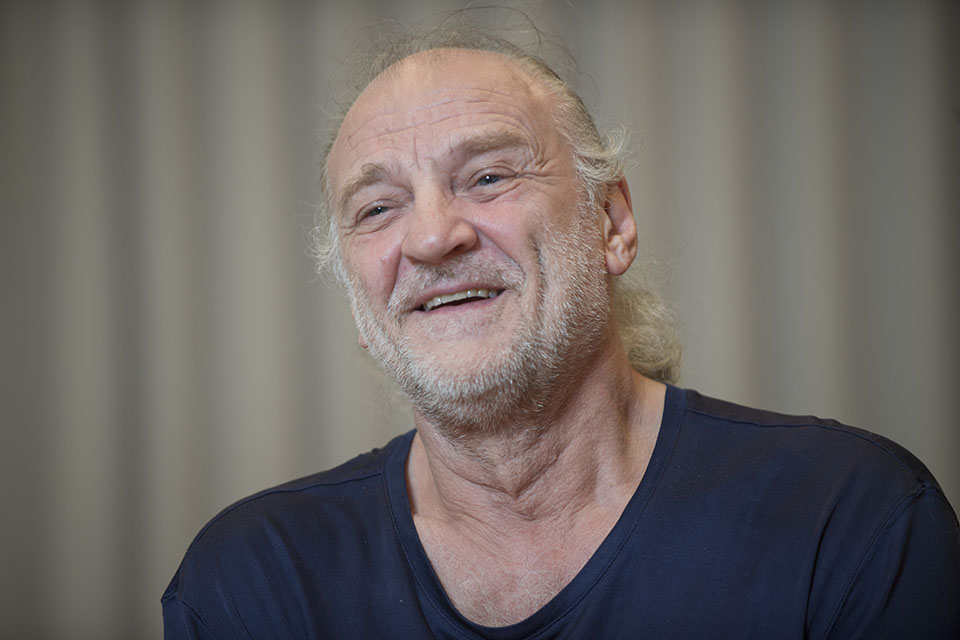

物議をかもすオペラ演出家、ペーター・コンヴィチュニーが考える「良い演出とは?」

「レジェンドに聞け!」は、音楽を取り巻く世界で伝説的な仕事をしてきた方とONTOMOエディトリアル・アドバイザーの林田直樹が対談。どう音楽をつくっているのか、いい音楽とは、 子どもに何を伝えられるのか、といった次世代への思いを語ります。

第2回は、ドイツのオペラ演出家の巨匠、ペーター・コンヴィチュニーさん。現代の聴衆に理解しやすい演出に読み替えることが、時には議論を巻き起こすが、本質はどこにあるのか。2018年7月18日からの東京二期会オペラ劇場《魔弾の射手》についても、読み解いていただいた。

台本に忠実なのが良い演出なのか

林田 コンヴィチュニーさんの演出された舞台が初めて日本で上演されたのは、2006年のシュトゥットガルト歌劇場の来日公演でのオペラ《魔笛》(東急Bunkamuraオーチャードホール)だと思います。

いまでも思い出すのは、ザラストロがパミーナに対して、「男が女を導いてやらねばならない」と言ったとき、パミーナはペッと唾を吐いたんです。それを見て何て素晴らしい演出だろう! と思ったのです。

コンヴィチュニー そう感じていただけたのはとても嬉しいですね。なぜなら、あれは美学的には「失敗」と批判された舞台ですから。でも、あのシーンは社会的な発言なのです。

林田 《魔笛》は天上の音楽だから、美しくない演出は観たくないという人は多い。でも、あの演出こそ素晴らしいと思ったのです。

ところで、改めて質問させてください。コンヴィチュニーさんのお考えでは、一体、何をもって良い演出というのでしょうか?

コンヴィチュニー (少し考えて)良い演出とは、観客を賢く、そして人間的に豊かにする演出のことではないでしょうか。

林田 よく言われるのは、楽譜や台本に忠実であるべきだと。でも、コンヴィチュニーさんの演出は、必ずしも楽譜どおり、台本どおりではないじゃないですか。

では、何に対して忠実であるべきなのですか?

コンヴィチュニー もっとも聖なる領域は、作品の核です。

作曲家と台本作家が、何を考えて、当時の人に、作品を提示しようとしたのか。それをまず考えます。

たとえば、古代ギリシャの悲劇は2000年以上も前の作品ですが、不思議なことに、その核は変わらずに私たちにアピールし続けるのです。そこで演出家の役割は、当時の人々が受けた印象を、今の人々にも同じように感じさせることなのです。

音楽の感情は、今も昔も聴き手に直接的に伝わります。歌詞にも、私は手を触れません。

しかし、私が自由自在に変えるのは、当時の演出指示に対してです。それは生命が短く、当時にしか通じなかったものです。それは現代にフィットさせなければ、作品の核、心を忠実に伝えることはできない。

中国の古代の花瓶は、ありのままに博物館に置く意味はあるでしょう。しかし、演劇的なメッセージのある舞台芸術は、かつてそのままに博物館のように扱えば、死んでしまうのです。

林田 つまり、作品の核を伝えるために、大胆な変更を加えていると?

コンヴィチュニー まさにその通りです。東京二期会オペラ劇場《魔弾の射手》は200年前の聴衆のために書かれた作品です。それを当時のままに見せれば、当時の聴衆は全部わかる。でも200年後は、そうはいかない。音楽は同じですが、言葉は変化してきていますし、200年前と同じように上演してしまうと、意味が変わってしまうのです。

つまり、忠実には理解できない。現代の観客に合わせないとダメということです。

林田 現代の聴衆に合わせるには、ドイツ語ではなく日本語で上演したり、ロシア語、英語など、上演する場所や状況に応じて翻訳することもOKだと考えますか?

コンヴィチュニー 理解度を高めるために、聴衆が理解できる言葉に翻訳することは良いことです。

林田 言葉の響きも音楽だから、原語のまま響きを変えてはならないという人もいますね?

コンヴィチュニー それは希望の物語ではないですか? 私がドイツで《エフゲニー・オネーギン》(チャイコフスキーのロシア語のオペラ)を上演するときには、ロシア人もいますが、アメリカ人もドイツ人もいるわけですから。彼らがロシア語で歌ったとしても、それは本物のロシア語ではない。

原語でしか真に音楽的に響かないというのは、要するに「神話」だと思いますね。

原語主義が生まれたのはカラヤンの時代からです。その理由は、《オネーギン》をロシア語で世界中で上演すると、一つのバージョンしか勉強しなくていいということなんです。イタリア・オペラならイタリア語だけやっていれば済む。実務的な理由もあるのです。

《魔弾の射手》をいま二期会の日本人歌手たちと作っていますが、もともと日本人にとってドイツ語は、ただの外国語です。歌っている言葉は暗記しているけれど、何を言っているか、それを身体で覚えるにはすごく時間がかかるのです。

演出家として、ここは非常に骨の折れる仕事です。今何を言っているか。他の人が言っていることに対して、どういうふうに反応するか。それを、本当はドイツ語が自分の言葉であるかのように演じてほしいのです。日本人歌手にとっては、相当な苦労でしょう。

林田 響きがどうこうではなく、自分の言葉になっているかどうかが問題だと?

コンヴィチュニー その通りです。たとえば今回の上演では、歌ではないセリフは日本語ですが、すぐに彼らはわかるのです。反応、表情、演技、即興。自分の言葉でできる。それは結果として全然違ってくる。

演出は稽古場でつくられていく

林田 演出って、稽古場という現場で作られる、生々しい問題でもありますよね。歌手に対して、稽古場でどのように接するようにしていますか?

コンヴィチュニー 二つの大きな工夫を自分に課しています。

一つは、その場面の何小節めに左に行け、ということではなくて、そこに必ず理由をつけること。なぜ左に行くのか、理由があるからです。それを歌手本人に納得させるのです。すべての動きには理由がなくてはならない。

もう一つは、たとえば驚きを表すとき、それを頭や口ではなく、身体全体で表すようにすること。歌手は歌のプロではありますが、俳優ではないのです。歌手は声では雄弁に表現することはできますが、全身で気持ちを表すこと、気持ちを露わにさせることは、特に日本では難しいのです。

コンヴィチュニー そうそう、もう一つありました。三つです。ある演技に理由をつけるときは、私が提案した理由に対して、歌手が自分の人生経験によって、自分なりにその理由を満たせるようにすること。

林田 歌手が納得できなくて反対意見を言ってきたときには、時間をかけて話し合いますか?

コンヴィチュニー もちろん。そうしなければいけないと思います。無理やり命令するのではなく、本人が納得するまで話し合うべきでしょう。

私にとって不思議なのは、日本で仕事をするときに、私はヨーロッパの考え方と経験をもって、ヨーロッパ人の判断として作品を解釈するのですが、日本人に通じない場面は一つもなかった。みんなわかっている。同じような経験があるのです。

つまり、作品の核は、ヨーロッパ人にも日本人にも共通であり、普遍のものだということです。

林田 以前、二期会でコンヴィチュニーさんがモーツァルト《皇帝ティートの慈悲》を演出されたとき、歌手の一人が面白いことを言っていました。「あのシーンの演出は、稽古場で私たちが出したアイディアなんです」と。

コンヴィチュニー だからこそ、私はこの仕事が好きなのです。歌手のほうからも良いアイディアが来る。一方的にこうしなさい、と言うのではなく、共同作業になっていく。私の提案に反応してくれる証拠として、うれしいですね。

林田 演劇の世界では、演出家は独裁者であるべきだと思っている人が多いですが、稽古場ではコンヴィチュニーさんは民主主義者ですか?

コンヴィチュニー いや、民主主義は演劇の世界では無理ですよ。独裁者では決してありませんが、どこかの民族の族長くらいの感じですね、演出家は。

《魔弾の射手》の核と、日本に適した演出とは

林田 今回の《魔弾の射手》(7月18日~)は、1999年のハンブルクと、2018年の東京では、演出は当然変わってくると思うのですが、コンヴィチュニーさんにとっては作品の核についての考え方は変わっていませんか?

コンヴィチュニー あまり知られていないのですが、実は1983年にアルテンブルクでもやっているのです。そのときに作品の核は把握したと思います。

東京で新しくなった大きな変更点は、ザミエル役が女性になったということだけです。

林田 コンヴィチュニーさんはゲーテ・インスティトゥート(東京ドイツ文化センター)でのレクチャーで、ザミエルが象徴するのは悪魔ではなく悪魔的なものだとおっしゃいましたね。この現代では悪魔的なものとはどういうものなのでしょう。

たとえば、三島由紀夫は小説『美しい星』(新潮文庫)で、現代の悪とは巨大なものではなく、粉末のようなもので、あらゆるところに散らばっている、という意味のことを書いています。現代の悪を目に見えるようなものとして舞台で表現するのは難しいのでは?

コンヴィチュニー 作曲家ウェーバーと台本作家キントは、フランス革命(1789~1799年)と、そのあとの反動の時代における、ヨーロッパの経済的・社会的不安のなかで、《魔弾の射手》を世に送り出したのです。先行き不透明な状況、そこに当時の悪のありかがあったのです。それは現実そのものです。

コンヴィチュニー それは、序曲からすべて読みとれます。まず、古き良き時代のような、田園風の音楽で始まります。突然、不安な気配が巻き起こり、そして災いが降りかかってくる。災いのあとは混沌です。

そして、やがて長調になりますが、これはヒロイン、アガーテのテーマです。

つまり、これを解釈するならば、当時の不安な、神の見いだせない状況においては、人類を救うのは、もしかしたら女性だったのではないでしょうか。ここではアガーテが希望なのです。

《魔弾の射手》の少し前には、ベートーヴェンがオペラ《フィデリオ》を書いていました。そこでも、囚人を救ったのはレオノーレという女性でした。そこに希望が見出せるのです。当時はそういう時代だったのだと私は見ています。

林田 《魔弾の射手》でよく言われるのは、深い森の神秘、そして“狼谷の場”での目に見えない不吉で超自然的な世界ですが、そういうことに感じるものはあるのですか?

コンヴィチュニー 超自然ということに関しては、私は扱おうとは思いません。信じるべきでもないと思います。

“狼谷の場”は超自然に見えるかもしれませんが、これは台本の上ではドイツ30年戦争(1618~1648年)、そして作品が生み出された当時においてはナポレオン戦争(1803~1815年)の残酷さであり、そこにうようよする化け物たちは、戦争の犠牲者たちなのです。それは超自然的な現象ではなく、戦争の犠牲者たちを具現化したものなのです。

超自然ということでは、「魔弾」ということで「魔」という言葉が確かについています(註:魔弾とは、狙った的に必ず当たる弾丸のことで、猟に生きる狩人たちにとっては喉から手が出るほど欲しい。だが森の悪魔に魂を売らなければ手に入らない)。

しかし、この本質は超自然ではない。これを現代に置き換えるならば、私が思うに、これは電力のようなものです。電力があれば人生を快適に過ごすことができるし、ラクができる。それと引き換えに私たちは原子力発電所を作るのです。

しかし、原発は廃炉になって1万年先になっても危険な存在です。この先どうなるかまったくわからない。これはまさに魔弾ではないでしょうか?

林田 まったく同感です。

コンヴィチュニー 悪魔ザミエルは、私たちの中に潜んでいるのです。

私たちは、この先どうなるかわからないこと、背後に何があるかわからないことであっても、それをする。将来どうなるかわからないのに、一時的な利益のために、それをすることこそ、悪魔的なのです。そこには、何も超自然的なものはありません。

林田 なるほど、すごい説得力ですね。それこそ本物の悪かもしれない……。

コンヴィチュニー そう、それこそが三島由紀夫が言ったような、いたるところにある粉末のような悪ですよ。

これは私たちの社会全体に関係する問題なのです。私たちの将来は見通しが不透明です。危なっかしいことをやっていると知りながら、社会がその方向に突き進んでいるということは、ある程度個人にも不安を与えている。不安を感じながらも、お互いにいい顔をしてにこやかなポーズをした社会を作るのですが、それはその不安を抑えるためではないでしょうか?

林田 こうしてお話をうかがっていると、オペラというものが、限られた人たちだけの贅沢な趣味ではなくて、この社会全体にとって、とても大切なテーマを扱っているということが、実感されてきますね。

コンヴィチュニー アリガトウ(笑)。

オペラは多くの聴衆を獲得できるのか

林田 一人でも多くの人にオペラを観て欲しいと切に思うのですが、最初にオペラを観るのなら、伝統的な演出で観るべきであって、コンヴィチュニーさんのような斬新で現代的な演出で観るべきではない、という人もいるのです。それに対しては?

コンヴィチュニー 逆ですよ。私はオーソドックスなことをやっているのです。作品の核をありのままに伝えているのですから。

オペラという娯楽は、非常にややこしく、奥深いものです。ですから、そういう意味では娯楽ではありません。昔、古代ギリシャでは、演劇を観に行く人はあらかじめ勉強してから足を運んだのです。

聴衆が、何の準備もなく、お金を払って、「そこに行けば、私をもてなしてくれるんでしょう、そうして頂戴」という態度をとるならば、それは誤解です。現代のオペラはあまりにもお手軽な娯楽になろうとして、堕落したのではないですか。

ベートーヴェンの第9交響曲だって、ただのお祝いの音楽ではない。その背景にあるものを知るべきです。

林田 初めてオペラに足を運ぶ人も、そうでない人も、なるべく予習はしたほうがいいと。

コンヴィチュニー 私が外国人として日本に来たときに、たとえば俳句に出会ったら、その背景を知らなければ理解は不可能です。同じようなことがヨーロッパ文化についても言えるでしょう。

演出家が考える子どもへの伝え方

林田 ところで、演出というのは、劇場の中だけではないような気がしているんです。学校でも会社でも家庭でも、演出はあるんじゃないかと。たとえば、学校の先生は子どもたちに対して、演出家的な意識が必要なんじゃないかと思うのです。

子どもたちに接するうえで、演出家としてのコンヴィチュニーさんのアドバイスがあればと思うのですが。

コンヴィチュニー 前もって言っておきましょう。私にもいま44歳の娘がいます。彼女が子どものとき、私は父親としてはたぶん失敗でした。それでも一応お答えしましょうか(笑)。

まず大切なのは、子どもたちに納得できない禁止令を出さないこと。たとえば、交差点があって、信号があって、赤は止まれ、青は渡れと。これは抽象的すぎて、子どもは理解しづらいんじゃないでしょうか。信号が青でも、飲酒運転の車が来て、はねられることはありうるわけです。「何も来なければ渡っていい」と言わないとわかりにくい。

ただ理由もなく「赤は止まれ」というのは、訓練ですよ。子どもの認識を育てることにはならない。

人間は禁止令によって育つのではない。自分で判断する力を伸ばすことが大事です。

林田 未来を担う子どもたちに何を伝えていくか、ということは、オペラを演出されていて意識されますか?

コンヴィチュニー 私の出発点は、作品の核を多くの人に伝えることですが、社会全体とは子どもを含むものです。リハーサルに子どもたちが来るのは、私は大好きです。彼らの反応は面白い。退屈しているか興味をもっているか、すぐにわかる。

でも、オペラのゲネプロ(総稽古)に来るのは、子どもたちにとって大して役には立たないかもしれません。それよりも、学校教育のカリキュラムのなかで、子どもたちが自分たちでひとつの芝居をやるほうが、はるかに効果的です。

偉大な指揮者フランツ・コンヴィチュニーを父親にもって

林田 コンヴィチュニーさんご自身が子どもだったときは、お父さん(指揮者フランツ・コンヴィチュニー 1901-62)は、どういう接し方をされていたのですか?

コンヴィチュニー 仕事の関係上、留守の多い父親でした。素晴らしい父だったと思えるようになるには、随分時間がかかりました。もちろん、幼いときには可愛い子だったのですよ、私は。父親にとっても。

しかし、成長するにつれて隔たりが大きくなり、心のつながりは薄くなりました。

林田 反抗したのですか?

コンヴィチュニー 父は独裁者的でした。少しでも反抗するとカッとなる人で、私は怖くて、黙っていることしかできませんでした。

でも、今にして思うと、私の音楽性は全部父から譲り受けたものです。身体で、全身で音楽を理解すること――それは父からの影響です。

もう一つの影響としては、父からは、人生を楽しむことを学んだのです。

突然、何のきっかけもなく、車に乗って、勉強はいいからどこかに遠足に行こう! ということがありました。知らない村に行って、居酒屋に行き、チェスをやっている村人たちの輪に加わり、私も一緒にチェスを習ったりしたものです。突然、海に一緒に行ったこともありました。私を連れて。母は家でお留守番でしたが。父にはそういうところがありました。

林田 素敵な話ですね。全身で音楽を理解する……。

コンヴィチュニー 音楽性というものは、二通りあると思います。

一つは勉強して頭で知ること。もう一つは、頭ではなく心で、身体で、音楽を受け止めること。父は後者のほうの人でした。父は知的な論文を書いたりとか、そういうことはしなかった。もっと本能的に「これはこういう曲だ!」と心から判断する人でした。

私はそれを受け継いだような気がします。

オペラは社会的に必要とされるのか

林田 劇場の社会的使命とは何でしょうか? この世の中にはありとあらゆる娯楽があふれています。それなのに、いまなぜオペラが必要なの? と言われてしまう。そこでオペラは必要だと言わないと、スポンサーもつかないし、国から補助金ももらえない。なので、劇場の社会的使命を、コンヴィチュニーさんの言葉で説明してもらえませんか。

コンヴィチュニー (皮肉そうに)オペラには二つの側面があります。一つは、オペラは社会のほんのごくごく僅かな人たちにしかアピールしないから、効果はもはやゼロ、ということです。でもそれはオペラが悪いわけじゃない。文化政策の問題です。人には一体何が価値あるものなのか、それを認識できていない。

もう一つの側面は、オペラは非常に高価なものだということ。制作する側のコストも、聴衆の側にとってのチケット代も、高い。だから、一部の人しか観ることはできない。これは非社会的といってもいいレベルです。

おまけに、多くの客演歌手が来る。彼らは2週間くらいしか来ない。彼らには、演出家の私が伝えたいことを、そんな短期間では身体に打ち込むことはできない。完全なプロダクションを作るのは、そういう意味でも難しい。有名な歌手を観に来るだけの人もいます。彼らにとっては作品のメッセージはどうでもよくて、たとえばパヴァロッティを見たということだけが重要なのです。

私は、オペラが社会の中で大きな役割を果たす機会を与えられるならば、もっと効果的な存在になりえるものだと信じています。この退廃してゆく世界を救えるのではないかとさえ思います。

でも、これは理想に過ぎません。私は自分の仕事を楽しくやって、有意義なことを少しでもできればそれでいい。

最後にコンヴィチュニーさんは「オペラはもう少しで死んでしまうでしょうね。私たちの社会全体と一緒に」とつぶやいた。「悲観的ですね」というと、少し激して、悔しそうに膝を叩きながら「いや、これは悲観じゃなくて、ありのままの現実なんだ!」と言われたのが強烈に印象に残っている。

この社会が滅んでいくのだという強烈な自覚には恐怖さえ覚えた。しかしこの裏には、正義感と優しさが、明るさと楽観性を失わない態度がある。そこにコンヴィチュニーさんの魅力の源泉があるように思う。

これまで二期会の歌手たちと素晴らしいコラボレーションをおこない、オペラをただの贅沢ではなく、誰にでもリアリティの感じられる、生き生きとした舞台を作り、多くの人にショックを与えてきたコンヴィチュニーさん。今回の「魔弾の射手」も、そんな彼の真摯な思いが伝わる舞台になることだろう。

——林田直樹

日本語および英語字幕付き原語(ドイツ語)歌唱、日本語台詞上演

台本: ヨハン・フリードリヒ・キント

作曲: カール・マリア・フォン・ウェーバー

指揮: アレホ・ペレス

演出: ペーター・コンヴィチュニー

会場: 東京文化会館 大ホール

日時: 2018年7月18日(水) 18:30開演

7月19日(木)・21日(土)・22日(日) 14:00開演

※上演予定時間は約3時間(休憩含む)

キャスト: 7月18日(水)・21日(土)/7月19日(木)・22日(日)

・オットカール侯爵 大沼 徹/藪内俊弥

・クーノー 米谷毅彦/伊藤 純

・アガーテ 嘉目真木子/北村さおり

・エンヒェン 冨平安希子/熊田アルベルト彩乃

・カスパール 清水宏樹/加藤宏隆

・マックス 片寄純也/小貫岩夫

・隠者 金子 宏/小鉄和広

・キリアン 石崎秀和/杉浦隆大

・ザミエル 大和悠河(全日)

・ヴィオラ・ソロ ナオミ・ザイラー(全日)

合唱: 二期会合唱団

管弦楽: 読売日本交響楽団

問い合わせ: 公益財団法人東京二期会 Tel. 03-3796-1831

http://www.nikikai.net/lineup/freischutz2018/

関連する記事

ランキング

- Daily

- Monthly

関連する記事

ランキング

- Daily

- Monthly

新着記事Latest