音の肌ざわりを生む高橋悠治の音楽に、時代のスタイルがどう影響したか

第4回の「レジェンドに聞け!」は、唯一無二の個性をもつ作曲家、ピアニスト、そして稀有の文章の書き手でもある高橋悠治さん。

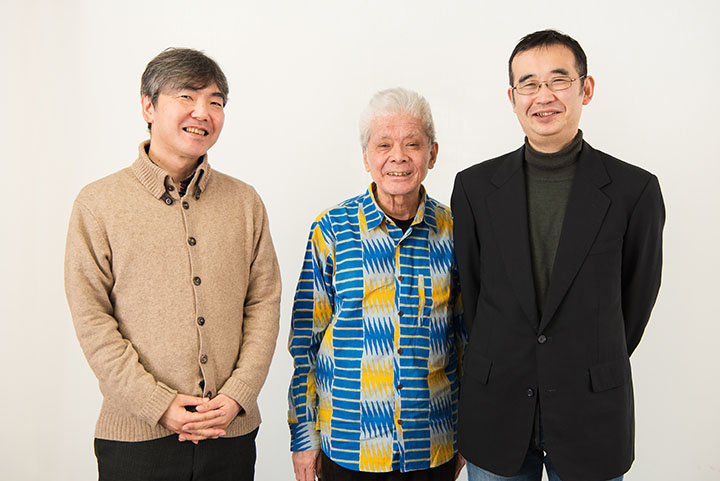

前編に引き続き、高橋悠治さんをもっともよく知る人の一人、作曲家・指揮者の杉山洋一さん、ONTOMOエディトリアル・アドバイザーの林田直樹さんとの座談会で、1930年代から現在までの時代のスタイル、政治や社会の流れと音楽との関係をうかがいました。

1938年東京に生まれる。柴田南雄、小倉朗に作曲を師事。1960年、一柳慧、小林健次と「ニュー・ディレクション」を結成。この年東京現代音楽祭にピアニストとしてデビュー...

1969年生まれ。桐朋学園大学作曲科卒業。95年イタリアに留学。指揮をエミリオ・ポマリコ、岡部守弘に、作曲を三善晃、フランコ・ドナトーニ、サンドロ・ゴルリに師事。指揮...

1963年埼玉県生まれ。慶應義塾大学文学部を卒業、音楽之友社で楽譜・書籍・月刊誌「音楽の友」「レコード芸術」の編集を経て独立。オペラ、バレエから現代音楽やクロスオーバ...

想像できる余地と、音の肌ざわり

林田 いまから6、7年前に悠治さんが僕のラジオ番組に出てくださったとき、クセナキス(1922-2001/ギリシャ系フランス人の現代音楽作曲家、建築家)の話になって、音楽を岩に例えられたことがありましたよね。

高橋 それは、クセナキスの言っていることなんだけどね。ギリシャのああいうところに岩があって、そこに古代文字が彫り付けてある。何だか読めない謎として、それがある。そうするといろんな読み方、いろいろな感じ方ができる。そういうことを言っていたね。肝心の作曲法などよりも、そういうちょっとしたことのほうが残っていくんだけど。

それから、タイトルの付け方。誰にでも、ああこれか、と思われるようなタイトルを付けてはいけない、と言われてた。どこかね、これは何だろうと思われるような余地がなければいけない(笑)。

林田 クセナキスの曲に「プサッファ(Psappha)」という打楽器のソロ曲がありますが、あれはサッフォー(Sappho/紀元前に実在したという古代ギリシャの女性詩人)のことだというのがありましたね。アナグラム(言葉あそび)のように入れ替えたりとかそういうことですか。

ヤニス・クセナキス:独奏打楽器のための「プサッファ」(1975)

高橋 いや「プサッファ」はね。まさにサッフォーのことだと思う。けれども、打楽器の曲にそれが付いていることで、一体どういうことなのか? と思うでしょう。

あとは、そう、音楽のテクスチュアみたいなことを彼は言っているのかな。肌ざわりみたいなことなんだよね。それが非常に複雑なんだけど、それを聴いた感触から、いろいろなことを想像できる。ギリシャの内戦時代の思い出みたいなものもあるし、それから自然の中での現象もある。いろんなイメージが重なってくるみたいな、そういう音の肌ざわりだよね。メロディでもなければ、音色ともいえるのかな。

林田 音の肌ざわりというのは、和声とか対位法とは、まったく違う発想ですね。

杉山 まったく違うことですよね。

高橋 うーん。でも同じことで、音程感というのがあるでしょう。短三度の感触と、短二度の感触は違うみたいな。だから、そういう感じでひとつの線があると、もうひとつの線を絡み合わせていく……。

杉山 おっしゃっていることはよくわかります。

高橋 そういうときにね、音程を頼りにしているわけ。それが変わっていく。そういう意味で見ると、20世紀後半の音楽って非常に貧しいんだよね。

上からコントロールされた30年代からの均一な時代

林田 音の肌ざわりの話で思い出したのは、油絵ですね。油絵を描く人って、マチエールとよく言うんですけど、絵の表面の厚みとかボコボコ感ってあるじゃないですか。画材によるざらつき感。音にもそれがあると思うんです。

杉山 それは常に思いますね、悠治さんの作曲でも文章でもピアノでも。つるっとしたイメージはないな。

林田 悠治さんがバッハの《ゴルトベルク変奏曲》を弾かれたときもそうだったんですけど、ショパンでもなんでも、ほぼ全部の曲でもそうだと思うんですけど、平均化されていないですよね。すべてが。少しずついびつな感じに聴こえる。

高橋悠治/J.S.バッハ《ゴルトベルク変奏曲》

高橋 (笑)

杉山 それ、意識的にされているんですよね? ご自分で弾かれる音楽も、書かれている音も、何かこう、均等なものを並べるのを避けているというか。

林田 聴いている側には、そのいびつさが気持ちよくて。平坦で平均化されてデジタルなものには味がしないじゃないですか。でも何でもルバートをかければいいかというと、そういうものでもない。いびつさの極意があるとしたら、どういうことなんでしょうね。

高橋 それは、個人的な書き方の問題じゃないと思いますよ。そもそも、均一になってきたのは、ある時代からなんだよね。だいたい1930年だと思うんだけど。それが終わったのが70年代なんだ。だから、それは時代のスタイルなんですよ。均一にやる。そして統一されている。上から。政治もそうだったし。原典尊重というのもその頃ですよ。

それから、政治で言えばファシズム、スターリニズムとか、1930年代でしょう。新古典主義のある種のものも、その頃から50年代いっぱいくらいまで続いたかな。そういうふうに、いろんな表れ方がある。スターリンとヒトラーは違うし、ルーズヴェルトも違う。だけど、上からコントロールするということにおいては同じようだったし、音楽もそういう時代の音楽だった。

杉山 それ以降はどうなっていったんですか。

高橋 それ以降は、まあ、50年代から60年代までは、典型的なセリエル(十二音音楽)みたいなものがあったわけでしょう。全部を考えて、要素を均等に配分する。

林田 シェーンベルクが始めたようなことですか。

高橋 シェーンベルクが始めたけど、その時代より前を背負っているわけでしょう。こうしようと思っても抜けられない何かがある(笑)。目指す何かがある。それでみんな中途半端にいるわけよね。

50年代の終わり頃にシュトックハウゼンは、たとえばABCと3つあるとその組み合わせを全部使いたがる、というふうに言われていた。シュトックハウゼンもその後、変わった。それがその時代だったわけです。それはセリエルの場合なんだけど、同じようなことが伝統的な技法でも、別宮貞雄に教わったような、シンフォニーを書いて、終わりからでも書けますみたいな、そういうのが技術だった。どこからでも書ける。ひとつの固定された形みたいなものがある。

それが崩れていくと、プロセスになっていく。曲がりくねってどこへ行くかわからないんだけど、面白そうなほうへ行く、っていう感じになってくる。そうすると、それを理論化するというのが、またあとでできてくるのかもしれないし、今できてくるのかもしれないけど、理論というのはいつも後付けだから。

林田 沖縄の女性の作曲家、金井喜久子さんの書いた文章で、戦前は沖縄の民謡みたいなものを、天真爛漫にメロディにしていればよかった、要するに沖縄民族楽派みたいなことをやっていればよかったけれども、十二音音楽を知ったときに自分はノイローゼになりかかった、一音符も書けなくなったと読んだことがあります。

アルヴォ・ペルトは、自分にとって十二音音楽というのは、抗生物質みたいなものだったと言っています。つまり人間本来の治癒力、生命力を殺してしまうようなものだったと。これからの作曲家は世界の最先端の音楽を書かなければいけないというプレッシャーを、1940年代、50年代の作曲家たちは抱えていたんじゃないでしょうか?

高橋 それは、あったんじゃないですか。西欧のほうが進んでいるような感じがして、みんなすごく焦るわけだよね。

林田 それがいわゆる「現代音楽」の始まりなのかなとも思うんです。

高橋 日本の場合は、60年代くらいまではあったでしょう。新しいものが次々入ってくる。だけどまあ、知らないものは試してみなきゃわからないから。そういう時期っていうのはあるわけでしょう。学習時代みたいな。

でもペルトだって、楽譜を見るとね、確かに単純な音なんだけど、すごく高音と低音が離れている組み合わせとかね、そういうのは、その時代を経ている。

杉山 ああ、なるほどね。

高橋 メシアンがそうだね。ブーレーズが自分より先に出たっていうんで、すごい焦って、鳥の歌とか、何とかのリズムとか、複雑に組み合わせるでしょう。ああいう複雑な組み合わせ方っていうのは、焦りの表現だと思うね。だって、《クロノクロミー》なんて、まさにその極致だからね。その緊張が抜けてくると、《アッシジの聖フランチェスコ》みたいな素朴に戻っていく。それはやっぱり衰えなんだよね。

メシアン:大管弦楽のための《クロノクロミー》(1959-60)

メシアン:歌劇《アッシジの聖フランチェスコ》(1975-1983)

林田 衰えなんですか! そういう意味では、武満さんなんかは、晩年になると、ブラームスやドビュッシーに近づいていきましたけど、あれは衰えっていうことになるんでしょうか。

高橋 それはそうでしょう。

杉山 何かやらなければいけない、という焦りはなくなって、自分がもともと持っていたものが出てくるんでしょうね。全然僕は悪いことだとは思わないです。それを、衰えって否定的な意味でとるとそうかもしれないけど、ごく自然な人間の摂理としてポジティヴにとることもできると思います。

林田 衰えは美しいとも言えますよね。

杉山 こうしなきゃいけない、ああしなきゃいけない、ということはないですよね。

高橋 そうそう。そういうことはないんだよね。でも、こうしなきゃいけない、ということがなくなると、何もなくなるみたいなこともあるわけ。

林田 常に最前線でなければいけない、最先端でなければいけない、進歩しなければいけない、っていう呪縛がなくなるというのは、ある意味自由だとも思うんですよね。

杉山 自由だと思います。

高橋 いや、だから、構成とかじゃなくてプロセスになったときにね、方向がひとつじゃないってことが、もうひとつあるわけです。この方向に行かなきゃいけないってことはない。いろんな方向に行ける。それだけは、良かったのかな(笑)。変化があって。同時に、それは一種の崩壊現象なんですよ。

80年代からのデジタルから新冷戦の時代

林田 さっき、1930年代から70年頃までは平均化とか、上から規則を作ってというのが、政治においても音楽においてもあった、という話がありましたが、その後はどうなったんでしょうか。

1970年代までは、いま時代がどっちに向かっているのか、日本なら安保闘争だったり、フランスだったら68年5月革命だったり、カウンターカルチャー的なものに対する信頼もあったし、方向性って見えていた時代だと思うんです。

その大きな物語が見失われた80年代以降、現代音楽にしても、どういう流れになっているのかということを、その概観を、悠治さんに語っていただきたいです。

杉山 ちょっとうかがいたいですね。

高橋 そんなわからないよ。

杉山 水牛楽団をやってらした80年代。それは安保闘争とは全然違うものですよね。

林田 80年代というのは、西武百貨店が元気で、セゾン文化が流行っていて、角川も元気で、売れるものが正義だみたいなことが言われていて、その頃、悠治さんはスタジオ200(1979年に西武百貨店池袋店8階に開設された200席弱のホール)とかで、コンピュータの画面を見ながら、あまりピアノを弾かないライヴをずっとやられていましたね。

高橋 だから、マッキントッシュができたのが87年で、それを音作りに使うというのは、カール・ストーン(アメリカの作曲家でコンピュータ・ミュージックの先駆者の一人)に習ったから、それで、プログラムをもらって、自分のを作り出して、2005年頃までやっていたかな。

前に大きなコンピュータでやっていたことを、またちょっと変えながらやっていたということはあるけどね。それだけじゃなくて、音も作れたわけだから。作曲だけじゃなくて。ま、ボタンを押せば勝手にやってくれるみたいな。それでときどき介入して、という感じだよね。プログラムがやる部分と、それを突っついて方向を変える。それは即興だよね。プログラム化された即興。5、6年やっていたかな。だいたい生の楽器と組み合わせてやっていたけど、いくらやっていても電子音は変わらない。音に飽きてくるわけだよね。

杉山 いまはなんでコンピュータを使わないんですか。

高橋 音が単調だからですよ。まあ楽譜は書いているけど。デジタルな電子音というのは、ええと、1万5千サイクルか何かで切ってある。それは機能上そうなっちゃうわけです。スピーカーはもうちょっと能力がある。周波数が上までいける。だけどそこまでいかないから、音として貧しいわけ。生の音にはかなわない。たとえば笙というのは、高次倍音がずっと鳴りっぱなしなわけですよ。それの影響は絶対あるわけです。だから笙の音は独特な感じを受けちゃう。何だかわからないわけでしょう。聴こえてない音の影響だから。そういう楽器もあるわけ。

そういうことがわかってくるとね、デジタルな音楽はすごく貧しいわけですよ。アナログのほうがもうちょっと幅がある。

林田 70年代から80年代にかけて、ポップスの世界でもデジタルなビートが普通になっていったじゃないですか。YMOとか。あのとき中学生だったので、デジタルなビートがものすごく新鮮に感じたことも事実だし、コンピュータ的なものが引き締まって聴こえたんです。すごくかっこよく聴こえた。ある時期。

杉山 新鮮でしたよね。まったくそれまでになかったものですよね。

林田 でも、その時代も過去になったということですかね。

高橋 うーん、デジタルね。まだもうちょっとは続くんじゃないの。

林田 話を戻しますが、大きな物語が失われて、その流れで行くと、いまはどういう時代になっているんでしょうね。

高橋 いまは新冷戦の時代と言われているよね。一方にあるのは、アメリカ、日本、サウジアラビア。もう一方にあるのが、イランと中国とロシア。

林田 その、大きく二つの陣営で新しい冷戦がはじまっているということですか。それは政治だけじゃなくて?

高橋 政治だけじゃなくて、文化もそうなってる。そうすると、同じものを見ても全然違うふうに見えてくるみたいなことが。ニュースのサイトがあるでしょう。あれが全然違うんですよ、見ていると。たとえばロシア・トゥデイとヤフーは、全然同じことを見ても、違う。だけどコントロールが効かなくなっているというのは共通にある。

杉山 新冷戦というのは、文化にどういう潮流をもたらすんでしょうね。

高橋 方向っていうものはないってことだね。だから、中途半端になると、68年のパリがみんなどこかに就職して、ある種の改革がされたけど、今一番もめているのは教育でしょう。だから何も変わってなかった、ということも言えるわけ。ナントの大学なんだよね。学生で一番デモとかやっているのは。

林田 68年5月革命のフランスの話で、音楽への影響で思い出すことがあるんですけど、その当時までは、学生は教授に向かって異議をさしはさむことはできなかった。オーケストラの団員も、マエストロに対して異議をさしはさむことはできなかった。68年5月革命が良かったのは、質問できるようになったことだ。というようなことをフランス人音楽家に聞いたことがあります。

高橋 それはありうるでしょうね。フランスのオーケストラはそういう感じでしたよ。66年くらいまでは指揮者が絶対だった。そういうことは変わるわけでしょう。だけど、質問は許しながら取り込むというのが、その後のやり方で。それでも取り込めなくなったのが今だとすると、どうなるのか。もうずっともめ続けるわけです。コントロールしようという側と、させまいという側が、場所を変えながら続く。

教えること、習うこと

編集部 最後に、教育についてうかがってもいいですか。子どもに対して心掛けていること。子どもと音楽の未来に対しての提言がもし何かあれば。

高橋 ありません。

杉山 絶対そう言うと思った。

高橋 だって、教えてるわけでもないしね。作曲家って、たいがい教えて生計立てている人がいるでしょう。(自分は)演奏できるからそれはやらないで済んだ。教えるって、たまにどこかに行って1時間とか、そのくらいしか持たないしね。

林田 教えてください、作品を見てくださいという若い作曲家はいるでしょう。

高橋 ああ。見ても何にもならないけどね。若い人に言うことは、「他の奴の言うことを聞かないで、自分で見つけるよりしょうがない」ということなんですよ。

ただ、教えることはないけれど、習うことはある。青柳いづみこからオクターヴをどう弾くかを習ったし、三宅榛名にもトロイメライをこんなに自由に弾けるのかと。まあ、何かあるわけよ、習うことは。それを教えられたら、その通りにはしないと思うな。

林田 誰かに教えてもらうんじゃなくて、自分からつかんできなさいということですかね?

高橋 つかんできなさい、じゃなくて、放っておけば面白くやっていると思うんだよね、何人かでね。だから、それを邪魔しないようにするっていうのが一番いいのかもしれないけど、なかなかそうもいかない。

(おわり)

高橋悠治さんとお話していると、周りのみんなの目が初々しく輝いてくると思うのです。こうして座談会をしている我々の顔もまるで子どものようだし、周りにいた編集部やフォトグラファーのみなさんの目も、きらきら輝いていました。

「歌垣」の演奏会をご一緒したとき、30数人の演奏家のみなさんの目も、リハーサルを重ねるごとにどんどん輝いてくるのが、とても新鮮でした。断定的だったり一義的な言葉もあまりおっしゃらない。だから、お話を伺っていると狐につままれた心地にさえなることもあるのですが、自分でもすっかり忘れていたもっと大切な何かが、その時自分の裡に芽生えていたとあとで気が付きます。

演奏会の最中自分の出番がないとき、裏の廊下を走って客席へ抜け、最後列で演奏会を聴いていたのですが、ふと気が付くと、観客のみなさんが少し舞台へ身体を乗り出すようにして、同じように目を輝かせて聴いているのです。まるで子どものような顔をして。素朴な音の喜び、純粋な好奇心、素直な驚き、それらが会場を包み込んでいて、とても幸せな空間でした。

紙芝居のおじさんに作ってもらった水あめを手に、地べたにすわって嬉々として紙芝居に見入る子どもになったような、まるで時間軸が吹き飛んでしまった空間に身をおくような、不思議な心地よさが忘れられません。

もっとも非権威的で戦闘的な知性をもち、因襲にとらわれず、しなやかな思考を失わない、哲学者・詩人・音楽家を合わせたように総合的な、唯一無二の人。

私にとっての高橋悠治さんはそんなイメージだ。

今回の取材では、悠治さんの音楽をもっともよく知る一人である作曲家・指揮者の杉山洋一さんに加わっていただくことで、より話題に広がりができ、戦後音楽史に触れるような大きな質問も投げかけることができた。

昨年末の「歌垣」のコンサートでは、夜の部に出かけた。

曲ごとに感じたのは、響きの面白さもさることながら、演奏者どうしの関係性が、音と音との関係性が、どうなっているのを想像する楽しさだった。演奏されるごとに外観を変えていくに違いない、一律的でない、音の遊びのような時間だった。音楽とは何かということについて、まったく別の視点を与えてくれるような体験だった。

ぜひ、今回の記事をきっかけに、一人でも多くの人が、悠治さんの音楽と言葉に新しく出会っていただければと思う。

なお、2019年の10月29日(火)には、第2弾として「高橋悠治作品演奏会2:般若波羅蜜多」が予定されている(詳細は春に発表)。

1938年東京に生まれる。柴田南雄、小倉朗に作曲を師事。1960年、一柳慧、小林健次と「ニュー・ディレクション」を結成。この年東京現代音楽祭にピアニストとしてデビュー...

1969年生まれ。桐朋学園大学作曲科卒業。95年イタリアに留学。指揮をエミリオ・ポマリコ、岡部守弘に、作曲を三善晃、フランコ・ドナトーニ、サンドロ・ゴルリに師事。指揮...

1963年埼玉県生まれ。慶應義塾大学文学部を卒業、音楽之友社で楽譜・書籍・月刊誌「音楽の友」「レコード芸術」の編集を経て独立。オペラ、バレエから現代音楽やクロスオーバ...

関連する記事

ランキング

- Daily

- Monthly

関連する記事

ランキング

- Daily

- Monthly

新着記事Latest