クィア×現代音楽×パンク──作曲家・向井 航が挑む“音楽の境界線”

美術の世界では、新しい創作は「現代アート」としておしゃれに扱われ、幅広い層から注目されるのに、クラシック音楽の世界では、なぜ現代音楽は難しくとっつきにくそうなイメージで見られてしまうのか?

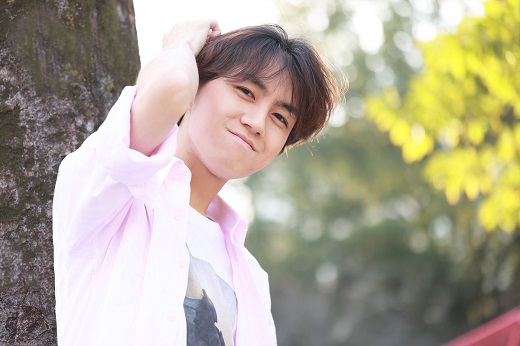

そんな旧来のイメージを打破するブリリアントな才能が、作曲家の向井 航(むかい わたる)である。第33回(2023年)芥川也寸志サントリー作曲賞の受賞者であり、8月30日にサントリーホール サマーフェスティバル2025の一環として、新作《クィーン》(サントリー芸術財団委嘱作)が世界初演される。

自らを「クィア」と称し、その活動の根幹においていることの背景について、率直にお話しいただいた。

1963年埼玉県生まれ。慶應義塾大学文学部を卒業、音楽之友社で楽譜・書籍・月刊誌「音楽の友」「レコード芸術」の編集を経て独立。オペラ、バレエから現代音楽やクロスオーバ...

アートとしての「クィア」と現代音楽

――サマーフェスティバル2025で新作《クィーン》を発表される向井さんですが、まず、ご活動の根幹にある「クィア」という言葉について、ご自身の言葉で説明していただけますか?

向井 もともと「クィア」は、既存の性に当てはまらない人、既存の性的指向に当てはまらない人、いわゆるLGBTIQ+の人たちを指す言葉でした。しかし、言葉自体はすごく差別的な用語で、日本語で言うなら「おかしい」「変態」「奇妙な」といった意味を持っていました。その差別的に使われていた言葉を、あえて自分たちが「クィアだ」と名乗ることで言葉の主権を取り戻し、エンパワーメントしていく、自分たちを励ますために使っていった歴史があります。

今、この言葉は美術や演劇などさまざまな分野で拡張されています。本質は同じですが、もともとクィアな人たちは、異性愛規範に沿って生きる男や女という二元論の境界線を曖昧にするような存在です。規範に沿った“男らしさ”や“女らしさ”に収まりきらない、あるいはその枠を越えてしまう存在。これをアートの世界に置き換えるなら、黒と白の境界線を曖昧にする、あるいは蛍光ピンクや虹色にしてしまう。きっちり分かれているものの関係性を転覆させ、逸脱させる、そういう意味でも「クィア」という言葉は使われます。また、LGBTIQ+の人たちへのメッセージが込められていると「クィア・アート」と言われたりもします。

ですから、クィアが何なのかを言葉で定義できないこと自体が、またクィアなんです。曖昧さを許容する。言葉にするのは難しいけれど、確かにある。流動的なものを遊ぶような感覚もクィアだと私は考えていて、それを現代音楽でどう表象できるかに取り組んでいます。

1993年生まれ、3歳よりピアノ、作曲を始める。作品は邦楽曲からオーケストラまで多岐にわたる。

東京藝術大学音楽学部作曲科を首席で卒業後、同大学院修士課程在籍中に渡独。

マンハイム国立音楽舞台芸術大学修士課程作曲科およびベルン芸術大学修士課程Théâtre musicaにて研鑽を積む。

主な受賞歴に、第33回芥川也寸志サントリー作曲賞(23')、第8回クロアチア国際作曲コンクール "New Note"最年少優勝(19')、OgMB国際作曲コンクール(ミラノ)優勝(19')、メンデルスゾーン全ドイツ音楽大学コンクール(ベルリン)作曲部門独連邦大統領賞(17')、第86回日本音楽コンクール作曲部門第2位及び岩谷賞、第3回洗足現代音楽作曲コンクール オーケストラ部門第2位および特別審査員賞、第29回ジークブルク市作曲コンクール第3位、第27回芥川作曲賞最終選考ノミネート、安宅賞(15')、アカンサス音楽賞(16')など。

作品は、サントリー芸術財団主催サマーフェスティバル、ダルムシュタット夏期講習会2018、44th Samobor Music Festivalなどで取り上げられ、新日本フィルハーモニー交響楽団、藝大フィルハーモニア、洗足学園ニューフィルハーモニック管弦楽団、アンサンブル室町、TonArt Sinfonie Orchester, Osnabrück Theater, International Ensemble Modern Academy, ensemble recherche等の国内外のオーケストラ/アンサンブルにより委嘱/演奏されている。

2023年2月に北千住BUoYにて、自身のこれまでクィア・ドラァグをコンセプトにした作品のみを集めた演奏会、向井 航作曲個展「ドラァグの身体」を開催。同演奏会が2023年度佐治敬三賞推薦コンサートに選抜。

その他の主な代表作に、政治家やアーティストがクィアに向けて語った多様な声をサンプリングし、それらの言説を交錯させることで、新たな視座とエネルギーを生成する「ダンシング・クィア」オーケストラのための(第33回芥川也寸志サントリー作曲賞受賞)、これまでオペラという形式ではあまり描かれてこなかった社会的マイノリティに光を当て、当事者の実際の声を交えながら、人間の「弱さ」とその尊厳を静かに描き出す試み、オペラ「The Mirror of NOMORI」 (アーヒェ劇場, ウィーン)など。

作曲をこれまでに大久保みどり、愛澤伯友、近藤譲、鈴木純明, Sidney Corbett, Simon Steen-Andersen、映像をPhilipp Ludwig Stangel, ピアノを稲田礼子、友清裕子、佐野隆哉の各氏に師事。

2020年マンハイム国立音楽舞台芸術大学修士課程作曲科を最優秀の成績で卒業。アントンブルックナー私立大学およびベルン芸術大学博士課程を満期退学。現在東京藝術大学大学院美術研究科博士後期課程先端芸術表現領域に在籍。クィア、アーカイブをキーワードに、コミュニティーとアートの在り方について、パフォーマンス学の方面から研究に取り組んでいる。

関連する記事

-

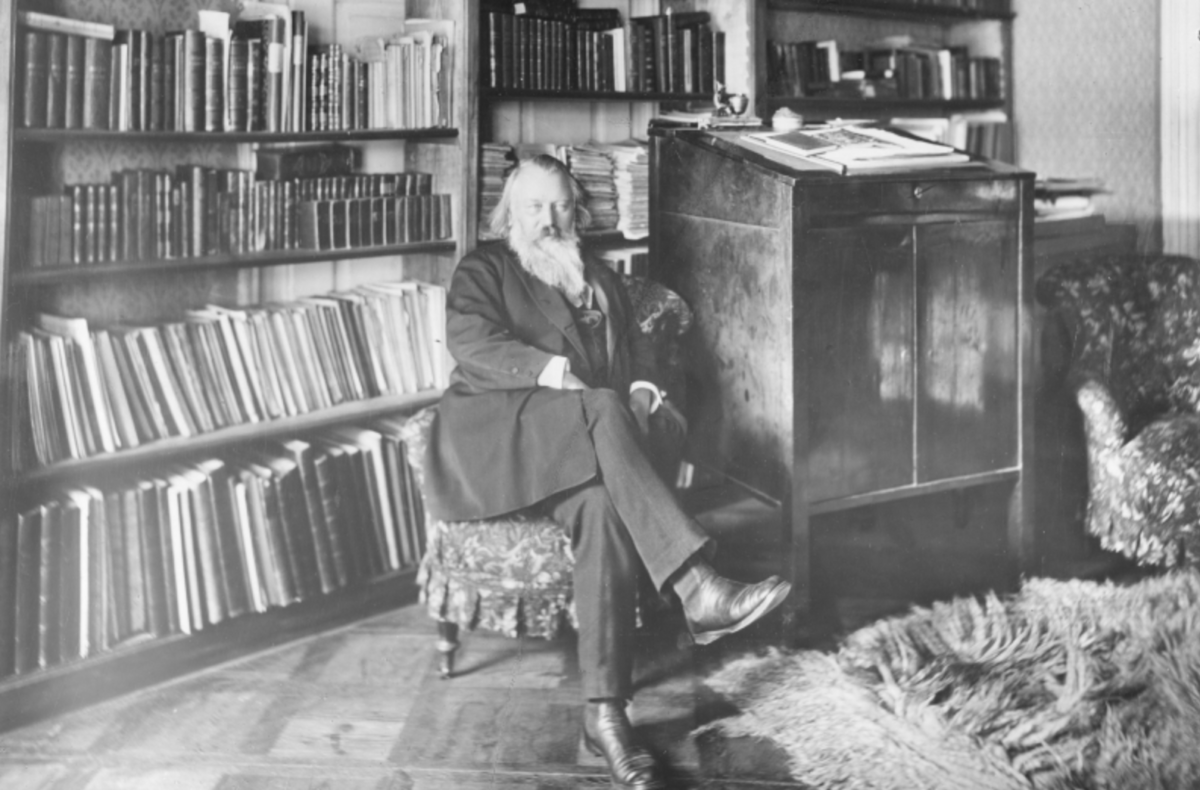

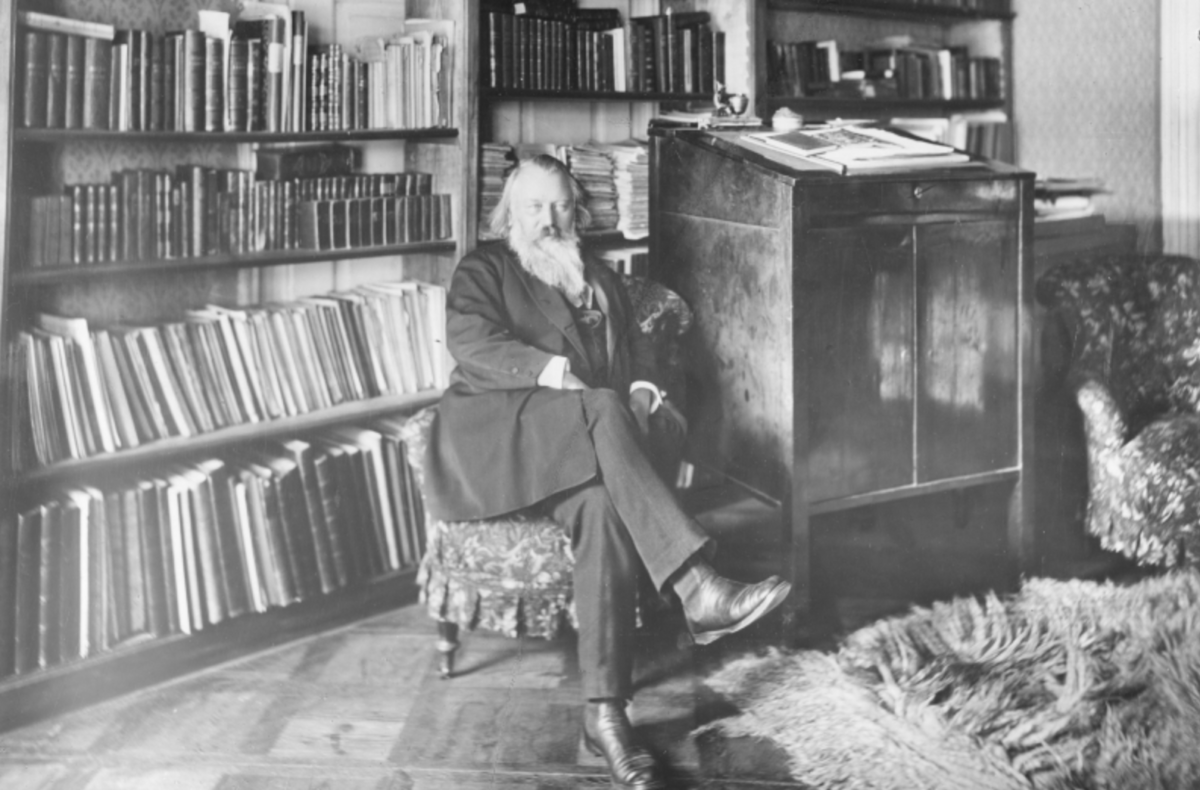

読みもの資産は4億円超!? ブラームスの堅実すぎる資産形成術【前編】

-

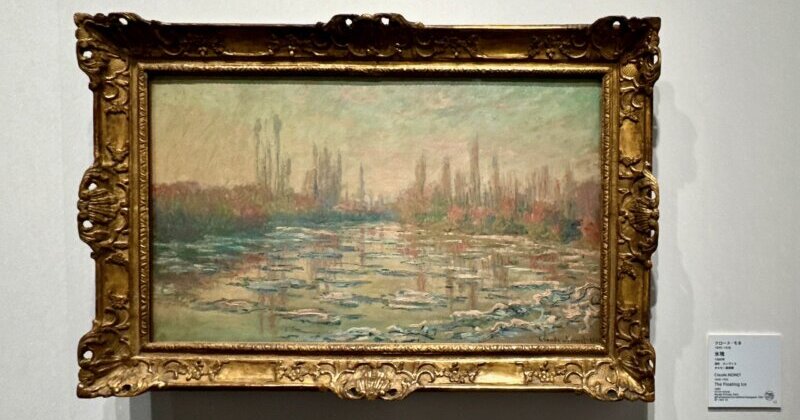

イベントクロード・モネ没後100年——夢のような風景画に入り込み、光と風と雪の中に身をゆ...

-

インタビューMAROさんが語るウルトラセブンの音楽「クラシックの『守破離』から忘れられない音...

ランキング

- Daily

- Monthly

関連する記事

ランキング

- Daily

- Monthly

新着記事Latest