音楽から見るロシアの今~プーチン、ショスタコーヴィチ、ドストエフスキー~

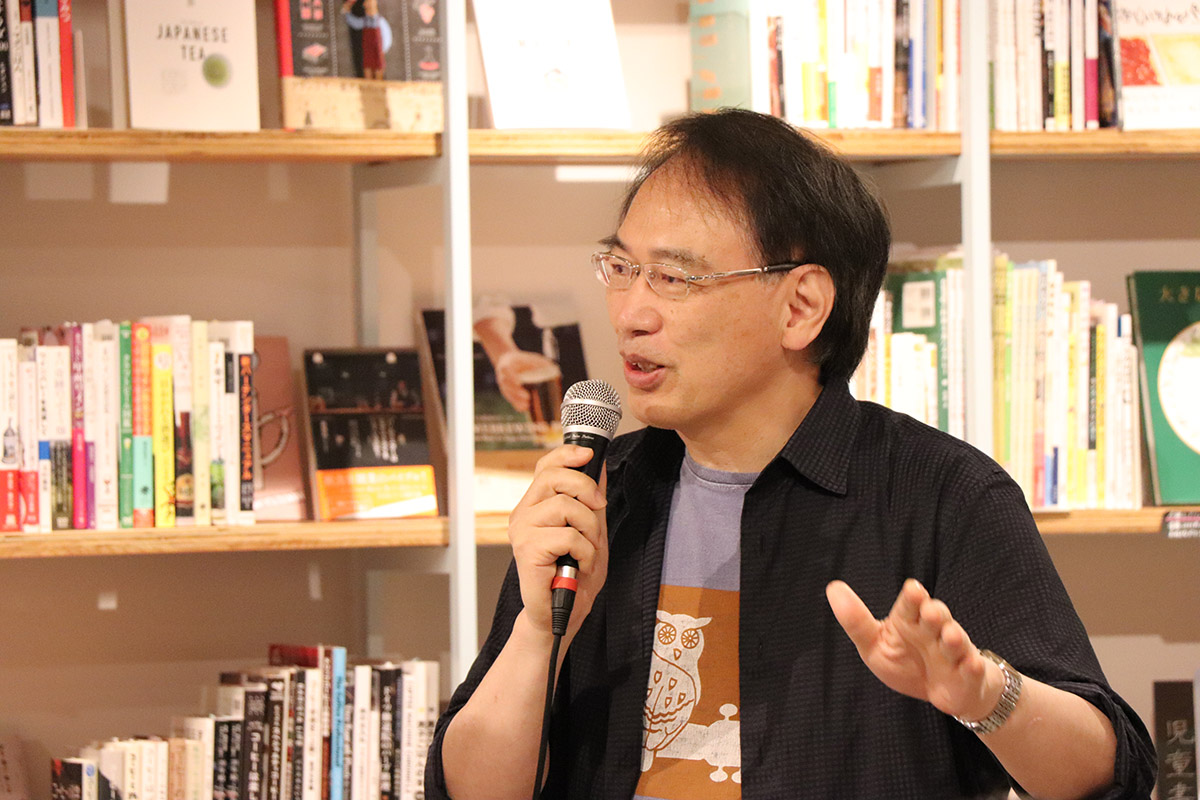

6月23日(土)渋谷のBOOK LAB TOKYOにて開催された公開トークイベント「音楽から見るロシアの今」、トーク内容公開です! キーワードは「プーチン、ショスタコーヴィチ、ドストエフスキー」。広すぎるがゆえに全容がつかめない隣国、ロシア。政治、音楽、文学からロシアを捉えようという試みです。

1949(昭和24)年栃木県生れ。名古屋外国語大学長。東京外国語大学ロシア語学科卒業、東京大学大学院人文科学研究科博士課程単位取得退学。2002(平成14)年『磔のロ...

1966年東京都生まれ。朝日新聞論説委員。東京大学教養学部卒業。朝日新聞に入社し、和歌山支局、長野支局、政治部、国際報道部、モスクワ支局員などを経て、2013~18年...

1963年埼玉県生まれ。慶應義塾大学文学部を卒業、音楽之友社で楽譜・書籍・月刊誌「音楽の友」「レコード芸術」の編集を経て独立。オペラ、バレエから現代音楽やクロスオーバ...

イントロダクション「さて我々のプログラム、次に進みます」

林田: 私自身、「ロシア」という言葉を口にしただけで胸に熱いものが込み上げるくらい、ロシアが好きです。そもそもロシアとの出会いは、中学生のときにドストエフスキーを読んでからで、チャイコフスキーの音楽を聴き始めたのとほぼ同時です。以来、ロシアとクラシック音楽は自分の中でメインのテーマであり続けたので、今日は亀山郁夫さん、駒木明義さんとともに、音楽を足場にしながら、ロシアについて今感じていること、これまで見てきたことを伺えればと思っております。

林田: まずは1曲聴いていただきたいと思うのですが、あまり知られていない曲であり、初レコーディングもついこの間のことでした。

ロシア的なもの~ノスタルジック、異教的、異端派的、アイロニカル

林田: 今聴いていただいた《オランゴ》のギャロップのように、自己破壊的な躁状態で突っ走っていくスピード感。そこには自虐も含まれている、こうした傾向はショスタコーヴィチの音楽にしばしば見られるように思うのです。そこに一種のロシア的なものを感じるのですが、いかが思われますか?

亀山: 《オランゴ》はショスタコーヴィチの残したピアノスケッチをイギリスの作曲家に委嘱して編曲したものなので、やはりショスタコーヴィチとは少し違うなと。もう少しアイロニカル(皮肉)なものがあっていい。

「ロシア的」という概念はひとつのもので言い表されるものではなく、いくつかの要素で成り立っていると思います。まず最初は「大地信仰的なノスタルジックなもの」。もう1つは近くにイスラム世界があることからくる「異教的なもの」。それから(キリスト教の)教会分裂からくる「異端派的なもの」。それは極めて熱狂的な要素につながります。それに加えて、「アイロニカルなもの」。ヨーロッパの音楽にアイロニカルなものはほとんどないので、これだけのアイロニーがなぜロシアの音楽に生まれたのかというのは、とても不思議です。ロシアにおけるアイロニーは、19世紀半ばの作家、ゴーゴリからずっと続いているものですから。

これらの中でどの要素が強くなるかによって「ロシア的なもの」は変わってくると思うのですが、《オランゴ》が作曲された1932年という年はソ連の第一次五か年計画の完成が間近なときで、それに対する猛烈なアイロニーが込められているわけです。

ただし、原作を書いたアレクセイ・トルストイは19世紀の作家ですから、20世紀のソ連の現実に対するまなざしを持っているわけではありません。むしろミハイル・ブルガーコフの小説のようにソヴィエト社会を風刺した作品であり、そういう意味で危険な音楽なので、途中で執筆を断念したのは、ある意味当然かなと思います。

林田: アイロニー、笑うという行為は、あるときには体制側にとって、最も危険なものになりえるものですよね。駒木さんは朝日新聞のモスクワ支局長として、いまのロシアを肌で感じてこられたと思うのですが、彼らの中にそういう「アイロニー」とか「自虐」を実感したときはありますか?

駒木: さきほどの《オランゴ》を聴いて、同じショスタコーヴィチの《ムツェンスク群のマクベス夫人》で、カテリーナがセルゲイにレイプされるシーンにすごく似ていると思いました。そういう暴力的な意味も込めて、この風刺劇を作っているんだろうなということを感じました。

「権力が強ければ強いほど、ロシア国民は精神的に自由になれる」

駒木: 今のロシアの話をすると、プーチン大統領って支持率80%以上で人気もありますが、毎年1回放映されるテレビ番組に「プーチン・ホットライン」というものがあります。そこではプーチンが生放送で出演し、視聴者からの質問を受け付ける。今年は4時間通しで、ありとあらゆる質問に答えていきました。こんなことができる指導者って、世界広しと言えどもプーチンだけだと思います。もちろん仕込みの質問もたくさんあるのですが……。

林田: かなり危険な質問が飛び出す可能性もあるわけですよね。

駒木: しかも、去年はネットで寄せられた質問を画面の隅にそのまま流すという、まさに「危険な」ことをやっていました。「さようなら、プーチン」とか「お前はこのサーカスを本当に国民が信じていると思っているのか?」みたいな文章も出たりして。

確かにプーチンの支持率は圧倒的なんですけれども、実際は国民は飽きてもいるし、皮肉を込めて見ている。他に「選択肢がないから」と、どこか斜に構えているところもある。例えばモスクワで反プーチンのデモがあっても、プーチン支持者たちはそれに怒るでもなく、面白がって見ていたりするんです。そういうふうに政治体制を心から信用せずに斜に構えて見ていて、声に出して批判する人を応援する。そういう文化は今も生きていると思います。

林田: ある意味、健全ですね(笑)。

駒木: ロシア国民は権力というものをまったく信じていない、ということが前提としてあったうえでの、「支持率80%」なんです。つまり、体制が盤石なときこそアイロニーが許容されている。例えばブレジネフ(1964~1982年の最高指導者)の時代などもそうでした。

「自虐的」とおっしゃいましたが、「自虐」や「アイロニー」が破壊的な意味を帯びることまでは望んでいない。「長いものには巻かれろ」式の安定志向があるように思うんですけどね。つまり、「権力が強くなれば強くなるほど、ロシア国民は精神的に自由になれる」という逆説的な状況が実際にあるんですよ。

林田: ドストエフスキーの小説『悪霊』にシガリョフという人物が出てきますね。彼は、人類の10分の9は家畜の群れのようになり、奴隷のように退化することこそ幸福であり、最終的な自由・平等が達成されるのだ、という恐ろしい思想を持っていました。それと類似したものを感じますね。

駒木: そもそもロシアという国の成り立ち自体が、「我々は土地は広いけれど秩序がないから、来て治めてくれ」と使者を送ってノルマンから招いたのが、ロシア最初のリューリク王朝と言われていますから。

僕が亀山先生と最初にモスクワでお会いしたのが1994年ですが、ソ連が崩壊した後の、政治的にもっとも自由な頃でした。ところがあの時代は「忌まわしい時代の記憶」として今に残っています。チェチェンは独立しようとするし、テロも起きる。つまり「秩序がない」。今のほうがずっと安定していて、明日、明後日のことも考えられる。もちろん政治的な圧力は当時よりも厳しいけれども、そのことを嫌がっているのはほんの一部の知識人だけです。

亀山: 国土も広大ですから、カオスに対する恐怖が強いんですよ。まず何かによって支配されることによってすべてが始まる。そういうメンタリティですね。

「ウォッカこそロシアの神なり」~ロシア人のメンタリティ

林田: 引き続き、ロシアの人々のメンタリティについて話していこうと思います。

駒木: 昔ほどひどい行列はあまり見られなくなりましたが、彼らは今も行列をきちんと守りますよね。列を離れるときには後ろの人に声を掛けておいて、用が済んだら元の位置に戻る。また、電車の中で酔っ払って寝ている人がいると、「何でこんなところで寝ているんだ」とか「どこまで行くんだ」と世話を焼く人が多いです。

林田: カオスではなく、秩序をロシア人は好むと思った瞬間は、確かにあります。昨年サンクトペテルブルクで満員のバスに乗ったとき、中にいる集金係の人に乗車賃を渡さなければいけなかったのですが、間に立っている人たちが、親切に手から手へとお金をリレーして集金係に渡してくれるのです。お釣りが出ると、そのお釣りもリレーで返ってくる。あれには感激しました。なんてきちんとした人たちだろうと。

亀山: それは彼らが「痛みを知っている」からではないでしょうか。ソ連崩壊の痛みもまだ生々しく記憶しているし、その前はスターリンの独裁、世界大戦など、それぞれの世代で痛みの記憶を引きずっている。だからこそ、他者の痛みに対するシンパシーがあるんです。遺伝子レベルでそういう共感力を持っていると思わせるくらいに、ロシアにおける共感力というものは強く、素晴らしい音楽も文学も、そこから来ているのではないかと思います。

同時に、鬱、深い憂いを抱えていて、それと日常的に付き合っている。これもまた、芸術に結び付いていると思います。

駒木: 冬になると寒くなるし、どんどん日が短くなって、午後3時くらいには暗くなってしまう。これはやはり欝々としてきますよ。その長い夜を、酒を飲んで過ごすわけです(笑)。

亀山: ロシアのある作家が「ウォッカこそロシアの神なり」と言っているほど。つまり、あれだけお酒を飲むということ、お酒を飲まないと何も進まないということも、ロシア人の本質的なものに起因しているのでしょう。しかもウォッカの二日酔いは、それはひどいものです。いったん死んだようなものですから。そこには「死と再生」があるんです(笑)。

林田: (笑)厳寒のモスクワで初めて飲んだウォッカは、喉元がカーッと熱くなって、焼けつくような感覚が強烈でしたが、そんなものじゃないですね。「死と再生」に行くまで飲むだなんて、すごいですね。

ではここで2曲続けてお聴きいただこうと思います。

1曲目はショスタコーヴィチと並ぶロシアの作曲家プロコフィエフのヴァイオリン協奏曲第1番の第2楽章。

2曲目はモーツァルトのオペラ「ドン・ジョヴァンニ」から「シャンパンの歌」。サンクトペテルブルクのプーシキンの家には、ピアノの上に「ドン・ジョヴァンニ」の楽譜が置いてありましたし、ロシアのモーツァルトということについても考えてみたいので。

林田: まず2曲目の話からすると、指揮のテオドール・クルレンツィスは、ウラルの麓ペルミを中心に活躍するギリシャ出身の人ですが、その強烈な解釈で、いま世界で最も注目されています。この「シャンパンの歌」も、全然上品じゃないです。一気呵成に飲み干すような、しかも自己破壊的なスピード感に満ちた、いい意味での粗削りな演奏。身を滅ぼすようなドン・ジョヴァンニの人生そのものです。まるでウォッカみたいだと思うのですが?

亀山: いや、これはシャンパンですよ。シャンパンをロシア人が飲むとこうなるという(笑)。ロシア人にとってシャンパンは憧れなんですね。

駒木: 昔は、シャンパンは特に高価でしたから。

林田: なるほど、贅沢なものを浴びるように、蕩尽するように飲みつくすと。

1曲目のプロコフィエフですが、庄司紗矢香は、真の意味で国際的に一流といえる数少ないヴァイオリニストの一人ですが、彼女は指揮者のユーリー・テミルカーノフ(今年の12月でちょうど80歳です)に深い精神的な影響を受けていて、17歳の頃ドストエフスキーにはまったのもテミルカーノフの勧めだったそうです。ロシア文学に彼女は本当にくわしい。

テミルカーノフというと、マリインスキー劇場のゲルギエフの前任者、サンクトペテルブルク・フィルではムラヴィンスキーの後継者として、いまのロシアの音楽界の長老です。最近、大変興味深い自叙伝も邦訳が出ました(「ユーリー・テミルカーノフ モノローグ」ジャミーリャ・ハガロヴァ著、小川勝也訳 アルファベータ)。

庄司さんにテミルカーノフをどう思うかと尋ねると、「ノーブルな人」だという答えが返ってきました。そこには、ロシア革命以前に由来する貴族性みたいなものがあるのかな、と思っているのですが。

駒木: テミルカーノフという人は独自の政治的スタンスを取っています。ゲルギエフは完全にプーチン体制に一体化している――というか、お互いに利用し合っている関係ですが。2014年3月にロシアがクリミアを併合したときに、文化人たちが「プーチン大統領の対ウクライナ政策を支持する署名」を集めました。ロシアではいまだに政治と音楽・文学はものすごく密接な関係があるんです。その署名の中には当然ゲルギエフもいます。しかし、僕が確認した限りでは、テミルカーノフの名前はありませんでした。

亀山: ただ、プーチンがどのような政策を取ろうとも、芸術が失われてしまったらおしまいなので、政治家からお金をお引き出せるようにうまくやっていくわけです。これはスターリン時代のショスタコーヴィチも同じですよね。

林田: なるほど。ゲルギエフはプーチンと仲が良いというよりは、利用しあう関係になることで、劇場を守ろうとしているということでしょうか。

ウクライナとロシア~さまざまなアイデンティティを擁するロシアの豊饒性

林田: ところで、去年ウクライナの作曲家ヴァレンティン・シルヴェストロフにインタヴューしました。かつて前衛音楽の闘士でしたが、最近では耽美的なまでにメロディアスな作品をたくさん書いていて、まるでショパンやブラームスやラフマニノフのようでさえあります。でも、その静かな祈りのような精神性は、どこか現代的で、アルヴォ・ペルトにも近いものがあると思っています。

そんなシルヴェストロフに、プーチンの名前を出したところ、怒髪天をつくように怒りだしたんです。

亀山: もちろんプーチンの行なったクリミア併合は、ウクライナから見れば領土を失ったわけですから、反ロシアの感情は非常に強いです。でも、今われわれの話しているロシアはウクライナも含むものなんです。ブルガーコフだってゴーゴリだってウクライナの作家だし、多くのウクライナ出身の芸術家がロシアで学んで活動すると言うことを考えると、ウクライナとロシアを別々に考えることはできない思います。時間はかかるけれど、いつかこの2国が大兄弟として和解できる日がくると信じています。

林田: ソルジェニーツィン(ロシアのノーベル賞作家)が「甦れ、わがロシアよ」(木村浩訳 日本放送出版協会)のなかで「ウクライナはロシアと離れるべきではない、なぜならウクライナはロシアの弟なのだから」と書いていますね、と言うと「違う違う、ウクライナが兄で、ロシアが弟なんだ!」と。

亀山: ロシアというのはキエフから起こっていますから。

林田: そうなんです。すべてのヨーロッパの文化は、ウクライナを通ってロシアに行った。ロシアはウクライナを通してそれらを学んだんだとシルヴェストロフは言っていました。

ここで、ウクライナの作曲家の作品を2つ聴いてみましょう。

林田: ニコライ・カプースチンは、ラジオでかかるたびに必ず反響があるというくらいに、日本でも人気のある作曲家・ピアニストです。一聴するとジャズみたいですが、ちゃんとクラシックの形式で厳密に書かれている。即興風であっても、すべて記譜されているところが面白いですね。いまかけた演奏は、キム・スクヨンという若い女性ピアニストのものなのですが、カプースチン本人の演奏よりもクールでスピーディなところもあって、すごく面白い。韓国や中国は、そもそも大陸からの流れで、ロシア音楽の影響は強いんじゃないかと思える部分もあります。

駒木: カプースチンが密かに回し聴きしたジャズを取り入れたように、ロシアの人々はアメリカ的なものに憧れていると思います。政治的にはアメリカと対立していますが、アメリカ的なものに対する親和性は高いと思います。極端なものとか、巨大なものが好きなんですね。

林田: 一方のシルヴェストロフですが、彼自身からもらったキエフ国立合唱団の自主制作盤CDで、「マイダン2014」という曲があるのです。確かマイダンというのは……。

駒木: 2014年のソチオリンピックの閉幕間際に、キエフの広場で行われていた反政府デモに治安部隊が発砲して100人以上とも言われる死者が出るという事件がありました。その悲劇の舞台がマイダンです。

林田: それに対する追悼の意味を込めたアルバムなんでしょうね。聴いての通り、シルヴェストロフはとてもきれいなメロディを書きますが、彼によれば、チャイコフスキーはウクライナ的な作曲家であると。チャイコフスキーはウクライナ人ではありませんが、ああいう美しい旋律はウクライナ的なものでもあると言っています。ではロシア的なものはというと、最初に聴いていただいたショスタコーヴィチに代表されるようなアクの強いものかもしれません。

亀山: チャイコフスキーはとてもヨーロッパナイズされています。先ほど話題に出たようにヨーロッパの文化というのはウクライナを通ってロシアにやって来るわけですから、ウクライナ的というよりも、無意識のうちにウクライナ的なものがヨーロッパ的な要素に取り入れられていると言ったほうがいいかもしれません。

林田: では最後に、そのチャイコフスキーを1曲お聴きいただきたいと思います。

林田: これはダニール・トリフォノフの演奏ですが、最近の若手のロシア人ピアニストのなかでは一番気になる人のひとりです。チャイコフスキーの晩年の小品で「少しショパン風に」と題された曲ですが、どこかマズルカ風なんです。もしかすると我々がロシア風と思っているなかに、ポーランド風なものがかなり入っているのではないか。少なくともロシアのバレエには、必ずマズルカとかポロネーズの要素が入ってきますよね。

駒木: ところがポーランドは、ロシアにとって敵というイメージなんです。《ボリス・ゴドノフ》、特に1872年版を見るとわかるのですが、ポーランドがカトリックを布教しに攻めてくる。つまり異世界の侵略者として捉えています。ということで、ポーランドはロシアにとって、何かと癪に障る存在なんです。

亀山: ポーランドのロシアに対する憎しみのほうが、はるかに大きいですけどね。

林田: いずれにせよ、こういうふうに国の内部に外部を抱え込んでいることが、ロシア音楽の豊かさだという気がします。ポーランド、ウクライナもそうですし、ジョージアの音楽もそうですね。

駒木: ロマの音楽もありますよね。そういうもの抜きには、ロシアは成り立たない。外部から入って来たものを取り除いて、どんどん純化していったら、それはもうロシアではなくなってしまうんです。

亀山: だからこそ、私としてはロシアがポーランドともウクライナとも仲良くしてくれるといいなあと思っているんですけどね(笑)。

今回はONTOMOで初めての公開イヴェントとして、たくさんの方にご参加いただいての座談会となった。

やはり場の力というものは大切で、たくさんのお客さんの顔、顔、顔に囲まれていたことが、この座談会を熱気あふれるものにしたと思う。

亀山郁夫さんは「レコード芸術」誌にもこれまで随分深くかかわっていただいてきた、文学と音楽との関係をより面白くしていくために、どうしても必要な方である。

駒木明義さんはロシアを軸とした現代の政治・社会の報道に第一線でたずさわりながらも、音楽への愛情を欠かしたことのない、やはり大切な方である。

ロシアの専門家ということでは最強とも言えるお二人をお招きし、音楽を軸にしながら、自然と文学や政治の話にもつながっていくことができ、とても有意義で楽しい時間となった。

時間の制約の問題で、ムソルグスキーのオペラ「ホヴァーンシチナ」にも出てくるロシア正教の「分離派」(古儀式派)という重要テーマについて触れられなかった。ロシアの歴史・文化・政治を読み解くためにも、ぜひとも手にしておきたいカギでもあるからだ。それについては、ぜひ次の機会にお二人にお聞きしてみたい。

音楽が単なる趣味の小さな領域として切り離されることなく、いまの社会の出来事とのダイナミックな関係性を確認していくためにも、こうした試みはもっと続けて行きたい。

(編集部)

ショスタコーヴィチ 引き裂かれた栄光(亀山郁夫・著/岩波書店)

ロシア音楽史の中で最も激しい毀誉褒貶にさらされる作曲家、ショスタコーヴィチ。ロシア革命、第二次世界大戦、スターリン独裁時代に生きたこの芸術家は、どのように動乱と大粛清の嵐の中を生きのびたのか。彼の密かな権力への抵抗とは? ソ連崩壊後の最新の解釈を踏まえた、権力と芸術をめぐる人間ドラマとしても楽しめる評伝。

——————————-

学生時代にはじめてドストエフスキーを読んだときの衝撃は忘れられない。人生観を変える読書体験といえば、まさにドストエフスキーの『罪と罰』がそれだった。

新翻訳でドストエフスキーに新たな光を当てた亀山郁夫さんにお目にかかれることになり、イベント前から緊張が絶えなかったのだが、お話してみて受けた印象は「とにかくロシアとロシア文学を愛している、気の良い方」。次の翻訳もご準備されているとのことで、今から楽しみです。(編集部・S)

1949(昭和24)年栃木県生れ。名古屋外国語大学長。東京外国語大学ロシア語学科卒業、東京大学大学院人文科学研究科博士課程単位取得退学。2002(平成14)年『磔のロ...

1966年東京都生まれ。朝日新聞論説委員。東京大学教養学部卒業。朝日新聞に入社し、和歌山支局、長野支局、政治部、国際報道部、モスクワ支局員などを経て、2013~18年...

1963年埼玉県生まれ。慶應義塾大学文学部を卒業、音楽之友社で楽譜・書籍・月刊誌「音楽の友」「レコード芸術」の編集を経て独立。オペラ、バレエから現代音楽やクロスオーバ...

関連する記事

-

レポートあなたの“推しショスタコーヴィチ”は? アンケート集計結果を発表します!

-

レポート角野隼人、デュトワ、ゲルギエフらが名を連ねる北京の音楽風景

-

読みもの「君もショスタコだ」井上道義が語る、“ねじれ”と“共感”の音楽論

ランキング

- Daily

- Monthly

関連する記事

ランキング

- Daily

- Monthly

新着記事Latest