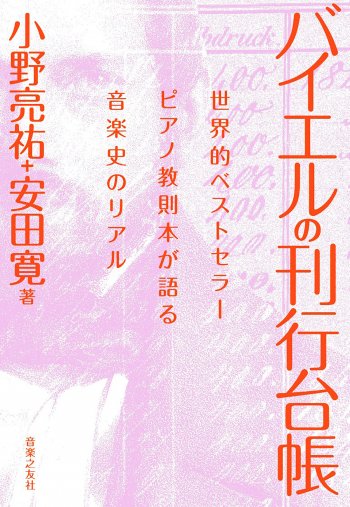

バイエルのピアノ教則本はなぜ世界的ベストセラーになったのか? バイエルの人物像から紐解く

ピアノの入門期に必ず弾かれると言っていいほど、日本でもポピュラーな『バイエル・ピアノ教則本』。200年近く前に、ドイツの作曲家フェルディナント・バイエルが書いたものが、当時から今に至るまで売れに売れ、ベストセラーになった理由とは?

楽譜の発行部数が事細かに記されたショット社の刊行台帳からピアノ教則本のヒットを読み解いた『バイエルの刊行台帳』の共著者で、音楽学者の小野亮祐さんに、バイエルの生い立ちや時代背景から紐解いていただいた。

1976年生まれ。広島大学大学院博士課程修了。レーラインの鍵盤楽器教本の研究で博士(学術)を取得。DAADドイツ学術交流会奨学生(2005/06年)として、ライプツィ...

偉人列伝には登場しないバイエル

拙共著書『バイエルの刊行台帳』には、「世界的ベストセラーピアノ教則本が語る音楽史のリアル」という副題がついている。“リアル”が意味するところは、大作曲家の人生や作品をたどるような偉人列伝の音楽史ではなく、市民が手に取り、日々使っていた商品『バイエル・ピアノ教則本』から、より時代性を読み解いたことにある。

あえて前者ふうの説明をすると、フェルディナント・バイエル(August Ferdinand Beyer)は1806年にクヴェアフルトに生まれ、1863年にマインツで亡くなったドイツ・ロマン派の音楽家である。

同世代にメンデルスゾーン(1809年生まれ)がいるが、違っているのは、バイエルの書いたのは編曲ものが大半で、メンデルスゾーンのように交響曲、協奏曲やオペラを書いたわけでもないこと。こういうジャンルにめぼしい作品がない限りは、「一般的な音楽史」上では認知されにくい。

バイエル少年の才能を開花させたエリート教育

『南ドイツ音楽新聞』の「バイエルの訃報記事」(1863年)によると、仕立て職人の息子として生まれたバイエルは、父の意向により、12歳でライプツィヒのトーマス学校に送り出され、そのままライプツィヒ大学神学部に進学した。

このルートは上層の市民(聖職者、法律家、役人、学者)となるエリートコースであり、まさに父は教育による立身出世を期待したのだろう。しかし、ライプツィヒで受けた聖歌隊教育、ゲヴァントハウスをはじめとする豊かな音楽環境が、生来の才能を開花させ、音楽への情熱をよりたきつけたようだ。

その後、マインツでオペラのピアノ編曲で大成するが、その成功者像については、「訃報記事」に次のように書かれている。

作品101のピアノ教則本とその付録のメロディーブックは、大当たりした。(中略)F.バイエルは我々の時代において真に最も愛されたピアノ作曲家だったのである。

なかでも『ピアノ教則本』(1851)とその付録楽譜「メロディーブック」は、成功中の成功だったようだ。

クリストフ・エッシェンバッハ『バイエル・ピアノ教則本(第44-103番)』

ライプツィヒで豊かな音楽環境に身を置き、エリート教育を受けたバイエルは、なぜピアノ作編曲家として活躍できたのか、そして、教則本とその付録楽譜を大当たりさせることができたのだろうか? ここでは、『バイエルの刊行台帳』とは異なる視点から考えてみたい。

バイエルの教則本と付録楽譜はターゲットと時代にマッチしていた!

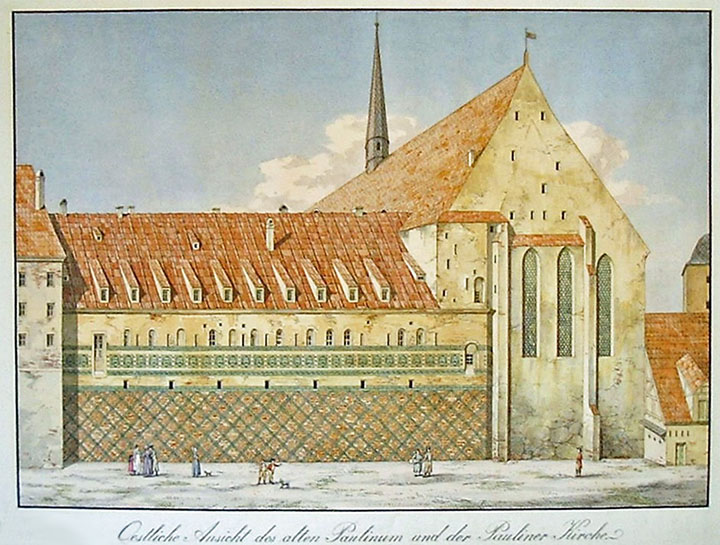

まず、こちらの挿絵を見てほしい。

出典:『バイエル原点探訪』(安田寛 監修/小野亮祐、多田純一、長尾智絵 著/音楽之友社/2016)

こぎれいなドレスを着た女性が、美しく整えられた部屋でピアノを演奏している。実はこの絵は『バイエル・ピアノ教則本』の初版に掲載された口絵で、おそらくピアノ演奏時の模範的な姿勢を示すという実用目的の絵だと考えられる。

しかし、そのモチーフが、なぜこのような人物像とシチュエーションなのだろうか?

もう一枚の絵をご覧いただきたい。これは『バイエル・ピアノ教則本』の出版から5年後の1855年に出版された、リールという人物による楽譜集『家庭音楽』の表紙の一部である。やはりこぎれいな格好をした女性(少女?)がピアノを演奏し、その親子(家族)が周りを取り囲んでいる家庭での音楽の様子を描いたものだ。

これらの絵には、こぎれいな格好をした若い女性(少女)が共通項として浮かび上がってくるし、その延長に子ども、家族が見え隠れする。このことは、バイエルの訃報記事に次のように書かれていることとも符合してくる。

子どもも、またサロンの貴婦人方もバイエルの曲を喜んで演奏をしている。

つまり、ここからは、バイエルの教則本や付録楽譜、多くの編曲は、まさに『家庭音楽』の表紙絵のような、女性(子ども)とそれを取り巻く家族に需要があると思われるのだ。

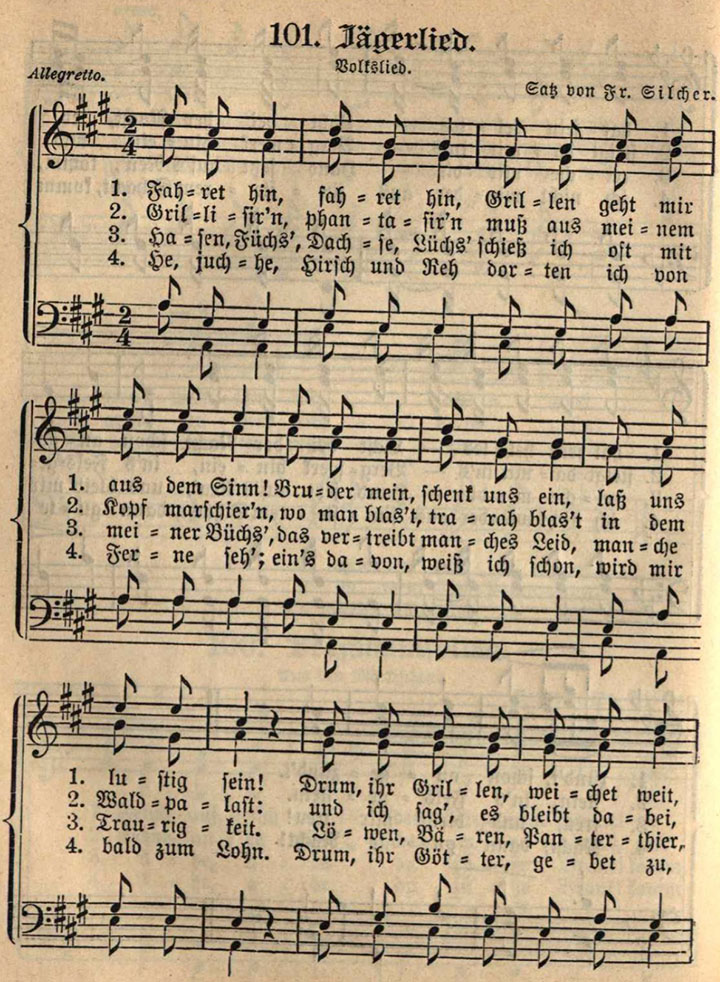

また、付録楽譜「メロディーブック」の内容は、民謡とオペラの編曲集である。一方、民謡も当時の市民の家庭でよく歌われていた。また、市民によって各地で結成された男声合唱団リーダーターフェルなどの主要レパートリーでもあったほどだ。

当時、ナポレオン戦争(1799~1815)を経て、ドイツの市民はナショナリスティック(民族主義的)な社会運動の中心だった。いわば、ドイツのシンボルであり武器として、民謡があったのである。つまり、民謡は政治的に市民の音楽だったのだ。

市民の好みを嗅ぎ当てる鋭敏なセンスがベストセラーを生んだ

先の訃報記事での「サロンの貴婦人」も、重要なキーワードである。当時は裕福な市民階層の女性が文芸サロンを主宰し、音楽がその催しの一つだった。そこでの定番ジャンルの一つが、オペラのピアノ編曲だった。バイエルのオペラ編曲が売れに売れ、大成功をしたことは『バイエルの刊行台帳』にも書いた通りだ。

このように見てゆくと、バイエルの生み出した音楽に熱狂したのは、都市に住む比較的上層の市民だと考えられよう。当時台頭し始めた市民階級の人々は、貴族のように血筋でその地位が保証されたわけではない。その代わり、古典語の学習や芸術の修練などをもって教養を身に着け、自らの差別化を図っていった。家庭の音楽も、サロンや合唱、そしてピアノも、ナショナルな香りを含みながらも、その一環だったのだ。

そしてなにより、若きバイエルを育てたライプツィヒは、こうした文化がもっとも花開いた場所の一つだ。きっとエリート候補群であるバイエルの学友にも、こういった層を出自とする人が少なからずいたはずだ。

確かにバイエルのライプツィヒ大学進学の意味は、ゲヴァントハウスや当時のメンデルスゾーンに代表されるような、最先端の芸術音楽に触れることにもあっただろう。

しかし、一般的な音楽史が重要視するジャンル——交響曲や協奏曲、オペラなどを書かなかったバイエルにとって、市民のクローズドな音楽文化の在り方を肌身をもって感じとり、その好みを嗅ぎ当てる鋭敏なセンスを養ったことこそが、成功のために重要だったのではないかと想像できるのだ。

関連する記事

-

読みもの指揮者の沼尻竜典さんの「ベルリンの壁」崩壊時にドイツ留学していた話から

-

読みものブラームスが訪れた7つの避暑地~名曲が誕生したのはどんな町?

-

イベントバッハの「人」と「音」に鈴木雅明、久保田慶一、那須田務が迫るYoutubeライブ...

ランキング

- Daily

- Monthly

関連する記事

ランキング

- Daily

- Monthly

新着記事Latest