ラヴェル《ボレロ》の「新」名盤3選〜楽譜や楽器のこだわり、ラヴェルの故郷のオーケストラで楽しもう

ラヴェルの傑作《ボレロ》。人気作だけに、ラヴェルの生前からたくさんの録音が発表されてきました。今回は近年リリースされた音源にしぼり、数ある《ボレロ》の中から、聴かなければ損な3枚を選出。《ボレロ》はたくさん聴いてきた、という方でも新たな発見や感動があること間違いなしです!

ショスタコーヴィチをはじめとするロシア・ソ連音楽、マーラーなどの後期ロマン派音楽を中心に、『レコード芸術』『CDジャーナル』『音楽現代』誌、京都市交響楽団などの演奏会...

《ボレロ》は、クリュイタンスにカラヤンにブーレーズにアバド……昔から名盤が山ほどある。正直、《ボレロ》は好きだけど録音はもう十分、新しい録音が出たとて、わざわざ聴いてみようと思う方はあまり多くないのではないだろうか。

ところが、実はこの曲、近年になって強力な録音がいくつか出ているのだ。どれも興味深い演奏ばかりで、ラヴェル好き、《ボレロ》好きなら聴かないのはもったいない。というわけで、ここでは、《ボレロ》なんてもう十分、という方にこそ聴いていただきたい新しい名盤3つを紹介しよう。

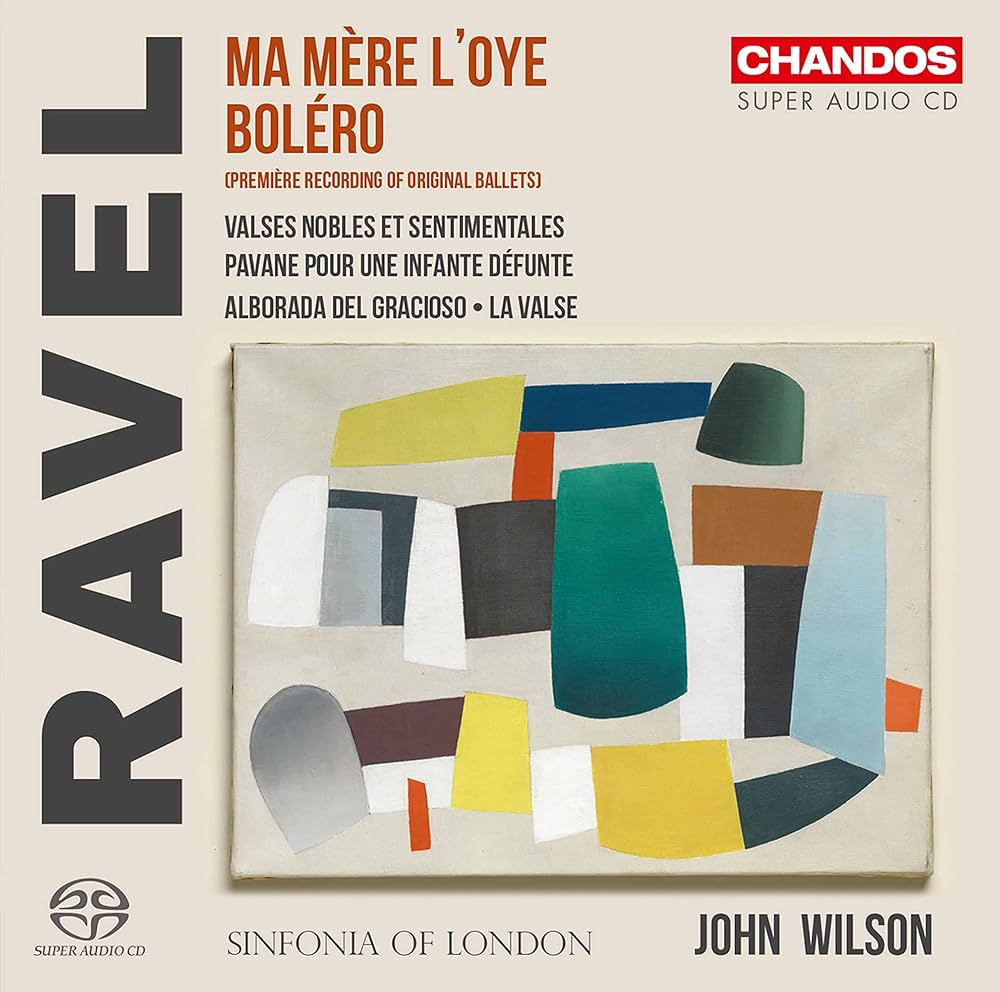

ジョン・ウィルソン指揮 シンフォニア・オブ・ロンドン

シンフォニア・オブ・ロンドンは、2018年、指揮者のウィルソンが結成したヴィルトゥオーゾ・オーケストラだ。メンバーには、ふだんはオーケストラの首席奏者(コンマス10人を含む)であったり、弦楽四重奏団のメンバーとして活躍する奏者たちが顔を並べる。

彼らの《ボレロ》はおもしろい。まず楽譜が違う。実はこの曲、1928年にバレエとして初演されたときには、現在一般的に演奏されるものとはいろいろと異なる楽譜が使われていたのだ。バレエ初演時の楽譜は2018年にはじめて出版された。ウィルソン盤は、この版を用いている。

最大の違いは、2人の小太鼓奏者が、繰り返される旋律ごとに交代することだ。また、曲の大詰めでは、なんとトライアングルとカスタネットが加わる。これはだいぶ印象が変わってくる。

演奏もとてもいい。とにかくソロがうまくて自在によく歌う。リズムにも躍動感があって生き生きとしている。このアルバム、《ボレロ》以外に、《ラ・ヴァルス》もいいし、ウィルソン自身が関わった新版を用いた《マ・メール・ロワ》も聴きものなので、ラヴェル・ファンならぜひおすすめだ。

フランソワ・グザヴィエ・ロト指揮 レ・シエクル

「えっ、ロトとレ・シエクルのボレロなんてあったの!?」という方もおられるかもしれない。この演奏が出たのが2023年5月だった。しかし、その年に『レコード芸術』が休刊になったり(もし続いていれば、レコード・アカデミー賞を受賞する可能性も十分あっただろう)、さらに2024年5月にはスキャンダルでロト本人が表舞台から消えてしまったので、正直、思ったほど話題になっていない印象だ。

だが、《ボレロ》は指揮者ひとりの音楽ではない。ロト嫌いの方に無理におすすめはしないが、個人的には、この画期的名演が彼ひとりのせいで忘れられるのは、ほかの演奏者たちが気の毒すぎるし、もったいない気がする。

楽譜は、ウィルソンと同じバレエ初演版を用いている。発売はあとになったが、実は録音はこちらのほうが早い。それから、カスタネットはこっちのほうが派手で目立つ。ほかにも、スネアドラムではなくタンブール(プロヴァンス太鼓)だったり、トランペットに近い音色の小口径トロンボーンが使われているなど、音色の違いは歴然としている。

もちろん、このコンビの通例で、ほとんど初演当時の楽器が使われているのだが、全員が本当にうまい。普通の《ボレロ》を何度も聴いている人なら必ず楽しめるはずだ。そしてカップリング(というかメイン)は、傑作歌劇《スペインの時》!

フランソワ・グザヴィエ・ロト指揮 レ・シエクル《ボレロ》

ロバート・トレヴィーノ指揮 バスク国立管

ラヴェルの母親はバスク人で、ラヴェル自身もバスク地方で生まれた。ラヴェルはバスクの音楽や踊りを生涯にわたって愛し、作品にも取り入れた。そう考えると、バスク国立管のラヴェルは、ある意味で本場ものということになる。

さて、バスク地方というのはフランスとスペインにまたがる地域だ。ラヴェルが生まれたのはフランス側のシブールという町だが、バスク国立管はスペイン側に本拠を置く。

そして《ボレロ》の起源はバスクの音楽ではないものの、スペインの舞曲だ。これは聴いてみたい。

実際、この《ボレロ》はとてもいい。いくつかの変奏で、ちょっと癖のある個性的な節回しが感じられる。それがバスクらしさなのか、指揮のトレヴィーノの個性なのかはわからないが、とにかく曲に合っていて、いい味になっている。

現在人気上昇中のトレヴィーノの指揮はすばらしい。細部までこだわりをもって表情を仕上げ、濃密で熱のこもった音楽を作り出している。バスク国立管も魅力的なサウンドと高い技術をもつ楽団だ。1982年創設というから結構歴史があるが、録音は少なく、まだ国際的な知名度は高くない。しかし、これだけの演奏ができるオーケストラだ。トレヴィーノとのコンビでこれから有名になっていくだろう。

ロバート・トレヴィーノ指揮 バスク国立管《ボレロ》

関連する記事

-

プレイリストブラームスの交響曲を名盤で聴こう! 音楽評論家が選ぶBEST 3と楽曲解説

-

読みもの北村朋幹のリスト「巡礼の年」全曲 独自のプログラミングで聴き手を深い思考へ誘う

-

読みもの近年注目のマックス・レーガーによるオルガン作品集 暗く分厚い時代の響きを味わう

ランキング

- Daily

- Monthly

関連する記事

ランキング

- Daily

- Monthly

新着記事Latest