ライヒ30年ぶりのオーケストラ新作/クセナキス/ラヴェルの“親友”の女性に捧ぐ

林田直樹さんが、今月ぜひCDで聴きたい3枚をナビゲート。CDを入り口として、豊饒な音楽の世界を道案内します。

1963年埼玉県生まれ。慶應義塾大学文学部を卒業、音楽之友社で楽譜・書籍・月刊誌「音楽の友」「レコード芸術」の編集を経て独立。オペラ、バレエから現代音楽やクロスオーバ...

DISC 1

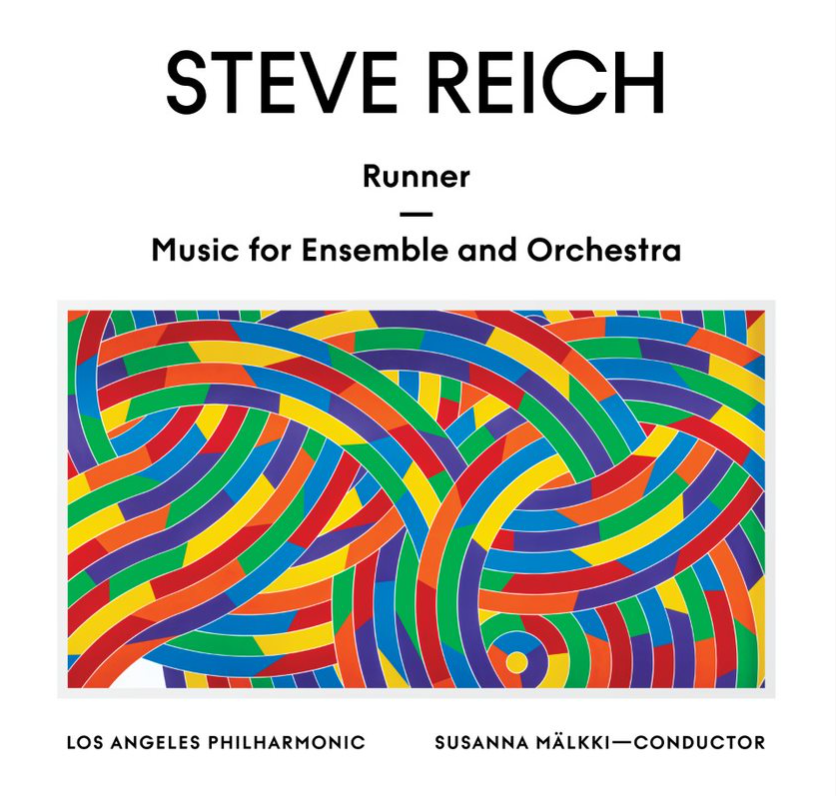

ライヒ30年ぶりのオーケストラ新作を誂え向きの指揮者で

「スティーヴ・ライヒ:ランナー/アンサンブルと管弦楽のための音楽」

収録曲

スティーヴ・ライヒ:ランナー(2016)、アンサンブルと管弦楽のための音楽(2018)

[ワーナーミュージック 7559.791018](輸入盤)

ミニマル・ミュージックの先駆者の一人であり、ロックやポップスの世界に強い影響を与えてきた作曲家スティーヴ・ライヒの新作が出た。

英国ロイヤル・バレエのウェイン・マクレガー振付作品「マルチバース」のためのバレエ音楽として書かれた《ランナー》(2016年初演)、そしてロサンゼルス・フィル、ロンドン響、ニューヨーク・フィル、サンフランシスコ響、シドニー響、バルト海フィルの共同委嘱で書かれた《アンサンブルと管弦楽のための音楽》(2018年初演)、この2曲でこのアルバムは構成されている。後者は、ライヒが手がけたオーケストラのための作品としては約30年ぶりになる。

ライヒの作品は、一聴すると無機質でデジタル的な印象を持つかもしれないが、決してそうではない。1台のパソコンでいかにもバンドらしい演奏を合成するのとは逆に、高度な演奏技巧を持つ音楽家たちのアンサンブルによって編み出されるという意味で本質的には「室内楽」なのである。

いま世界で活躍する女性指揮者たちのなかでもスザンナ・マルッキは、現代作品に明晰な統率力を発揮する魅力的な存在だが、本作でもロサンゼルス・フィルを指揮して、別の世界へと導かれていくような不思議な広がりのある抒情性を生み出している。

DISC 2

クセナキス作品における打楽器の呪術的なエネルギーをたっぷりと

「クセナキス:ペルセファッサ/プレイアデス」

収録曲

ヤニス・クセナキス:ペルセファッサ 6人の打楽器奏者のための(1969)、プレイアデス 6人の打楽器奏者のための(1978)

[ALMrecords/コジマ録音 ALCD-7284]

今年生誕100年を迎えた作曲家ヤニス・クセナキスの打楽器のための重要作《ペルセファッサ》《プレイアデス》を、上野信一が率いるフォニックス・レフレクション(悪原至、新野将之、曲淵俊介、峯崎圭輔、亀尾洸一)の白熱する演奏によって堪能できるアルバム。

以前上野さんのスタジオを取材したときに感じたことだが、たくさんの打楽器のすぐ近くで会話していると、さまざまな金属や木で作られた打楽器たちは、まるで命あるもののように、人の声にかすかにフワーッと共鳴するのだ。打楽器奏者たちにとっては当たり前のことかもしれないが、あのときの新鮮で快い驚きは今も忘れられない。

打楽器とはつくづく不思議な楽器だと思う。人類古来からのプリミティヴな音楽を想起させると同時に、もっとも鋭敏なコンテンポラリーにもなれるから。国境も時代も宗教も越えた、打楽器本来の呪術的なエネルギー、単なる予定調和とは違う異物の感じが、クセナキスの作品にはたっぷりと含まれていることが、この演奏からは伝わってくる。

録音も優秀。《ペルセファッサ》では、六角形をなして配置された楽器に囲まれた中央で聴くサラウンドな臨場感を、ヘッドフォンだといっそう楽しめるようにもなっている。

DISC 3

ラヴェルと深い友情を育んだ女性ヴァイオリニストへのオマージュ

「ムーヌへのオマージュ~ラヴェル:ヴァイオリンのための作品集」

収録曲

モーリス・ラヴェル:フォーレの名による子守歌、ヴァイオリン・ソナタ ト長調、ヴァイオリンとピアノ・リュテアルのための演奏会用狂詩曲《ツィガーヌ》、ヴァイオリンとチェロのためのソナタ

[キングインターナショナル KKC-6580]

このディスクには明確なテーマがある。生前のラヴェルが親しくし、作曲の際にもしばしば助言を求めていたフランスの女性ヴァイオリニスト、エレーヌ・ジュルダン=モランジュ(1892-1961)へのオマージュである。

ラヴェルはエレーヌに求婚したが彼女はそれを拒んだ。それでも二人は深い友情関係を育み、ラヴェルは彼女を「ムーヌ」という愛称で呼び掛けていたという。エレーヌには関節リウマチの持病があったため、若くして演奏活動を停止せざるを得なくなり、やがて音楽学や評論に専念するようになったが、二人の親しい関係は変わらず続いた。

スペインのヴァイオリニスト、リナ・トゥール・ボネ(サヴァール率いる古楽オーケストラ「コンセール・デ・ナシオン」のコンサートマスターも務めている)は、自身も若い頃同じリウマチを患った経験があることから、エレーヌに強い共感を抱いたことが、このアルバム制作の動機ともなっている。

古楽経験のあるボネが弾くラヴェルは、音色へのこだわりが独特で、弓がガット弦を擦るときのざらつくような野性的な触感を生かしながらのヴィブラートやポルタメントは効果的。《ツィガーヌ》はよく知られたピアノ伴奏版、オーケストラ伴奏版ではなく、ラヴェルによるもう一つのバージョン、すなわちピアノ・リュテアル伴奏版を用いている。リュテアルとは、チェンバロ的な響きとハンガリーの民族楽器ツィンバロンのような音色を持つ機構で、通常のグランドピアノに取り付けることが可能。今回の録音では1910年製プレイエルのピアノに装着され、ロマ風の土の香りのするような響きになっている。知る人ぞ知る傑作「ヴァイオリンとチェロのためのソナタ」を最後に持ってきた構成もいい。

関連する記事

ランキング

- Daily

- Monthly

関連する記事

ランキング

- Daily

- Monthly

新着記事Latest