【林田直樹の今月のおすすめアルバム】垂涎のラインナップが並ぶクルレンツィスの無料ライヴ映像

林田直樹さんが、今月ぜひ聴いておきたいおすすめアルバムをナビゲート。 今月は、テオドール・クルレンツィス指揮、南西ドイツ放送交響楽団のライブ映像、クリスティアン・ツィメルマンと若手弦楽奏者のブラームスの室内楽、オペラ歌手からの引退を宣言したナタリー・デセイのアルバムが選ばれました。

1963年埼玉県生まれ。慶應義塾大学文学部を卒業、音楽之友社で楽譜・書籍・月刊誌「音楽の友」「レコード芸術」の編集を経て独立。オペラ、バレエから現代音楽やクロスオーバ...

Recommend 1

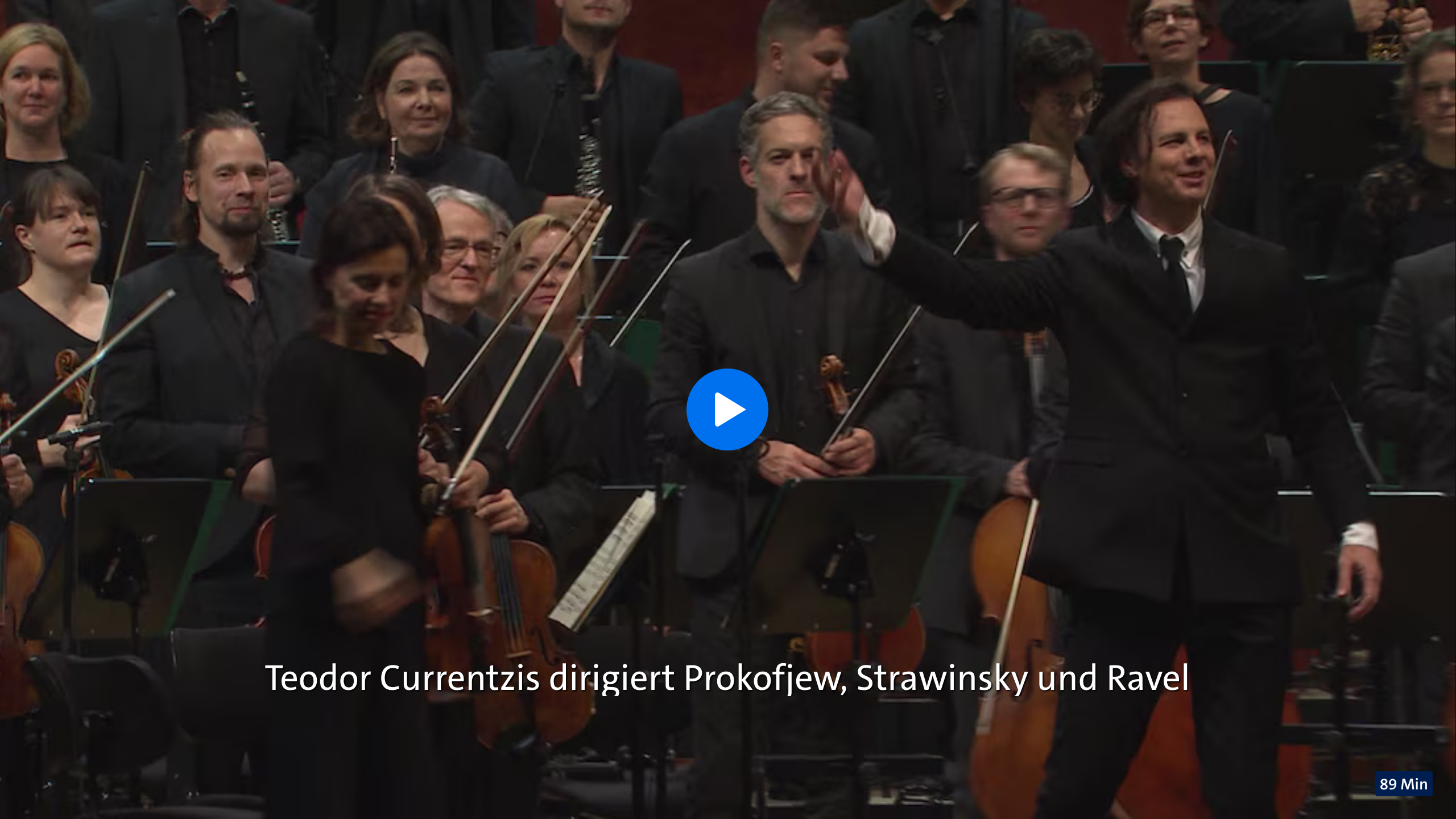

クルレンツィスとアヴデーエワのプロコフィエフ2番は必見

プロコフィエフ:ピアノ協奏曲第2番、ストラヴィンスキー:春の祭典、ラヴェル:ボレロ

ARD(ドイツ公共放送連盟)公式サイトでは、バイエルン放送交響楽団やNDRエルプ・フィルハーモニー(旧ハンブルク北ドイツ放送交響楽団)など、世界屈指の実力を誇るドイツの放送オーケストラのライヴ映像が大量にアーカイヴされており、期間限定ながら無料で全曲視聴可能となっている。

なかでも注目すべきは、SWR(南西ドイツ放送)交響楽団の首席指揮者を務めるテオドール・クルレンツィスのライヴだ。チャイコフスキーの交響曲第5番、ブルックナーの交響曲第9番、マーラーの交響曲第1番と《大地の歌》、ショスタコーヴィチの交響曲第5、7、8、13番、ブラームスのピアノ協奏曲第2番(ピアノ:アレクサンドル・カントロフ)、ブリテンの《戦争レクイエム》など、垂涎もののラインナップが並ぶ。

とりわけ見逃せないのが、2022年にユリアンナ・アヴデーエワと共演したプロコフィエフのピアノ協奏曲第2番だ。第1楽章の長大なカデンツァでは、アヴデーエワの強烈なソロが終わった後、クルレンツィス指揮のオーケストラが加わる場面がすごい。あたかも暗雲が天空を覆い尽くし、この世の終わりが訪れるかのような劇的な瞬間を体験できる。

続くストラヴィンスキー《春の祭典》の迫力もすさまじいが、ラヴェル《ボレロ》でのクルレンツィスがほとんど腕を動かさずに表情だけで、ときに不敵な笑みをたたえながら、妖艶な官能性をこの曲から引き出す様子は素晴らしい。

なお、ARDとは別のアーカイヴ映像がSWR公式サイトにはある。

このなかには、クルレンツィス指揮によるリハーサルやトーク、さらにはマーラーの3、9番全曲なども含まれている。ギーレンやミンコフスキ指揮による映像もあり、すべて無料で視聴可能だ。

Recommend 2

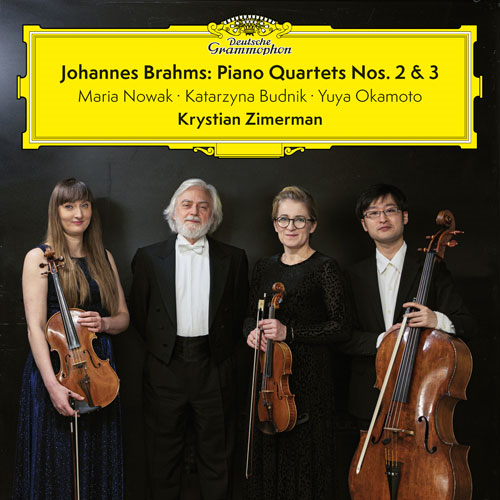

ツィメルマンと若き才能ある音楽家たちの対話

ブラームス:ピアノ四重奏曲第2番、第3番

収録曲

ブラームス:ピアノ四重奏曲 第3番 ハ短調 作品60

ピアノ四重奏曲 第2番 イ長調 作品26

[ユニバーサルミュージック UCCG-45120]

世界最高のピアニストの一人、クリスティアン・ツィメルマンが、若手弦楽奏者たちとともにブラームスの室内楽を録音した。ヴァイオリンはポーランド出身のマリア・ノーヴァク、ヴィオラはカタージナ・ブドニク、そしてチェロには、来日公演でも注目を集めたエベーヌ弦楽四重奏団の新メンバー、岡本侑也が参加している。

ツィメルマンにとって今回のレコーディングは、1970年代後半に巨匠アルトゥール・ルービンシュタインと出会い、ブラームスのピアノ四重奏曲の魅力を教わった思い出が、大きな動機となったようだ。

第3番ハ短調の第3楽章アンダンテでは、友人たちが語り合うような雰囲気の中、一緒に歌う喜びが伝わってくる。第2番イ長調の第2楽章ポコ・アダージョでは、ツィメルマンのピアノの包容力と陰影が際立ち、しみじみとした情緒が胸に響く。

ツィメルマンの厚みと貫禄に、弦楽奏者たちの若い情熱が融合したこの演奏は、交響曲や協奏曲に勝るとも劣らない深みをたたえている。ブラームス好きならぜひ聴いておきたい一枚だ。

Recommend 3

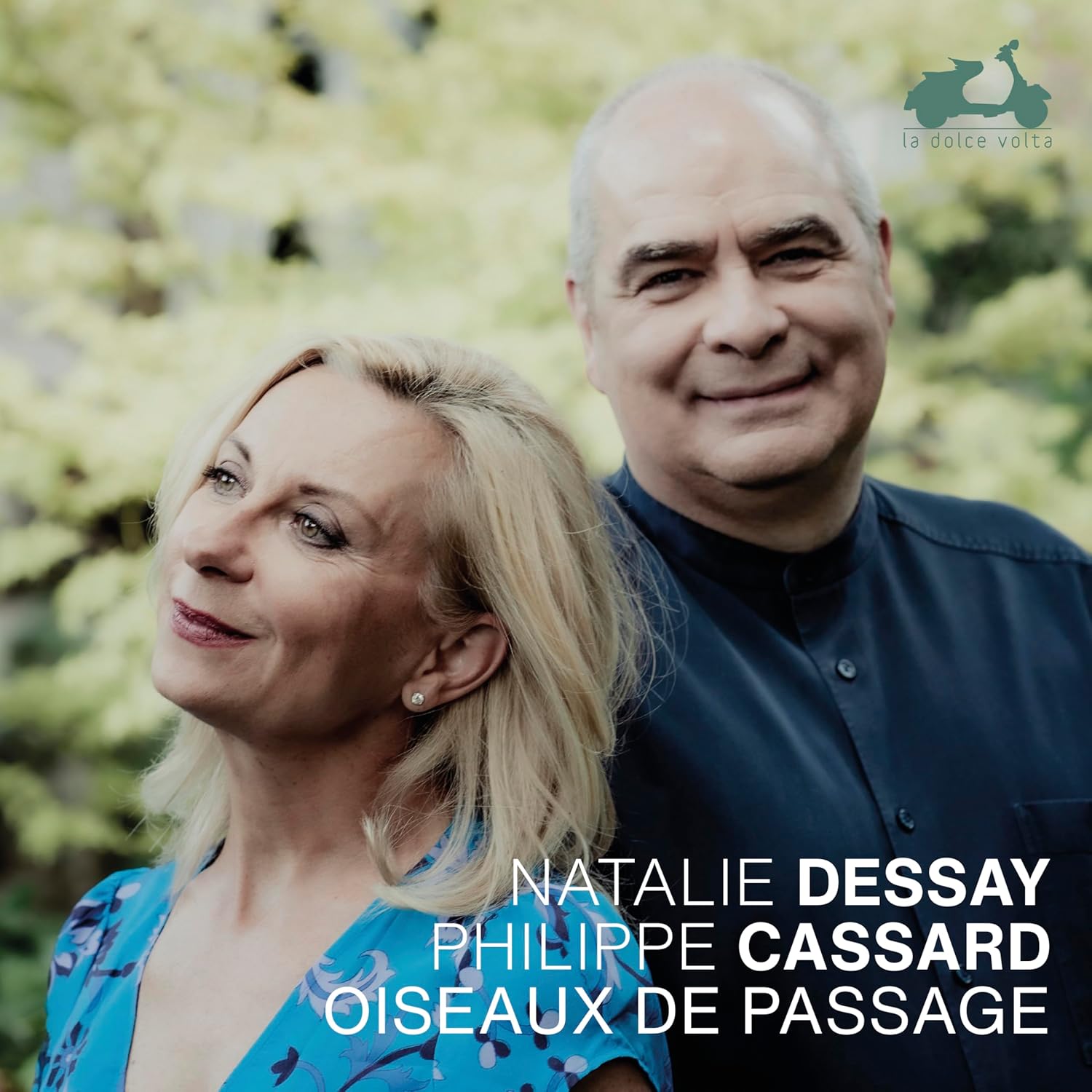

ミュージカルとオペラと歌曲の垣根を越えた、豊かな表情

ナタリー・デセイ&フィリップ・カサールの「渡り鳥」

収録曲

アンドレ・プレヴィン(1929-2019):

1. 〈私が欲しいのは魔法〉 ~歌劇《欲望という名の列車》(1997) より

スティーヴン·ソンドハイム(1930-2021):

2. 〈青河原鶸(アオカワラヒワ)に 胸赤鶸(ムネアカヒワ)〉(ジョアンナの歌)

~ミュージカル《スウィーニー・トッド:フリート街の悪魔の理髪師》(1979) より

ジャン·カルロ·メノッティ(1911-2007):

3. 〈奥手の男は女にとって〉(レティーシアのレチタティーヴォとアリア)

~歌劇《泥棒とオールドミス》(1939) より

サミュエル·バーバー(1910-1981):

4. No. 1 〈すべては過ぎ去るのだから〉 ~『過ぎゆく調べ』 Op. 27(1950) より

エルネスト·ショーソン(1855-1899):

5. No. 7 〈蜂鳥(ハチドリ)〉 ~『7つの歌』 Op. 2(1882) より

レイナルド·アーン(1874-1947):

6. 〈リラの茂みの小夜鳴鳥(ナイチンゲール)〉(1913)

モーリス·ラヴェル(1875-1937):

7. 〈天国の美しい三羽の鳥〉(1914)

ルイ·ベイツ(1896-1953):

8. No. 1 〈刺された鳩〉 ~『鳥たちのための歌』(1948) より

フランシス·プーランク (1899-1963):

9. No. 1 〈鴎(カモメ)の女王〉 ~『変身』FP 121(1944) より

10. 〈モンテカルロの女〉(1961)

[ナクソス・ジャパン LDV-150]

オペラ歌手からの引退を宣言し、現在「さよならツアー」中(11月には来日予定)のフランスのスター、ナタリー・デセイが、ミュージカルとオペラと歌曲の垣根を越えて、アメリカとフランスの歌をセンス良くまとめたアルバムをリリースした。

豪華なブックレットには日本語解説も付属。歌曲は歌わないと決めたデセイを、ピアノのフィリップ・カサールが何とか説得しようとするやりとりが紹介されており、「世界中の誰よりも彼女を求めた」というカサールの言葉は、まるで恋人への口説き文句のようで、いかにもフランス的である。。

冒頭、プレヴィン《欲望という名の電車》からソンドハイム《スウィーニー・トッド》へと続く瞬間のワクワク感はたまらない。アルバムの締めくくりに収められたプーランクの歌曲《モンテカルロの女》(ジャン・コクトー詩)では、甘美で儚い旋律が、オペラ《カルメル会修道女の対話》を思わせる余韻を残す。

デセイの声は若々しいみずみずしさを保ち、豊かな表情と感情の凝縮を見事に表現。なお、国内盤仕様では、山下賢司による日本語対訳が収録されている。

関連する記事

ランキング

- Daily

- Monthly

関連する記事

ランキング

- Daily

- Monthly

新着記事Latest