読みもの

2025.08.24

名曲解説100

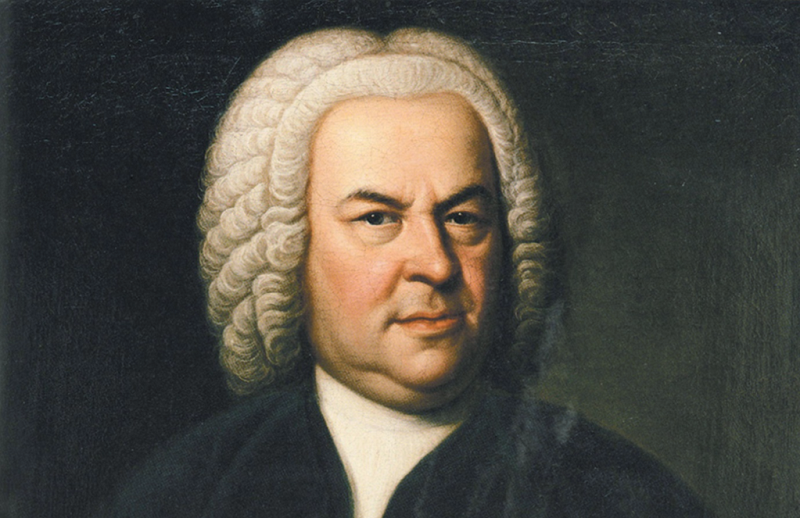

30秒でわかるJ. S. バッハ:G線上のアリア

J. S. バッハ:G線上のアリアについて30秒で丸わかり♪

ドイツ・バロック音楽に最後の頂点をもたらしたヨハン・ゼバスティアン・バッハ(1685〜1750)は、4つの管弦楽組曲を残しました。《G線上のアリア》として親しまれている曲は、もともと管弦楽組曲第3番ニ長調の第2曲にあたるものです。

この組曲第3番は、バッハがライプツィヒで活動していた後半生に学生主体の楽団で演奏するために書いた組曲で、金管、木管、弦合奏、通奏低音(バロック時代特有の伴奏声部で、通常チェロなどの低音旋律楽器とチェンバロが担当する)の編成による全5曲からなる組曲ですが、第2曲の“アリア”のみ弦合奏と通奏低音だけの編成で書かれています。

この“アリア”はその息の長い旋律による美しさゆえに、のちに19世紀ドイツのヴァイオリニストのアウグスト・ヴィルヘルミがヴァイオリンのG線(いちばん低い弦)で演奏するためのヴァイオリン曲(ピアノ伴奏)に編曲し、そのため《G線上のアリア》として広く知られるようになりました。つまり“G線上の”という語が付くタイトルはあくまでこの編曲版の呼称です。しかしあまりにこの呼び方が広まったため、しばしば原曲の“アリア”もこの愛称で呼ばれています。

J. S. バッハ:G線上のアリア

作曲年: 1731年頃(原曲)

演奏時間: 約5分

編成: ヴァイオリン、ピアノ

関連記事

名曲解説100

関連する記事

ランキング

- Daily

- Monthly

関連する記事

ランキング

- Daily

- Monthly

新着記事Latest

イベント

2026.02.05

石田泰尚さんが横浜みなとみらいホールプロデューサー“ラストイヤー”への意気込みを...

読みもの

2026.02.05

スカラ座より熱い!? ミラノ五輪はサン・シーロから始まる

インタビュー

2026.02.05

ケヴィン・ケナーが語るショパン演奏「音楽はアイデアではなく、体験である」

読みもの

2026.02.04

ピアニストの久末航が日本製鉄音楽賞「フレッシュアーティスト賞」を受賞!

レポート

2026.02.04

京都コンサートホール2026年度ラインナップ発表

連載

2026.02.03

京増修史さん(ピアノ)、「もう一度聴きたい」と思われるような演奏家でありたい

インタビュー

2026.02.03

ネルソン・ゲルナーが語るショパン演奏と審査で大切なこと「音楽そのものに集中して理...

読みもの

2026.02.01

2026年2月の運勢&ラッキーミュージック☆青石ひかりのマンスリー星座占い