ディミヌエンド:デクレッシェンドとの違いは? 最初は音量ではなく演奏法への指示だった

楽譜でよく見かけたり耳にしたりするけど、どんな意味だっけ? そんな楽語を語源や歴史からわかりやすく解説します! 第106回は「ディミヌエンド」。

1993年生まれ、東京都出身。2022年、第1回ひろしま国際指揮者コンクール優勝。2025年、第21回ハチャトゥリアン国際コンクール指揮部門第2位、古典派交響曲ベスト...

楽器を演奏したことのある方なら、絶対知っているでしょう! ディミヌエンドは、音量をだんだんと小さくする際に用いられる言葉です。イタリア語で「減らす、少なくする」を意味するdiminuireが変化した言葉です。

似た意味を持つ言葉に、デクレッシェンドがあり、こちらもだんだんと音量を小さくすることを言います。これ、まったく同じですよね。

でもなぜ、同じような言葉が2つもあるのでしょうか? そして本当にまったく同じなのでしょうか……?

デクレッシェンド? ディミヌエンド?

まず少しおさらいしてみましょう。

デクレッシェンドを表す方法として、文字によるもの(decresc.)、そしてヘアピン記号によるもの(>)の2つがあります。

前者は音量を小さくする意味合いが大きく、後者は音楽の動きを減らしていく、という傾向があります。もちろん例外もありますが……。

“decrescendo(decresc.)”や、“diminuendo(dim.)”のように、文字で書かれた両者の違いについてですが、ドイツの音楽学者ハインリヒ・クリストフ・コッホ(1749〜1816)が1802年に編纂した『音楽事典』(Musikalisches Lexicon)を見てみましょう。

Decrescendo

減少すること(abnehmend)。

増加すること(zunehmend)、強まることを(wachsend)意味する、クレッシェンドの反対語。

デクレッシェンドという表現は、テンポの減速を表すために使われることもあるが、その場合は“Il tempo crescendo”という言葉を使用する。

(略)

Diminuendo

弱まること(vermindernd)、減少すること(abnehmend)。

この指示は、音符において、ある特定の強さで鳴らされた音を、その後徐々に弱め、音量を減少させることを示す。

どうでしょうか。ほとんど違いはありませんね……。

しかし、作曲家の中では、この二つを使い分けたかもしれない、とされている人がいます。それはこの記事の最後にご紹介します!

「音量をだんだんと弱める演奏」の歴史

クレッシェンドやデクレッシェンドが初めて音楽史に登場したのは、17世紀ごろです。その昔は、ピアニッシモの後にピアノ、そしてその後にフォルテを書くことで、なんとなくクレッシェンドを表していました。

ですが、そのさらに昔の楽譜を見てみると、文章によってディミヌエンドを指示する部分が多く見受けられ、その頻度は、実はクレッシェンドよりも多いのです。

史上初めて、「音量が弱まる」ことについての描写が登場したのは、12世紀ごろだといわれています。

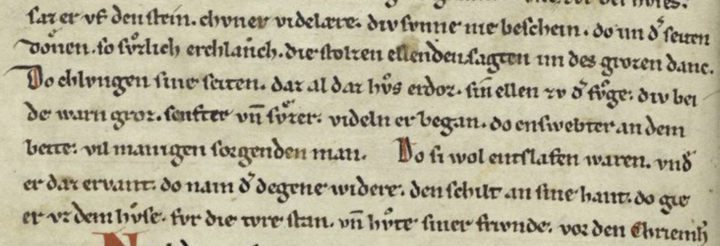

それは、ドイツの叙事詩『ニーベルンゲンの歌』の中に書かれています。簡単にいうと、英雄たちの恋と復讐の物語です。その描写は、血を血で洗う復讐劇の前夜、緊張を和らげようと、一人の騎士が起こした行動の部分です。

フォルカーは、フィドル(ヴァイオリンのような楽器)を取り出すと、(中略)石の上に腰を下ろした。これほど大胆な奏者がかつていただろうか。(中略) 最初は弦が高らかに鳴り響き、館全体が共鳴し、彼の力とテクニックが並外れているのがわかった。その後、彼はだんだんと甘く、穏やかに弾き、悩みに沈んだ多くの男たちを眠りへと誘った。

すなわち、戦士たちを眠らせるために、音楽をディミヌエンドさせたのです。このように、音量をだんだんと弱める記述は、なぜか強める記述よりも多く見られます。

3行目に、該当箇所が見られます。(Do chlungen sine seiten daz al daz hůs erdoz sin ellen zu der fůge diu beide warn groz senfter und sůzer videln er began do enswebter an dem bette vil manigen sorgenden man.)

この写本は、UNESCOの記憶遺産にも登録されています。

音楽の中で、音量を弱める指示が登場したもっとも古いものとして、モンテヴェルディの《タンクレディとクロリンダの戦い》が挙げられます。

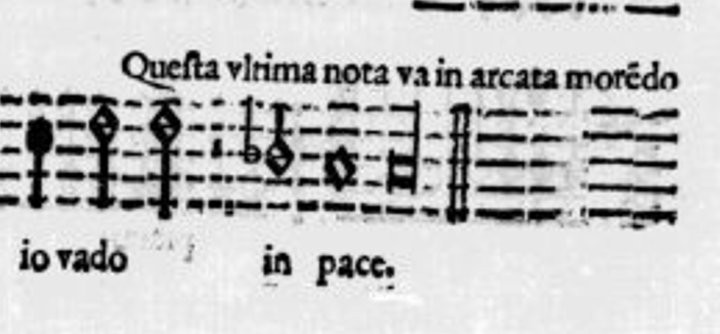

曲の最後に、「最後の音は弓の速さをだんだんと弱めて演奏する(Questa ultima nota va in arcata morendo)」という指示があります。弦楽器を弾く際、弓の速さをだんだんと弱めれば、自ずと出てくる音量も弱まっていきます。

なんと、最初のディミヌエンドの指示は、音そのものに対してではなく、演奏法に対しての指示だったのです!

モンテヴェルディ《タンクレディとクロリンダの戦い》

シューベルトのディミヌエンド

デクレッシェンドとディミヌエンドを使い分けたかもしれない、と言われているのが、オーストリアの作曲家フランツ・ペーター・シューベルト(1797〜1828)です。これには、さまざまな議論があるのですが、なぜそのように言われているかをご紹介します。

シューベルトは、デクレッシェンドとディミヌエンドを両方とも用いた作曲家です。どちらも同じ意味であれば、使うのはどちらかのみで、事足りるはずですよね。

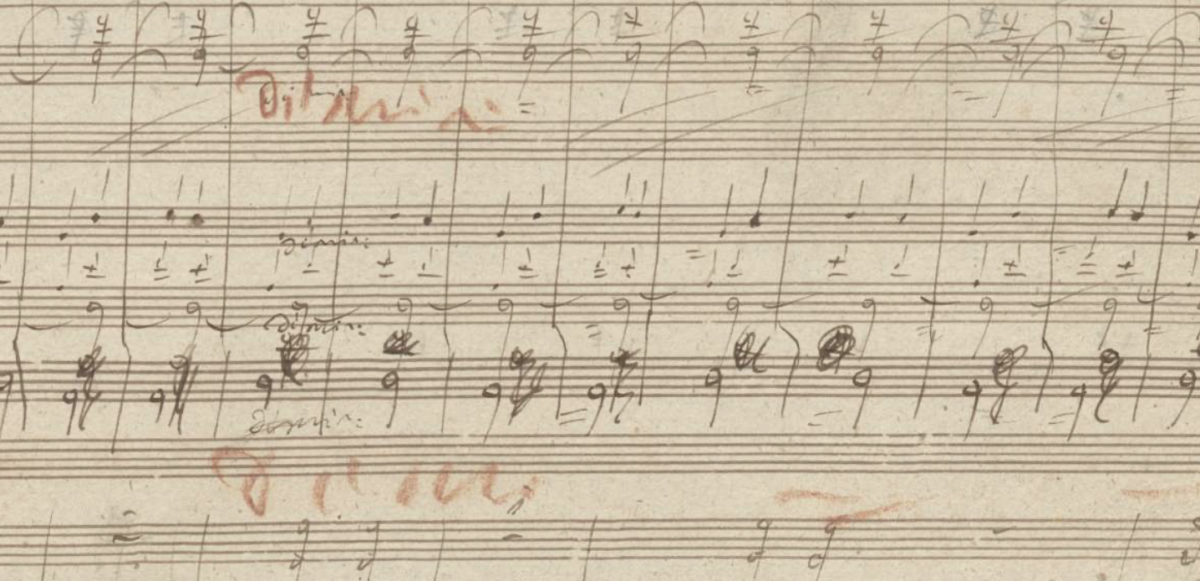

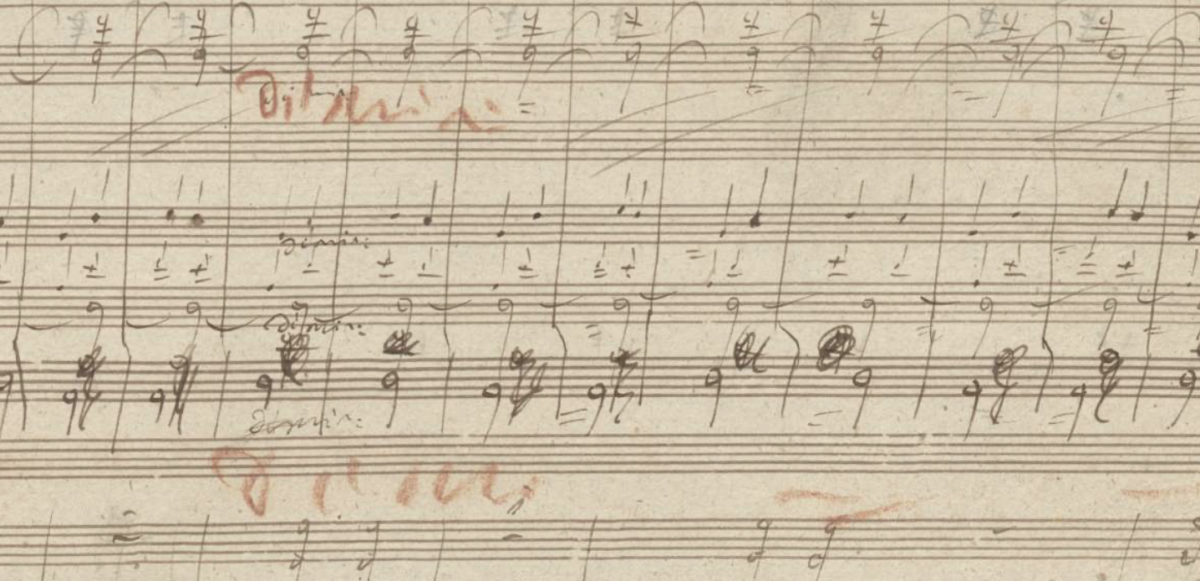

ということで、シューベルトの作品における、クレッシェンド、デクレッシェンド、ディミヌエンドの3つが、それぞれ何回出てくるか、数えました!

全部の作品で数えるのは無理なので、最後の3つのピアノ・ソナタを例に挙げます。

すると、クレッシェンドは163回、デクレッシェンドは82回、そしてディミヌエンドは21回出てきました!

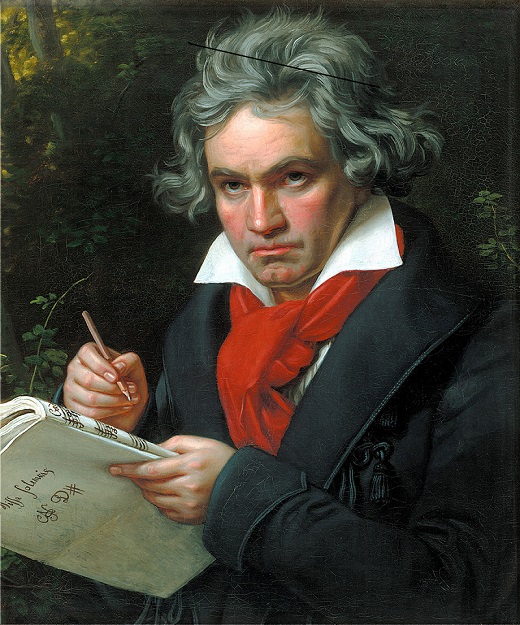

念のため、同時代の作曲家ベートーヴェンの最後の3つのソナタも数えましたが、クレッシェンドは109回、デクレッシェンドは2回、ディミヌエンドは42回使われていました(デクレッシェンドの2回が気になりますが、それはまた別の機会に……!)。

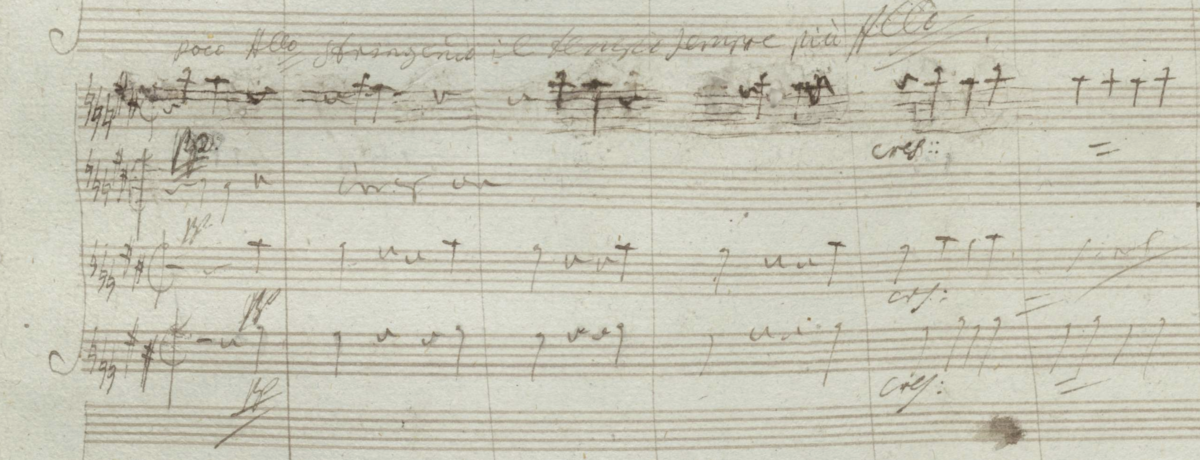

シューベルトは、ベートーヴェンと比べると、明らかにどちらも使っていることがわかりますね。そして、シューベルトがディミヌエンドを用いるのは、フレーズの終わりであることが多いのです。

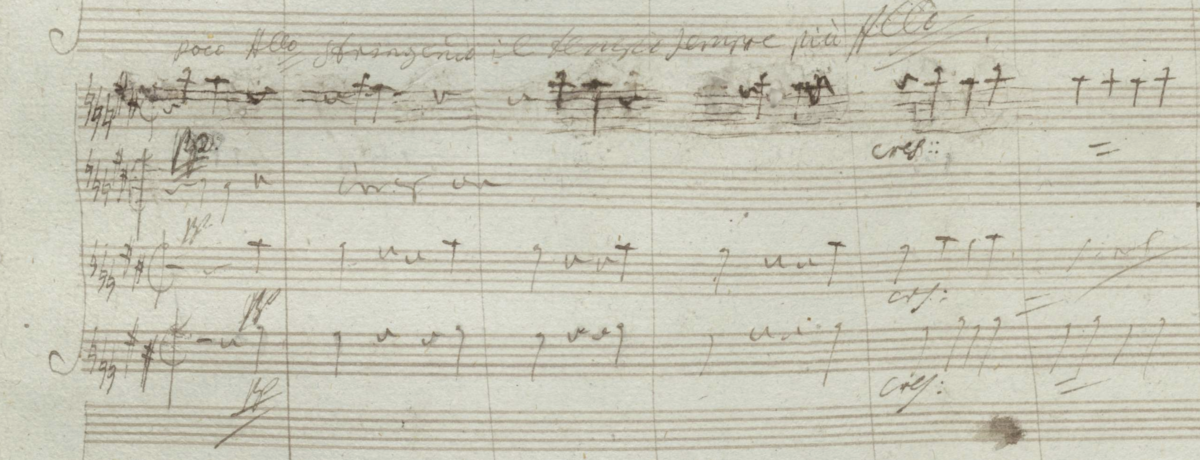

シューベルト:ピアノ・ソナタ第19番 D.958、第1楽章

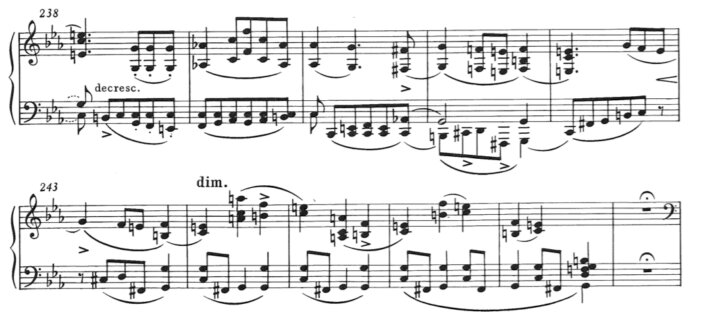

きっとシューベルトの中では、デクレッシェンドとディミヌエンドを、別々に使い分けていたことが考えられますが、その真意は本人から語られていません。しかし、ピアノ・ソナタ第20番の第4楽章には、興味深い部分があります。

“dim.(ディミヌエンド)”の表記のあとに、“a tempo(元のテンポで)”と書いています。ということは、ディミヌエンドには、テンポも減少させる、すなわち遅くするという意味合いもあったのではないかと考えられるわけです。

シューベルト:ピアノ・ソナタ第20番 D.959、第4楽章

もちろんこれもすべてが当てはまるわけではないかもしれませんが、ディミヌエンドにはこのような意味もあるかもしれないのです!

ディミヌエンドを聴いてみよう

1. パーセル:《彼らは船で海へ出てゆく》

2. ヘンデル:《メサイア》〜Glory To God

3. デューク・エリントン:Diminuendo In Blue

関連する記事

ランキング

- Daily

- Monthly

関連する記事

ランキング

- Daily

- Monthly

新着記事Latest