上野でルーベンス展からムンク展をはしごしてみた。

上野公園内の国立西洋美術館にて「ルーベンス展―バロックの誕生」、東京都美術館で「ムンク展―共鳴する魂の叫び」が同時期に開催されている。バロック、近代と、異なる時代を生きた2人の作品に共通するのは?

2つの時代から音楽に耳を傾けてみよう。林田直樹さんがレポート。

1963年埼玉県生まれ。慶應義塾大学文学部を卒業、音楽之友社で楽譜・書籍・月刊誌「音楽の友」「レコード芸術」の編集を経て独立。オペラ、バレエから現代音楽やクロスオーバ...

東京文化会館に足を運んだクラシック音楽ファンにとって、お隣の国立西洋美術館で「ルーベンス展―バロックの誕生」を開催しているのが何となく気になった、という人は多いのではないだろうか。

同じ上野公園の敷地内にある東京都美術館では、「ムンク展―共鳴する魂の叫び」を開催している。

一見無関係とも思えそうな、この2つの美術展を、思い切って並べて考えてみたい。

演劇的・オペラ的なルーベンスの絵画

ぺーテル・パウル・ルーベンス(1577-1640)が、バロックの誕生とかかわりのある重要な画家なのだとすれば、バロック音楽についても、何らかのヒントを与えてくれるのではないだろうか?

ルーベンスは、主にアントウェルペンで活躍した、フランドル地方を代表する画家だが、8年間を過ごしたイタリアとの関係が強い。今回の展覧会も、イタリアから受けた影響に焦点を当てた内容となっている。

まずその事実で、私はアッと思った。

フランドルとイタリアだって?

それは音楽史においても、重要な関連性がある。

16世紀のローマで活躍したイタリアの教会音楽の大作曲家パレストリーナは、ジョスカン・デ・プレをはじめとするフランドル楽派の影響を受けている。

フランドル地方は、当時のヨーロッパ音楽界の指導的地位にあった。

ルーベンスはそこからイタリアにやってきたのだ。

しかも、ルーベンスはマントヴァの宮廷画家だった。

まったく同じ頃、つまり1600年代の初頭、作曲家クラウディオ・モンテヴェルディ(1567-1643)はマントヴァの宮廷作曲家だった。

ヴィンツェンツォ1世・ゴンザーガ公は、何というすごい人物だろう。

当時のヨーロッパ・バロック芸術のはじまりを代表する美術と音楽の巨匠を、同時に雇い入れていたのだから。

ルーベンスの絵から、モンテヴェルディの音楽を思わせるものは、感じられるだろうか?

私は、ひとつだけそれがあると思う。

演劇的、ということである。

ルーベンスの宗教画には、一人の主人公を複数の人物が囲んでいる、ある一瞬を描いたドラマティックなものが多い。

たとえば、2枚が展示されている《キリスト哀悼》。

どちらも十字架上で絶命したキリストの遺骸を棺に入れて埋葬しようとする人たちの悲しみに満ちた表情が胸を打つ。

それは、ある物語の凝縮された一場面として、これ以上ないくらいに雄弁な力を持っている。

モンテヴェルディがオペラ史のはじまりに位置する最重要作曲家であることを考えると、同じ時代を生きたルーベンスの絵が、演劇的な力を持っていることは、とても興味深いことだ。

ルーベンスの絵に出てくる人物たちの表情の激しさ、複雑に入り組んだ人物群像は、オペラ的といってもいい。

ミケランジェロや古代ローマの彫刻から多くを学んだというルーベンスの格調高く重厚な作風は、バロック後期の音楽の巨匠バッハを思わせる面もある。

ルーベンスの絵は、真・善・美が一致していた時代の、まっすぐな精神がある。

幼い娘クララや2人の赤ちゃんを描いたルーベンスの筆致には、暖かい愛情が宿っていることを、作品に接した誰しもが感じるであろう。

どっしりと安定した、正しく健康な人間精神のあり方が、そこにはある。

マーラーとほぼ同時代を生きたムンク

ここで目を、同じ上野公園でも東京都美術館で展示中のムンクに向けてみたい。

堂々とした人物たちを劇的な構図のなかで描いた正統派のルーベンスと比べると、ムンクの作風の何と病的で異常で、退廃的なことだろう。

あまりの違いに、めまいがするくらいだ。

ノルウェーに生まれ育った画家エドヴァルド・ムンク(1863-1944)は、ニーチェやドストエフスキーを愛読し、無神論者の作曲家フレデリック・ディーリアスと友人だったという。同郷の作曲家エドヴァルド・グリーグの劇音楽《ペール・ギュント》(イプセン原作)のポスターも描いている。

ムンクの生涯が、グスタフ・マーラーの生涯とほぼ時期的に重なっていることにも注目したい。有名な《叫び》は版画を除いて4点現存するが、最初のものは1893年。マーラーが第3交響曲を書いていた頃にあたる。最後のものは1910年。マーラーは第10交響曲を書いていた頃だ。

あの《叫び》に、第10交響曲のアダージョのクライマックスの不協和音――自分が叫んでいるのか、世界が叫んでいるのか、どちらとも取れるような、終末的な、あの奇怪な響き――を連想するのは、こじつけに過ぎるだろうか?

ムンクとマーラーとの間に直接の交流はなかったようだが、まったく無関係というわけでもない。

マーラーの妻アルマは、ムンクの《Summer Night on the Beach》を所有していた。

ナチスの時代の混乱で手放さざるを得なかったこの絵を、マーラーの孫マリーナが、2007年に取り戻している。

今回の展覧会では出品されていないが、ぜひチェックしておきたい事実である。

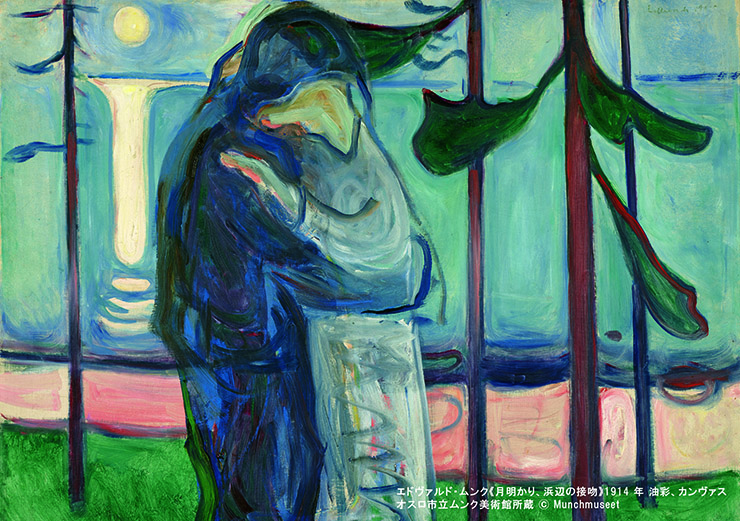

ムンクの絵は、空間がゆがんだり、人と人が溶け合ったりという幻想の持ち方が面白い。それは今回の展示でも一番楽しめる部分だ。

画家というだけにとどまらない、特殊な想像力の持ち主だったのではないだろうか。

描いている対象が何の変哲もないものでも、すごい絵を描く人が本当の画家という気がするが、ムンクの場合は描いている対象の幻想性そのものに価値がある。

一度でも作品を見ると、見る人にも世界観の変化をもたらすような、そういう力があるのがムンクの絵ではないだろうか。

《叫び》がそうだし、口づけしている一組の男女の顔が溶け合っている《月明り、浜辺の接吻》もそう。

今回の展示でもムンクの野外アトリエが紹介されていたけれど、真冬でも絵を半ば野ざらしで描くというのも面白い。吹きさらしに作品を放置して傷めつけてもいいから、剥き出しにする直接性が、彼の嗜好なのだろう。

それは、音楽的に考えても、とても興味深い行為なのではないだろうか。

ルーベンスとムンク。どちらも音楽にも必ずヒントを与えてくれる画家である。

会期 2018年10月16日(火)~2019年1月20日(日)

開館時間 9:30~17:30/毎週金・土曜日:9:30~20:00 ※入館は閉館の30分前まで

会場 国立西洋美術館

休館日 月曜日(ただし1月14日は開館)、1月15日(火)

観覧料 当日:一般1,600円、大学生1,200円、高校生800円

前売/団体:一般1,400円、大学生1,000円、高校生600円

- 会期 2018年10月27日(土)~2019年1月20日(日)

9:30~17:30 ※入室は閉室の30分前まで

会場 東京都美術館

休室日 月曜日、1月15日(火) ※ただし、1月14日(月・祝)は開室

夜間開室 金曜日(9:30~20:oo) ※入室は閉室の30分前まで

観覧料 当日券 一般 1,600円/大学生・専門学校生 1,300円/高校生 800円/65歳以上 1,000円

問い合わせ 03-5777-8600(ハローダイヤル)

関連する記事

ランキング

- Daily

- Monthly

関連する記事

ランキング

- Daily

- Monthly

新着記事Latest