これは愛の宣言であり、ひとつの旅路である——作曲家サーリアホ、指揮者マオ・タカス、演出家バリエールが語る、オペラ《Only the Sound Remains -余韻-》日本初演

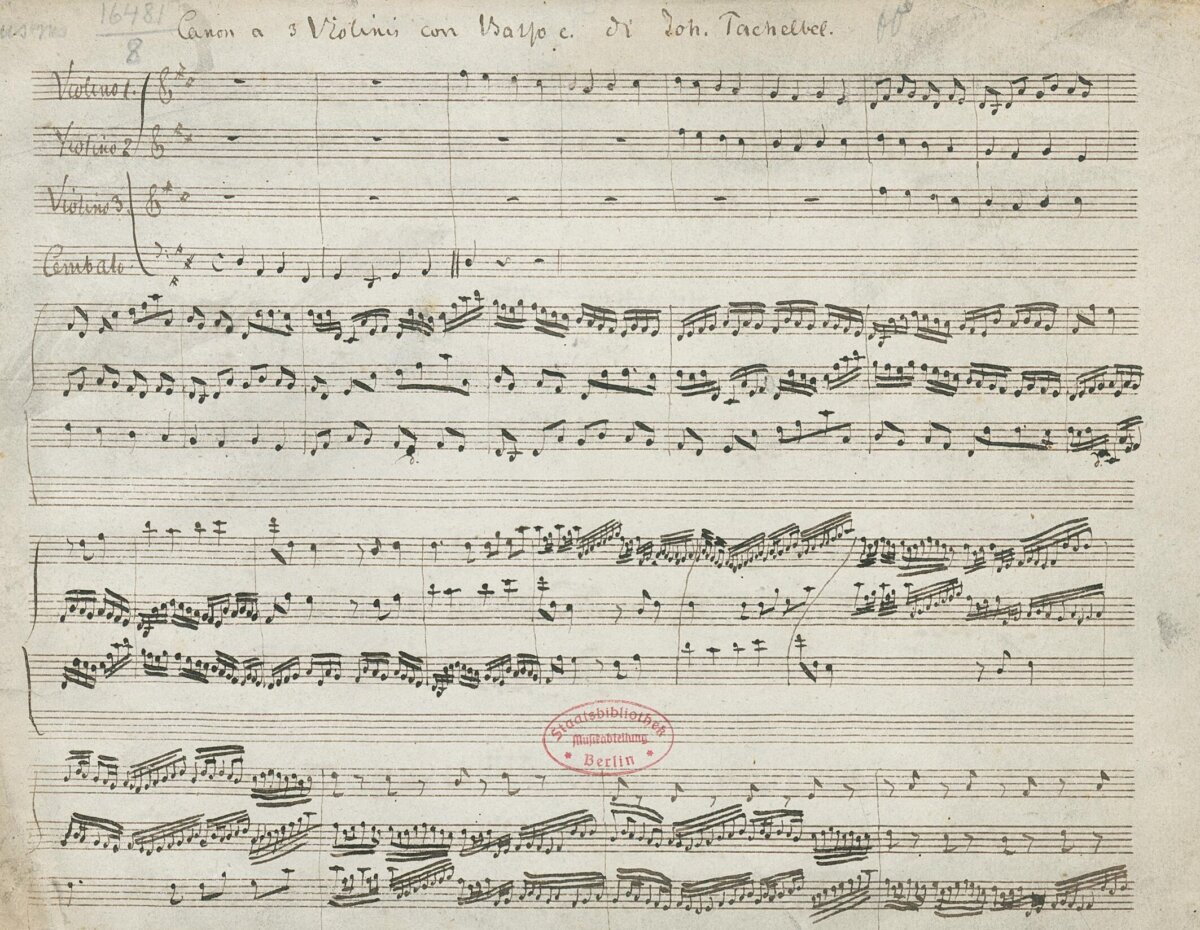

世界が注目するフィンランド出身の人気作曲家カイヤ・サーリアホが、2つの能「経正」「羽衣」を原作とした待望のオペラ《Only the Sound Remains -余韻-》新制作版の日本初演(6月6日/東京文化会館)がいよいよ迫ってきた。

今回の取材は、サーリアホからの提案で、指揮者クレマン・マオ・タカスと演出家アレクシ・バリエールを交えて3人のディスカッション形式でおこないたいとのことで実現した。サーリアホは故郷のヘルシンキに滞在中で、都内のホテルで待機中だった2人とともに、ヘルシンキと東京を結んでのリモート取材であった。

1963年埼玉県生まれ。慶應義塾大学文学部を卒業、音楽之友社で楽譜・書籍・月刊誌「音楽の友」「レコード芸術」の編集を経て独立。オペラ、バレエから現代音楽やクロスオーバ...

6月6日、私たちは文明伝播の目撃者になる

——劇場は、博物館とは違い、今この世界で起きていることとダイナミックに通じ合うライブな場所であり、日頃は見えない真実に出会える特別な場所です。新型コロナウィルスで世界がまったく変わってしまった現在、このオペラも、作品が初演された2016年とは違って、新しい意味を持つと思われますか?

サーリアホ 今回のコロナは大きな影響で、1年以上にわたって世界中の人々の生活を根底から変えました。人生そのものをも変えるような勢いです。長い間ライブ・パフォーマンスができなくなり、それらが非常に恋しくなっただけでなく、その意味を再認識したというのが今回の事態だと思います。

今回の新制作初演を東京で迎えられるということで、新たなビジョンが作品に加わるのではないかと期待しています。今までを生きてきた私のような人間とは違う、まったく異なる生活が待っている次の若い世代の人々やアーティストの見方がそこに足されるからだと思います。

アレクシ(バリエール)やクレマン(マオ・タカス)は、すでに日本に入って隔離を経験しています。もう日本にいるのに、他者とはまったく接触ができず、同じ建物にいるのに触れ合うこともできない。私自身はまだフィンランドにいて、もう少し後から日本に入ることになりますが、実際そこにいるべきなのに、すぐに動くことができない。これまでは、通常考えられなかったような状況に置かれているのです。

それだけに、今回の上演は重要です。日本の文化が私は大好きで、そこからインスパイアされて作られたこの作品が、東京で初演を迎えるのは大きな意味を持ちますし、豊かで奥深いパフォーマンスを期待していただけると思います。

バリエール まず、今回のオペラの元となった、1960年代にエズラ・パウンド(1885-1972 米国出身の詩人・音楽家・批評家で、20世紀前半のモダニズム文化の中心人物)が、第一次世界大戦の頃に書いた一冊の本のことをお話しさせてください。それは、かつてアーネスト・フェノロサ(1853-1908 日本美術を世界に紹介した)が残した能の謡曲15作の英訳の改訂・編作です。

彼はこれを——100年前にも今の時代にも通じることなのですが——混沌とした時代にあってこそ、世界に発信するべきものだと考えていたのです。

つまり、ある世界的な危機のなかで、今までとはまったく違う形で芸術を提示することの重要性です。能を固定化したジャンルとして括るのではなく、ひとつの普遍的芸術として捉えた。そこには、人と人との距離感や破局や哀しみ、そこに培われてきた歴史について、あらゆるものが集約的に描かれているのです。

次の時代のリズムへと進むためには——既存のものの継続とはまた少し違うものが必要です。危機的状況下でいろいろなものが失われたなかで、次の形へ進んでいかなければならない。そこに、この能の果たした役割がある。

当時日本では、能は国の保護をまったく受けていなかった。そして経済の影響をもろに受けて、瀕死の状態にあった。

経済は、どの時代も常に、芸術に大きな影響を与えます。そして、その経済が今も世界で厳しい状況にあるなかで、東京文化会館がこれは大切なのだ、これはないがしろにしてはいけない、ということを発信するのは極めて大きな価値があります。かつて第一次世界大戦やスペイン風邪の中で、こういった能の訳書が必要とされたことが出発点であり、今再びパンデミックだからこそ、私もここから出発したいと思ったのです。

マオ・タカス 指揮者としての私の役割は、すべてのものをひとつにまとめていくことです。スコアと歌詞、そして音楽があり、それらを全部マッチさせて、ひとつの総合体として、今この時代を生きている人々に、お届けする。

こう考えても面白いと思うんです——フェノロサからエズラ・パウンドに行き、エズラ・パウンドからバリエールの手に渡り、それがサーリアホの手によって作曲された。そして、日本で今回初演を迎える。つまり、人の手から手へと伝わり、それがどう組み合わさって、どういう形で変化を遂げていくかという、この世紀を超える旅路をみなさんに知っていただきたいのです。

私たちにとって能がかなり昔から伝わってきたものであるように、この作品が将来どういう形で残っていくのか。未来を予言することはできませんが、そういった形で皆さんのもとに届けることができて、これは人間の文明の伝わっていく様子の目撃者になっていただくことなのだと思います。

チェコで数多くの演出を手掛け、国際的に活躍。カイヤ・サーリアホ作曲の《シモーヌの受難》(2013年初演)の演出で注目を浴びる。

カイヤ・サーリアホ作品のスペシャリストとして、《シモーヌの受難》のチェンバーオペラバージョンの世界初演を行うなど、サーリアホの多くの作品を指揮している。

©️Vasco Pretobranco

日本の文化を昇華させて

——コロナ以前は、東京はヨーロッパの音楽に関しては一大消費地だったと思います。とにかくヨーロッパの素晴らしいものを輸入して消費する、そういう一方通行的な状況がありました。しかし今回の作品は、ヨーロッパ人が自発的に日本に目を向けることの集積で成立したという点に大きな意味がありますね。

改めておうかがいしたいのですが、みなさんが日本の文化から何を受け取り、影響されたのか。ご自身の芸術にどう反映されているのか。それぞれのお立場からお話しいただけますか?

サーリアホ 前回の取材でお話ししましたように、私は日本の文化が大好きなのです。特に、桂離宮などの日本の庭園から強い感銘を受けました。先頃もフィンランドの博物館で音楽に関連する展示があり、そこで私は日本の庭園で見た光景——たとえば、壁のいろいろな材質の変化、光と影のコントラスト、木々の影の象徴性——をメタファー的に用いました。

私自身がそういった庭を実際に日本で見たのは28年程前ですが、その折にはとても長く滞在することができ、印象豊かで、強くいつまでも私の心に残っているのです。

それから長い時間が過ぎました。私はいつもドラマトゥルギーをしっかりプランしてから作曲に入っていくのですが、ドラマトゥルギーをつくるにしても、その前提となる体験が消化されて自身の中である形をとるようになっていくためには時間もかかるものです。もちろん個人差はあると思いますが。

能はアイデンティティが非常に強く、その独特の衣装、お面、そういったものすべてをそのまま取り入れようとは思いません。私がみなさんの文化、たとえば能のことを、どれほど深く純粋に熟知しているかというと、そうとは言えないでしょう。けれども、そこで語られたこと、その物語性は、いつまでも私のなかに残りました。

それを実際に私の中の形で表わそうと思ううちに、小規模なアンサンブルの中でひとつのアイディアとして現れたのが、カンテレ(フィンランドの古い民族楽器で、箏と同種に属する)を使用するということです。あとは打楽器。それは決して日本風にしようと思ってしたものではありません。ヒントは得ているかもしれませんが、日本の真似をして作ろうとは微塵も思っていませんでした。

バリエール そう、私たちはフェイク・ジャパニーズ、「日本もどき」のような作品をつくる気はまったくありません。タイトルやテキストから誤解されがちなのですが、これは影響からの模倣や再現ではなく、完全に作曲家としてのサーリアホの創造性によってつくられているものです。尺八などの日本の古い楽器からインスピレーションを受けることがあっても、それは結果として日本風のものを再現しません。素材から影響を受けても、自分のバイアス、自分の中での形に、それが音楽として現れるのです。

極端に言うなら、たまたま彼女を刺激したのが日本だったのかもしれません。今回の能にしても、第1部と第2部のふたつの物語が展開されます。それは、亡くなった兵士の亡霊と、天女のような美しい存在。暗い闇の世界と、明るい春の世界の対比です。この発想は、実は日本の文化独特のものではなく、国を超えてどこにでもある根源的なものです。

異なる文化が対話を交わすということは、単なる仲良しで終わるのでなく、対立をも引き起こすことです。互いを提示したあと、そこからぶつかり、日本とヨーロッパの文化の衝突があっていいのだと思います。その対立から新たな解釈が生まれてくる。

今回の上演では、ダンサーの森山開次さんもとても大きな役割を果たします。日本人としてのアイデンティティを持っている彼が見たこの作品と、それがどうやってひとつになっていくのか。そこでは、同意できない部分というのもまた美を生み出すと私は思っています。衝突が単純にポジティブだとも安易に言いたくないです。無理やり相容れるのではなく、相容れないものから生まれる美もあるのです。

静謐な佇まい、しなやかながら直線的で空間を切り裂くようなダンス、能など和のモチーフを題材とした独自の作品世界で注目を集め、2005年ニューヨークにて発表のソロダンス「KATANA」でニューヨークタイムズ紙に「驚異のダンサーによる驚くべきダンス」と評される。

©️石塚定人

マオ・タカス 私は日本に来ることが夢でした。日本は多くのインスピレーションを与えてくれますし、フランスではドビュッシーの音楽を演奏するときには、いつも日本への想いを馳せながら……そして浮世絵や日本の詩、絵画、音楽、食べ物に至るまで常に興味を持ってきました。

ヨーロッパ人にとって、日本の文化はある意味、夢の世界です。必ずしも正確な知識や複雑な中に分け入ったものに基づくものではない。どこか遠い、素敵、カッコイイと思うようなものなのです。

しかし、その日本のなかにある真実のひとつが、コントラストのはっきりした、繊細さから激烈さまですべてを持った世界だと思います。今回はダンサーの森山さんがたとえば素早い動きをする、これは能のテンポから見るとかなりコントラストのあるものになるでしょう。

サーリアホの音楽では、静寂と沈黙の感覚が大事です。音楽とは何か。沈黙も音楽なのではないか。音がどう音楽に変わるのか。いろいろな音が周囲にあっても、それがどの時点で音楽になりうるのか。美しい音色が音楽に変わるその瞬間、これはどういう意味があるのか。

8年前、私はマーラーの《亡き子をしのぶ歌》をやったときに演出を付けました。前半はヨーロッパ的解釈で非常にリアリズム的な解釈をやり、後半は能風の振付をつけた踊りをやったのです。それは、完全な日本のものではないですが、日本からインスピレーションを受けて、それを自分のなかで形に変えたものです。ヨーロッパ人には日本風に感じられると思うのですが、それはあくまで自分の芸術の形として結実させたものです。その経験は今回の上演においても、僕にとって大きな助けであり、裏付けとなると思っています。

サーリアホ 「Loving music, Loving silence」(音楽を愛し、静寂を愛する)ということ、そしてそのなかに息吹を感じるということですね。それは私の音楽においても重要なことです。

二人と話していて改めて感じたのは、今回の作品は、私の、音楽に対する強い“愛の宣言”ではないかということです。繊細な側面、そして音楽が脈打つところ、素晴らしい文体……パウンドは全然日本のことを知らないのにフェノロサに深い感銘を受けて、この本を書き上げました。その本を通して、私たちもひとつの旅路をたどったのです。このことを、二人の話を聞いていて思い出していました。

私がこの作品を作曲したときの気持ちを、今、指揮者であるマオ・タカスと演出家であるバリエールが、私に再び思い出させてくれました。どうもありがとう。

日本から強いインスピレーションを受けながらも、決して模倣や再現ではなく、深い熟成と思考を経て、まったく新たなクリエイションをおこなうということ。遥かな過去とのつながりを強く感じながら、さまざまな文化を横断する旅路の道程のように作品を考えること——。

今回の《Only the Sound Remains -余韻-》新制作版の東京初演において、それはもっとも大切なポイントだろう。

次の予定があったサーリアホが退席したあとも、指揮者マオ・タカスと演出家バリエールに少し残っていただき、補足的な話をうかがうことができた。サーリアホの音楽の特徴について質問すると、こんな答えが返ってきた。

「これまで、ある意味、オペラの伝統から逸脱しないような作品を彼女は作ってきました。ワーグナー、ドビュッシー、アルバン・ベルクのような、複雑で繊細で正確無比な作品というのも彼女の作品の特徴のひとつなのです。

ところが今回のオペラは少し違う。非常に小規模でデリケートな音の響きの質を作っている。そこでは、ふたつの声がふたつの違う手法をとって表現されているのです。

まずひとつがカウンターテナー、これは死者の声で、常にライブ・エレクトロニクスと共に歌われる。ちょっと遅れたエコーを与えるような感じです。もうひとつのバリトンは自然な声で、クリアでセリフもはっきりとして行動も伴う。カウンターテナーが幽霊のような存在であるのに対して、バリトンは現実的な自然界の存在なのです。こういったふたつの声を異なる形で使うことで、新たな効果をもたらしているというのが、今回のオペラの特徴です」(マオ・タカス)

「能というファンタジーを2人の歌手が歌うだけでなく、もうひとつ大事なのは、合唱も4人という能のサイズになっていることです。実はサーリアホの以前の作品《シモーヌの受難》を2013年に再演した際に、私たちもスタッフとして参加したのですが、合唱を最小限の数に減らすことを提案して、それがうまくいった。彼女もそれを大変気に入っていたのです。実際、そこからインスピレーションを得て、今回のような非常に人数の少ない、合唱も4人といったオペラに行き着いたのだと思います。

能の謡(うたい)のような手段を使うことによって、すべてを削ぎ落とした、ドラマの核心に迫っていく見事な芸術形態になっています。日本の出演者に多くを学びながら、私たちの好きな言葉“侘びさび”を少しでも目指していきたいですね。そして、死そのものも演出することは、今回の東京での上演の肝になることでしょう」(バリエール)

バリエールはサーリアホの実子でもあるが、話していてもそのインテリジェンスは大変なもので、新進気鋭の演出家として、今彼がヨーロッパで注目されているのも当然という印象であった。また、マオ・タカスもサーリアホの音楽の最大の理解者として、バリエールとともに、サーリアホの創作活動に深くかかわっていることが実感された。

最後に、小さなエピソードをひとつ。

今回の取材で、少し打ち解けた雰囲気のなか、サーリアホはリモートの画面越しに手元にあるマグカップを笑顔で見せてくれた。それはフィンランドで生まれた日本でも人気アニメ「ムーミン」の中の登場キャラクターの一人、モランの絵柄だった。

モランは、ムーミン谷の住人達から恐れられている、すべてを凍りつかせてしまう巨大な女の魔物である。ぼろぼろのスカートを引きずりながら怖ろしい声で歌い、夜の狩をするというモランは、明るいものや温かいものに引き付けられる傾向があり、本来は優しい心の持ち主だというエピソードもある。

人々から恐れられる音楽好きの魔女で、本当は心が優しい——作曲家サーリアホのイメージとどこか重なるような気がして、とても微笑ましい一瞬であった。

林田直樹

日時: 2021年6月6日(日)15:00開演

会場: 東京文化会館 大ホール

作曲: カイヤ・サーリアホ

原作: 第1部 能「経正」/第2部 能「羽衣」

台本: エズラ・パウンド、アーネスト・フェノロサ

指揮: クレマン・マオ・タカス

演出・美術・衣装・映像: アレクシ・バリエール

振付: 森山開次

美術・照明・衣裳: エティエンヌ・エクスブライア

音響: クリストフ・レブレトン

出演:

第1部 Always Strong

経正:ミハウ・スワヴェツキ(カウンターテナー)

行慶:ブライアン・マリー(バス・バリトン)

ダンス: 森山開次

第2部 Feather Mantle

天女: ミハウ・スワヴェツキ

白龍:ブライアン・マリー

ダンス:森山開次

管弦楽: 東京文化会館チェンバーオーケストラ

コーラス: 新国立劇場合唱団

詳しくはこちら

https://www.t-bunka.jp/stage/9159/

日時: 2021年6月1日(火)18:30開演

会場: 東京文化会館 小ホール

第1部 サーリアホ作品を熟知した奏者によるフルートとカンテレ(フィンランドの伝統楽器)のコンサート

出演:

カミラ・ホイテンガ(フルート)

エイヤ・カンカーンランタ(カンテレ)

プログラム:

サーリアホ:ドルチェ・トルメント(ピッコロソロ)

サーリアホ:ライト・スティル・アンド・ムービング(フルート、カンテレ)他

第2部 オペラ「Only the Sound Remains」についての解説

出演:

カイヤ・サーリアホ(作曲家)

クレマン・マオ・タカス(指揮者)

アレクシ・バリエール(演出家)

カミラ・ホイテンガ(フルート)

司会進行:柴辻純子

詳しくはこちら

関連する記事

-

インタビュー国民楽派の進化系!? 伝統音楽とクラシックを武器にポップ・ミュージックを作り出す...

-

インタビュー眠りを誘う究極の癒し! アイヌに伝わる楽器トンコリを体験!

-

インタビュー7種類のサンバ楽器を体験! リオのカーニバルに参加した奏者が語る、熱狂のサンバ

ランキング

- Daily

- Monthly

関連する記事

ランキング

- Daily

- Monthly

新着記事Latest