クルト・ヴァイルの魅力~《三文オペラ》だけではない! ミュージカル作品を楽しもう

音楽の観点からミュージカルの魅力に迫る連載「音楽ファンのためのミュージカル教室」。

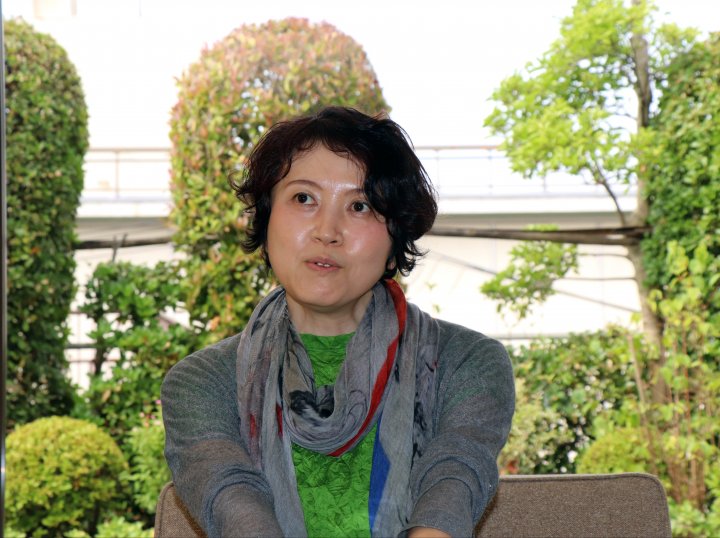

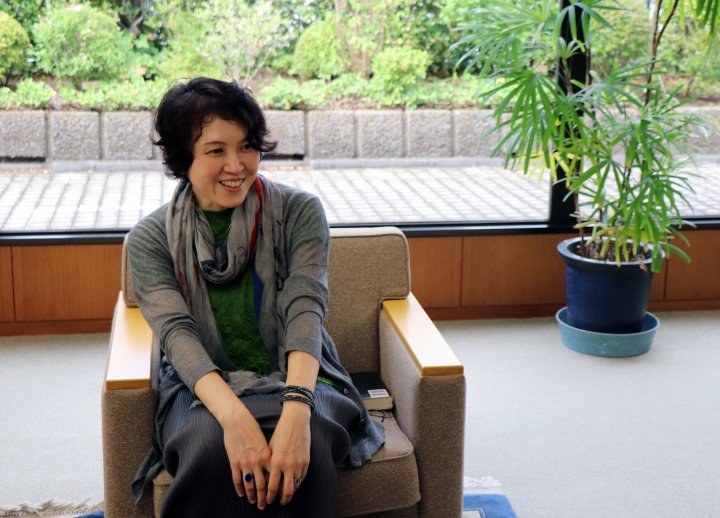

第27回は、クルト・ヴァイルの魅力に迫るべく、研究者の大田美佐子さんにインタビュー! ヴァイルの作品における言葉と音楽の繊細な関係性、歴史的背景とアメリカ移住、ブロードウェイでの活躍の理由など、さまざまな面からお話しいただきました。

1964年京都市生まれ。1987年、慶應義塾大学経済学部卒業。1990年から音楽に関する執筆活動を行う。著書に、小澤征爾の評伝である「音楽の旅人 -ある日本人指揮者の...

クルト・ヴァイル(ワイル)は、《三文オペラ》(1928)の作曲家として知られているが、ユダヤ人ゆえにナチス・ドイツから逃れ、フランス、イギリスを経て、1935年、アメリカに渡った。アメリカでは、ブロードウェイでミュージカルの創作に取り組んでいたが、1950年、50歳の若さで急逝した。

今春に500ページ近くに及ぶヴァイルの評伝『クルト・ヴァイルの世界—実験的オペラからミュージカルへ』(岩波書店)を上梓した大田美佐子さんに、ヴァイルの人生や彼のミュージカルについてきいた。

ヴァイルと出版社の往復書簡を読み解き、ヴァイルの声が聞こえてきた

——ヴァイルの作品との出会いから教えてください。

大田 姉(大田麻佐子)が、35年間ドイツ在住のピアニストで、1987年に結婚する姉を訪ねてミュンヘンに行ったとき、たぶん初めてヴァイルの作品を聴きました。

もともと、音楽と社会に関心があり、クラシック音楽の中でのエンタテインメント性や音楽の中の演劇性に興味がありました。でも東京藝大では器楽曲について勉強し、卒業論文ではヴァイルの器楽曲を研究したのです。学部の卒業演奏会でヴァイルの曲を歌ったのですが、そのとき聴いていただいた服部幸三先生に、演奏と研究の両方を続けたほうがいいよと言われました。

東京生まれ。東京藝術大学音楽学部楽理科で音楽学を、学習院大学大学院人文科学研究科でドイツ演劇を学ぶ。ウィーン大学音楽学研究所留学 (オーストリア政府奨学生) を経て,ウィーン大学人文学研究科博士課程修了(音楽学)。博士論文は「芸術の要請と 社会的効果 1930年代へと向かうクルト・ヴァイルの音楽劇」。専門は音楽学 (音楽文化史・音楽美学)。2003年より神戸大学に在職。2013-14年 ハーバード大学音楽学部客員研究員。新聞で舞台批評の分野でも活動。ヴァイル関係の近刊には「日本の《三文オペラ》試論(1) - 黎明期の三文熱をめぐって」(肥山紗智子との共著, 研究科紀要 2020)。2022年3月には、単著『クルト・ヴァイルの世界 - 実験的オペラからミュージカルへ』(岩波書店刊)を上梓した。

——その少し前(1990年)に、著書にも書かれている、黒テントの《三文オペラ》をご覧になったのですね。

大田 その黒テントの《三文オペラ》で自動ピアノを演奏されていた志村泉さんに歌を続けたいと相談して、こんにゃく座の佐山真知子さんを紹介していただき、佐山先生のレッスンにしばらく通いました。

研究の中でも、自分で演奏することで発見があります。ヴァイルは、同じ歌のフランス語版とドイツ語版で音楽をちょっと変えたりしています(例えば、「愛していないわ Je ne t’aime pas」と「あと、どのくらい Wie lange noch」)。実際に自分で演奏することで、ヴァイルの音楽と言葉との繊細な関係性がよくわかります。ヴァイルは、言葉の持っているリズムや音楽性に、音楽を寄り添わせたり、反発させたりしているのです。今でも、授業で演奏して、場をなごませたりしています(笑)。

ドイツ、ベルリン南東のデッサウに生まれ、20歳でベルリンでブゾーニのもと作曲の勉強を始める。1933年にパリへ、1935年にアメリカに移る。

——その後、ヴァイル研究にのめり込んでいかれたのですね。

大田 先輩の細川周平先生がヴァイルや異化について書かれた修士論文も一つのきっかけになりました。1993年に学習院大学の岩淵達治先生の門を叩いて、修士論文では、ブレヒト&ヴァイルのラジオ・カンタータ《リンドバーグの飛行》(1929)について研究しました。

そして、ウィーン大学に留学しました。ウィーンにはヴァイルの楽譜を出版していたウニヴェルザール社があり、ヴァイルとウニヴェルザール社との往復書簡1472通(1924年頃から1950年まで)の原本が遺されていて、3ケ月間、朝9時から夕方5時まで、毎日読むことができたのは、すごく幸せでした。そして博士論文を書きました。

大田 その後、2013年から14年の在外研修で、ハーヴァード大学に行く機会をもらって、キャロル・オジャ先生につきました。ヴァイルがアメリカで見た景色が感覚としてわかるようになり、それがこの『クルト・ヴァイルの世界』を書き始めることにつながりました。

ウィーンでヴァイルとウニヴェルザール社の往復書簡にあたっているとき、コピーも何もさせてくれなかったので、毎日、手で書き写しました。ヴァイルと編集者が戯曲みたいに話し合っているのが聞こえてきて、私の中にヴァイルの声が入って、そのあとアメリカでヴァイルの原史料にあたったときも、ヴァイルの声が聞こえていたのです。身体を使うことは、音楽を演奏するだけでなく、研究でも必要なことなのだとすごく感じましたね。

渡米は祖国との別れ、妻との会話も英語に

——ブレヒトと組んで《三文オペラ》や《マハゴニー市の興亡》などのオペラを書いていたヴァイルは、アメリカに亡命してから、ブロードウェイでミュージカルを書くようになりました。

大田 ヴァイルの場合、渡米は単なる移動ではありませんでした。彼は、ドイツ語とその音楽を大切にしてきたにもかかわらず、ドイツ語圏以外のところへ亡命しなければならなかったのです。

ヴァイルと(妻の)ロッテ・レーニャの書簡集は、前半はドイツ語、後半は英語になっています。レーニャとの手紙のやりとりがドイツ語から英語へと変わり、アメリカ国籍を取ったあと、二人でかわす言葉もすべて英語になりました。

ヴァイルは、ドイツ語への繊細な耳を持っていたので、彼の場合、ドイツ語から英語に変わることで、すごく痛みを伴ったと思います。と同時に、ドイツ語への絶望感もありました。

大田 1947年に、ヨーロッパに帰った際も、ドイツには寄らず、パレスチナの両親に会いに行きました。それほどにものすごく傷ついていたのだと思います。

自分なりに一番堪えた行が、この本のなかにあります。1955年にロッテ・レーニャが戦後初めてベルリンへ帰ったときのことを、ジャーナリストのホルスト・ケーグラーがレコードのライナー・ノーツに書いているのですが、それを読んだとき、私は言葉を失いました。

なんと重苦しい空気が流れたことだろう。ドイツ語はひとことも交わさなかった。レーニャは、私に分断されたベルリンを観るのは初めてだと話してくれた。すべてどこかに行ってしまい、破壊され、失われ、死んでしまった。彼女はとても落ち込んでいた。私たちがお互いに無言で感じていたのは、失われた時へのやり場のない望郷の念だった

『クルト・ヴァイルの世界』p. 414~415

大田 戦争で壊された終わりのない物語とはこういうことなのだと感じました。ヴァイルの遺したものとして、彼の作品を語るだけでなく、こういうことをこの本に書いておきたいと思いました。ヴァイルが遺したものを受け取るために、これからも舞台を見続けたいと思いますし、作品に刻まれていることを、演じる者のレベルで、聴衆のレベルで、言葉にする者のレベルで、受け渡して、大切にしていきたいと思います。

人権的に寛容で先進的なブロードウェイを活躍の場に

——アメリカに渡ったブレヒトやアイスラーが戦後、東ドイツに帰って行ったのと比べて、ヴァイルは戦時中にアメリカのプロパガンダにも協力しました。

大田 ヴァイルはすごく思慮深い人なのです。ブレヒトやアイスラーは赤狩りの圧力がかけられたりしていましたが、ヴァイルは、アメリカの戦時情報局によるプロパガンダの音楽を作ることで、ある種、自分がアメリカ人であることを証明していたのだと思います。

それでも、アメリカの原爆に憤るヴァイルの言葉は、私の心に響きました。彼は、小さき者、庶民が戦争で傷つくことにものすごく敏感でした。

『ストリート・シーン』(1947)の作曲のために、ヴァイルは、ストリートでどういう音楽が演奏されているのか、ニューヨークの街角でサウンド・ハンティングもしました。普通の人々と目線を合わせる。だから、ヴァイルは、ブロードウェイのために作品を書いたのです。

また、『はるけき谷間に』(1948)は、アメリカ民謡を使ったアマチュアのためのフォーク・オペラです。各地の大学のホールなどを使って公演が行われ、ブロードウェイの作品とは全然違います。ヴァイルは、この作品で、アメリカの民謡をみんなで共有しようとしました。

『ストリート・シーン』、『はるけき谷間に』

——ヴァイルにとってのブロードウェイとは?

大田 ブロードウェイには、今も昔も人種のるつぼであるアメリカの多様性のエネルギーを感じます。公民権運動(1950年代~60年代)よりも前に(南アフリカのアパルトヘイトを主題とした)『星空に消えて』(1949)や(人種のるつぼであるニューヨークの下町を描く)『ストリート・シーン』ができたのも、ブロードウェイが人権的に寛容で先進的だったからです。当時は、メトロポリタン・オペラに比べて、ブロードウェイは実験的で面白かった。

1935年にアメリカに着いたヴァイルは、ブロードウェイでガーシュウィンの『ポーギーとベス』(注:キャストのほとんどがアフリカ系アメリカ人)を観たとき、ここでも創作ができると思いました。『ストリート・シーン』は『ポーギーとベス』へのヴァイルなりの返答なのです。

ミュージカルは、アメリカの人たちが自分のものとして考えている(自分の音楽として感じている)舞台であり、ヴァイルはそこでアメリカの人たちに伝わる作品を書くという覚悟をしたのです。特に最後の4つの作品(『ストリート・シーン』『はるけき谷間に』『ラブ・ライフ』『星空に消えて』)にはその覚悟がにじみでているように思います。

大田 原田慶太楼さんもこの連載のインタビューでおっしゃっていましたが、今を表現するのがミュージカルです。ヴァイルにとっても、その当時の今を表現するのが重要でした。

ヴァイルが、オペラではなく、エンタテインメントな作品を作ったのは、《三文オペラ》での経験からきています。彼は、《三文オペラ》の成功で、オペラとは無縁の人たちにも確実に自分の音楽が届いているという実感を持ちました。日本でも、「マック・ザ・ナイフ」(《三文オペラ》のなかでもっとも有名な歌)はジャニーズ、美空ひばり、沢田研二らによって歌われてきましたよね。ドイツでの《三文オペラ》の成功があったから、アメリカでも人々の心をつかめるという自信があったのだろうと思います。

アメリカ時代のヴァイルは、ドイツでの《三文オペラ》や教育劇などの引き出しがたくさんあり、成熟していました。だから、アメリカで実験することができたのです。

「マック・ザ・ナイフ」の原曲、ジャズアレンジ、美空ひばり「匕首マック」

最愛のヴァイル作品たち

——ヴァイルのミュージカルの中で一番おススメの作品は何ですか?

大田 今日本で一番上演してほしい作品は『ジョニー・ジョンソン』(1936)ですね。ヴァイルがアメリカに渡って最初に作ったミュージカルです。アンチヒーロー的な反戦ミュージカルで、ジョニーは、精神を病んでしまい、戦地に行っている間に恋人も離れていき、最後は、おもちゃの行商人になって、子どもたちにおもちゃを売りながら、歌を通して、平和を訴えます。

『ジョニー・ジョンソン』

大田 『ジョニー・ジョンソン』は、アメリカ人のためだけに書いたというより、普遍的で、建設的で、アイロニーがあり、異化効果も巧妙に取り入れた作品になっています。ドイツでやりたかったことの続きという感じがして、ブレヒト&ヴァイルの作品が好きな人も気に入ると思います。

なかでも、「ジョニーの歌」は、ユーモア、平和主義など、ジョニーのキャラクターを表しています。一番最後にフル・コーラスで歌われる平和主義のメッセージが私にとても響いたので、この本でも訳しました。

信念と希望を失わずに、人類を信じよう。

命ある限り、努力をして、もっと良い道をみつけよう。

でこぼこ道でも長旅に疲れても、僕の歌に耳を傾けてくれる。

そんな人ならどの国の人だって構わない。さあ、みんなに会いに行こう

『クルト・ヴァイルの世界』p. 305

『闇の中の女(レディ・イン・ザ・ダーク)』(1941)は、名曲揃いのヒット・ミュージカルで、とてもよくできている作品です。バーンスタインはこの作品に関して「ドイツで修行した成果のすべてをブロードウェイに注ぎ込んだ」と評しています。

「マイ・シップ(私のおふね)」という歌がずっと頭の中に流れている謎を解いていきます。音楽がドラマの中心にあり、音楽がきれいなだけではなく、感情を乗せるだけの役割でもなく、音楽がなかったら成り立たない舞台。そういうインテグレーションが楽しめる作品です。

『闇の中の女(レディ・イン・ザ・ダーク)』

——では、ヴァイルのミュージカルの中でお好きな1曲は?

大田 「サガ・オブ・ジェニー」(『闇の中の女』より)が好きですね。「ジェニーの冒険物語」といって、彼女の3歳から75歳までをうたう歌。淡々と、押しつけがましい感情の吐露がない、叙事的なソング。ユーモアもある。歌の立ち位置がクールだと思います。

「サガ・オブ・ジェニー」

『Lost in the Stars - Music of Kurt Weill』

『Music for Johnny Johnson』

『Tryout: A Series Of Private Rehearsal Recordings』

大田 「スピーク・ロウ」(『ワン・タッチ・オブ・ヴィーナス』より)もすごく好きですね。ヴァイルが弾き歌いしている録音があります。そのCDは、リハーサルを録音したもので、アイラ・ガーシュウィン(注:ジョージ・ガーシュウィンの兄、「サガ・オブ・ジェニー」や「マイ・シップ」の作詞を手掛ける)と歌っている曲もあります。

ヴァイルの弾き語りによる「スピーク・ロウ」

大田 アメリカで初めて出会った作品がジョージの『ポーギーとベス』であり、『闇の中の女』で作詞を手掛けたのがアイラであり、ガーシュウィン兄弟との出会いは運命的でした。ガーシュウィン兄弟は亡命したヴァイルに勇気を与えたのです。

——ありがとうございました。

関連する記事

ランキング

- Daily

- Monthly

関連する記事

ランキング

- Daily

- Monthly

新着記事Latest