「奏でよ、そして闘え」 未来を切り拓く相馬子どもオーケストラ&コーラス

南米・ベネズエラで始まった「エル・システマ」は、貧困や暴力から音楽で子どもたちを救う社会政策プログラムだ。日本版エル・システマは、東日本大震災の復興支援活動として始まった。震災から7年経った2018年3月、エル・システマジャパンの活動を取材するために相馬を訪れると、復興支援という枠組みを超えた可能性が見えてきた。エル・システマは日本の社会にどのような変革をもたらすのだろうか。

ONTOMO編集部員/ライター。高校卒業後渡米。ニューヨーク市立大学ブルックリン校音楽院卒。趣味は爆音音楽鑑賞と読書(SFと翻訳ものとノンフィクションが好物)。音楽は...

被災地の現在——もう7年か、まだ7年か

「第4回エル・システマ子ども音楽祭in 相馬」の2日目を取材すべく、前日3月17日の夕刻、仙台から一路相馬へと向かった。

沿岸を走る常磐線の車内から外を見ると、海側は更地だった。時折、重機の一団が整地作業をしている程度で、人の活動は見られない。

はじめて被災地を訪れた筆者は、津波がすべてを押し流してしまう以前の姿を知らない。

何を以てして“復興”というのか、今後この更地の上に町が再建されることはあるのか。皆目見当がつかなかった。

未曾有の震災が起きてからもう7年か、それともまだ7年か。

7年あれば当時の小学生は中学生になっている。被災地の子どもたちは、かけがえのない子ども時代を混乱のうちに過ごした。

福島県相馬市も甚大な被害を受け、コミュニティはバラバラになった。子どもたちを元気づけるために何かしなければ……と大人たちが焦り始めていた頃、相馬でエル・システマを立ち上げようという話がもたらされた。(その経緯についてお話いただいた菊川譲さんのインタビューはこちら)

活動も6年目に入り、エル・システマジャパンの関係者が予想だにしなかったことが起きている。音楽が3世代を結びつけ、コミュニティの再創造が起こっているのだ。

家庭という単位の縮小に伴って世代間の交流が減少し、コミュニティの「他人化」が進むいま、エル・システマは現代日本社会を照らす光になり得るのではないか。

関係者へのインタビュー、音楽祭のレポートと、2回に渡って可能性を探っていく。

「10年後にびっくりする」次々と国境を越えていく子どもたち

3月18日、「子ども音楽祭 in 相馬」2日目。

震災後新しくできた立派な市民会館に、楽器ケースを背負った子どもたちが続々と集まってくる。あと数時間もすれば駐車場はいっぱいになり、音楽祭が幕を開ける。

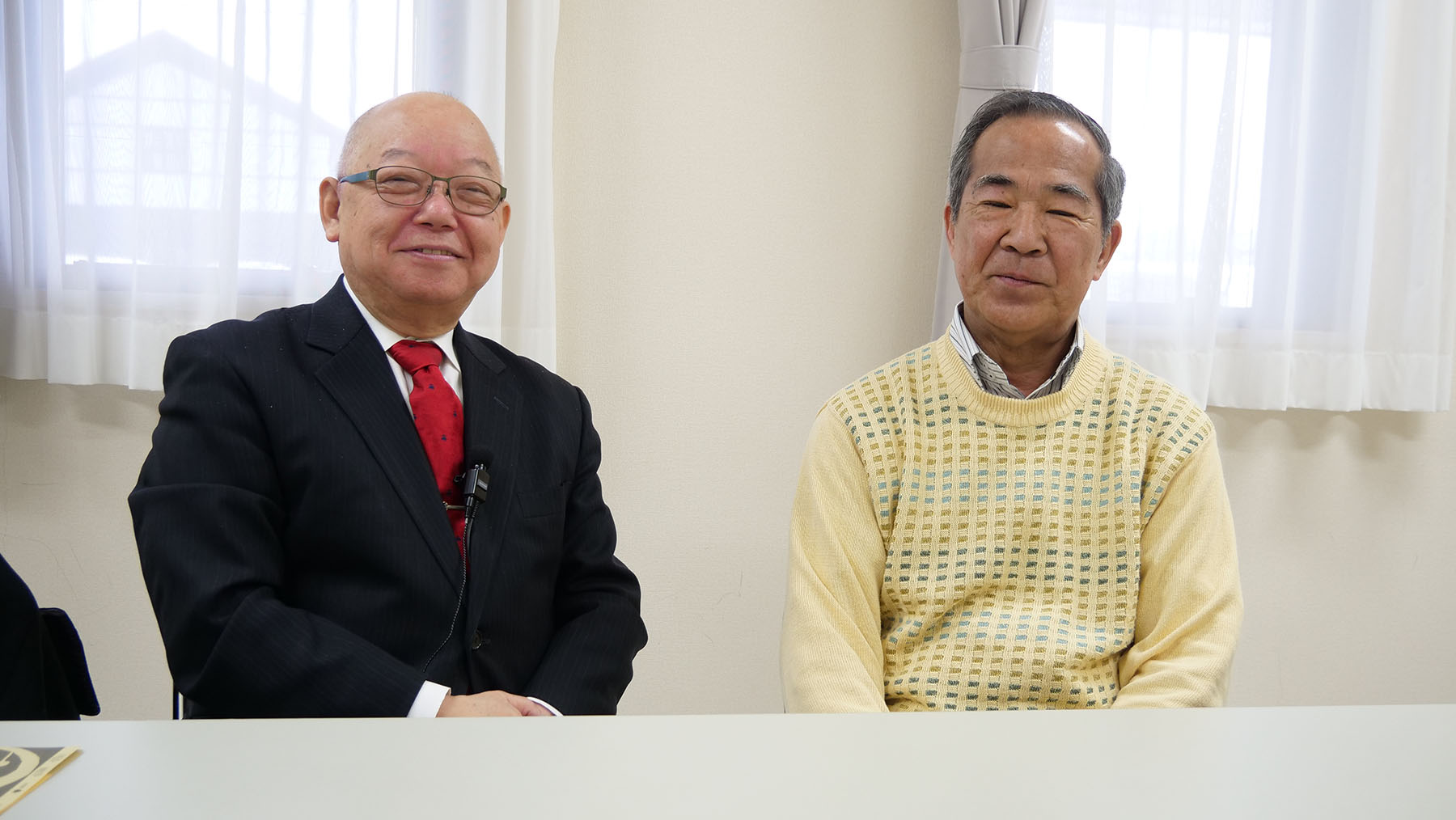

まずお話を伺ったのは、管楽器指導者であり音楽祭の実行委員長も務める岡崎明義さんと、弦楽器指導を担当している橋本顕一さんだ。

岡崎さんは相馬出身。尚美学園大学芸術情報学部音楽表現学科の教授を勤め上げ、定年を機にエル・システマの指導者を引き受けた。橋本さんは、読売日本交響楽団でヴィオラ奏者として第一線を走ってきた、いわゆる“オケマン”。やはり退職を機に、岡崎さんに誘われて相馬にやってきた。

子どもたちをサポートできる手厚い人材が相馬には揃っていた。

とにかく子どもの成長の早さに驚いている、とお2人は口を揃える。

コンクール主体になりがちな部活動と違って、エル・システマは勝ち負けにこだわる必要がないため、のびのびと音楽を楽しめる。子どもにとっては、「楽しい」ことが一番の原動力だろう。あり余るエネルギーで、大人が容易にはできなかったことをどんどん成し遂げていく。

震災の1年後にエル・システマジャパン設立され、その3年後にはサントリーホールのステージに立ち、グスターボ・ドゥダメル指揮の下、ロサンジェルスの子どもたちと共演した。

*

岡崎:いきなりサントリーでしょ。いきなりドゥダメルでしょ。子どもたちはね、どんなに凄いのかわからないで、凄いのは「広いなあ」っていうだけ。「ここにいっぱいになるんですか」って中学生の男の子が言っていた。ところが満席だったでしょ。終わったら「東京って凄いですね」って。

子どもたちがびっくりするのは10年後だと思う。僕ら60歳過ぎてはじめてびっくりしてるけどね、こんなことできていいのかと(笑)。

だからそういう意味では、エル・システマって相馬でやっているけれども……

——国境を越える力がありますよね。

日米エル・システマ共同企画「ドゥダメルと子どもたち」

2016年には、代表メンバーでドイツ公演ツアーも行なった。

橋本:この間ベルリンに行ったとき、3挺もらってきたよね、ヴィオラを。

岡崎:ヴィオラでとても熱心な子がいてね。時差ボケで行った次の日のリハーサルで、みんなはまだボケてるから、休憩があったら寝たいって感じなの。僕はその後に自分の本番があったので、部屋を借りてさらってたんですよ。そうしたらその子だけ「練習したい」っていうの。みんな寝てるんだ。でも私は練習したい。そういう熱心な子でね。

その子は大きさの関係で日本から楽器を持っていけなかったのよ。ヴィオラはみんな現地の方からお借りしていた。「どうなの」って訊いたら、「この楽器いいの。凄くいい音がするの」って。その楽器を貸してくれた現地のドイツ人のお医者さんがね、「そんないいのか。じゃあ、それあげなきゃいけないな。他の子たちのもあげなきゃいけないな」って、結局、後日に3挺送ってもらったんです。彼女の意欲がなかったらそれはなかった。3挺もいい楽器を。

橋本:普通はもらえないよね。

岡崎:もらえないよ!

(一同笑)

ただ楽器を演奏できるだけではなく、音楽を媒介にして世界と交流をもてることも、エル・システマの魅力の一つだ。これからの国際社会を担っていく子どもたちに相応しい活動といえる。

子どもたちが越えていくのは国境だけではない。核家族化が進む日本で、音楽は世代の壁を越えたコミュニケーションを生み出している。

相馬はもともと弦楽器の演奏が盛んだった。相馬の中村第一小学校は、昭和36年に全日本器楽合奏コンクールで日本一に輝いている。今の子どもたちの祖父母にあたる世代だ。エル・システマの活動をきっかけに祖父母も同級生であったことが判明し、新たなつながりが生まれていく、ということも起きているのだ。

「過去を引きずっては駄目なんですよ。前を向かないといけない。我々は音を前へ出すわけですから」

——震災復興のための活動という見られ方が一般的かと思いますが、子どもの未来のための活動でもあると感じています。子どもたちのポジティブな変化を実感することはありますか?

岡崎:それは子どもたちに聞いたほうがいいかも。

橋本:我々はね、わかんないですよね。

岡崎:どういう環境でここに来てるのか、身内に亡くなった人がいるのか、家が流れちゃってる人がいるのか。

当時は放射線の問題があったから、室内でやるしかなかったの。どこのクラブも体育館の中でしかできないんですよね。そんなような(放射能が危ないという)噂がされていたときだった。

いま、生徒数が少なくなって、クラブ活動で学校を成立させるのが難しい。エル・システマのように、子どもたちが複数の学校から週末に集まって、専門の方に教わるという仕組みはなかなかない。それに音楽はコンクール一辺倒になっていますから、日本の部活動のあり方を少し考えさせるようなシステムになるかもしれない。

過去を引きずっては駄目なんですよ。前を向かないといけない。我々音を前へ出すわけですから。間違った音は消せないわけだから。なるべく指向性としては「前に」、ポジティブに。そういう姿勢をもって、もちろん反省することもあるけど。いつもそこにこだわっていたら進まないですよ。その最たるものだよね、音楽は。常に、前へ。さっきやったのはもう過去のこと。昨日の催し物も、もう過去のことなの。

——子どもの未来に対しての活動になるといいですよね。

岡崎:そういう意味では、音楽専門でやってきた我々が、子どもたちにどんな未来があるんだろうって選択肢を広げてやることは、いくらでも手伝えるよね。

橋本:僕も楽団に40年いたんですけど、今の団員が経験できないような、超一流の指揮者でやれた時代だったんですよ。曲に対しての取り組み方を知っているから、そういうのを子どもにわかりやすく教えられたらいいなって。今はまだこのコンサートのためにやってる感じだけど、これからね、今まで経験したことのないような弾き方を教えられたら面白いのかなって思っています。

ヴィオラって中音で、オーケストラの真ん中にいるもので、すべての音が聴こえちゃうんです。誰がどこでどういう音を間違えたかってすべてわかるんですよ。自分のことを差し置いても周りを聴くって面白いですよ。そういう、周りとのコミュニケーションは大事ですね。今はまだ個人だけで弾くことに一生懸命だから、聴く耳を育てられるようになると、普通の生活にもどこかで役に立つと思います。

岡崎:やっぱり我々は1対50、60じゃないんだよね。お客さんにステージから一方的に聴かせるんじゃなく、お客さんがどうなってるかっていうことを感じながら演奏しなきゃいけないわけでしょう。だから我々も指導するときは、1対60でやっているかもしれないけれど、子どもたちからは1対1の目線だから、それをちゃんとわかった状態で、音楽というものを媒介にして、心の通じ方を養っていければいいなあ。そうすれば何でもできるよね。普通の仕事でもできると思う。

橋本:そうなんですよ。たまたま我々は音楽をやってたってだけの話で、同じじゃないですか、仕事も。特別なことやってるわけじゃないから。たまたま音符が、音が好きだったという。

岡崎:あと辞める勇気がなかった。

(一同笑)

橋本:捨てる勇気。いりますよ。それ辞めたら何しようかって。またゼロからっていう。自分はオケマンになりたかった。ずーっとちっちゃい頃から。小学校のときTVをつけたらオーケストラやってて、ああこういうのになれたらいいなあ、絶対なってやる、っていう感じで。

——とても小さな頃からの夢だったんですね。

循環が生まれ、一つの大きな輪になる

岡崎:「つづけてこれた」っていうのはね、人とのつながりがないと。自分の実力だけじゃなく、周りと上手く、人間的に繋がっていないと。

橋本:自分のオケは、居心地が良かった。だから辞めようと思ったことないし。そういう感じで、音楽やってて良かったっていうのはありますね。音楽をやらせてくれた親に感謝ですよ。今の子どもたちも、もちろん音大に行くか知らないし、プロになるかはわからないけれど、やっぱり親も、凄く一生懸命なんですよね。

岡崎:音大に入らなくてもね、どこに行ってもいいから、戻ってきて一緒に演奏したり、あるいは指導してくれると、理想的な……

——循環が生まれますよね。

岡崎:そうそう。やっぱり循環がないとね。ここで終わっちゃうと育たないですよね。

橋本:趣味でもなんでもいいから、つづけてもらえると凄く嬉しい。

岡崎:一つの大きな輪になってくれる。20年やっていくとね、40歳でも元気に一緒にやっていくの。そういう形が日本でもできるんじゃないかなってね。エル・システマもそうして、いま音楽祭やっている子どもたちだけでなくOBも巻き込んでいけると、これが繋がるかな。スタッフとして戻ってきてくれると、これはもう最高の財産ですよね。

橋本:自分はエル・システマ自体知らなかったんですよ。こういうのあるんだって岡崎さんから説明受けて、「もう退職したんだから来いよ、相馬出身だし。面倒見てちょうだい」って。やっぱりそういうのあればやりたいっていう気持ちはあったし、嬉しいですよね、地元でそういうのがあるっていうのは。だって他にないもんね。

岡崎:ないない。相馬は本当、菊川さんが根を下ろしてくれたっていうのはね、感謝しているの。

「今後の展望は?」とお伺いすると、まだわかりません、とざっくばらんに岡崎さん。ベネズエラのエル・システマは、「マニュアルがない」のが特徴だという。時流に合わせて常に変化しつづける、ダイナミックなシステムだ。

橋本:結果がどうなるかわからないのも面白い。

岡崎:でも、子どもたちは確実に伸びてる。技術も、心も、身体も。分数楽器もだんだん大きくなっていくね。これからどんどん大きな音が出てくるんじゃない? それが楽しみですよ。

「いつもニコニコしてる楽器修理のおじちゃん」

つづいて、楽器修理担当の後藤賢二さんにもお話を伺った。

後藤さんは、器楽合奏コンクールの時代から楽器の修理に携わっている。相馬の音楽活動を、もっとも長く、もっとも近くで見てきた一人だ。

——さっき「魂柱倒れちゃったんだけど」って会話が聞こえてきましたけど(笑)、直りました?

後藤:これから行って直してきます。(笑)

特殊なんですよ。小さい子のヴァイオリンとヴィオラが足りないから、ヴァイオリンの4分の3(※子ども用に小さく作った分数楽器のこと)にヴィオラの弦を張って。それが壊れたもんですから、昨日階段から落っこちたらしくて。何事もなく終わるかなと思ったら。昨日でなくてよかったです。

――普段からそういうことはよくあるんですか?

後藤:結構ありますね。

普通の練習では預かっていてうちで直せばいいんですけど、やっぱり演奏会のときはそうはいかないですからね。直せるところまで直して、ダメなときは別のもので対応するしかないんですね。

普段多いのは弓の張り替え、あとは駒の倒れたのとか、あとは割れとか剥がれとか、やっぱり出てきますね。例えば駒なんかは調弦するときに駒が引っ張られて斜めになってくるんですね。そのまま弾いていると音程が悪くなりますし、倒れてしまいますし、ですから普通に練習しているところを見て、駒が横になったら直してあげるとか、そういうやり方が多いですね。

子どもたちは「いつもニコニコしてるおじちゃんね」と、楽器の調子が悪くなると自分たちですーっと持っていくという。

後藤:私の場合はやっぱり子どもさんが楽しく練習できるようにしてあげないと。壊したから怒ったって、どうしようもないんですよね。壊す気で壊しているわけではないですから。蹴っ飛ばしたり倒したりするとこうなるんだよということは、直しているときに教えてあげるんです。だから気をつけてねというふうに。怒ってしまうと持ってこなくなるんです。その都度壊れ方も違うもんですから、子どもと話しながらやってるんです。

震災でショックを受けた子どもたちが「夢中になれるもの」

先の震災で、音楽活動は壊滅的な打撃を受けた。相馬と双葉の地区からなる吹奏楽連盟相双支部はバラバラになってしまい、半分は吹奏楽をつづけるのが難しい状態に。震災後、音楽活動は文字通り「崩壊」してしまった。

——震災直後の子どもたちの様子はどうでしたか?

後藤:この地区では津波で命を落とした子はいなかったけれど、やっぱり親戚が海のほうにいるわけです。500人くらい亡くなっているわけですから、そういう親戚のおじさんがなくなった、おばさんがなくなったという、そういう状態でしたね。

おそらく「関係なかった」という子どもはいないくらいだと思います。磯部地区、小名浜地区は壊滅的な被害を受けましたからね。

ですから私なんかも、しばらくはもう海に行かなかったですね。見にもいきたくなかったです。やっぱりこれは経験しないとそういう気持ちにはなれないと思いますね……。

私の甥っ子が、消防団に入っていたんです。次の日から遺体収容なんですよね。そしたらもう、手足ばらばらであちこちごろごろあるわけですよ。具合悪くなってごはん食べられなくなって。で、消防団やめたの。とてもとても務まんないって。

私の親戚も相馬で流されて、遺体が見つからなかったの。で、随分遺体置き場を探したんですけど見つからなくて、そしたら宮城県のほうに流されてたんです。もうこれが最後だって、宮城県の遺体安置所に行ったら見つかりまして。2ヶ月も……。

本当に状態が悪いから、安置所においてあるんですけども、箱に入って。で、その人の着てたものが箱の上においてあるんです。それで「これだ」ってなって……わかった。

子どもの中にも、そういう子はいるわけですね。

――風評被害も酷かったと聞きますが。

後藤:うちの仕事場でもですね、品物送って下さいっていうと、運送業者さんが来ないんです。福島市まで取りにきてくださいっていうんです。徹底していました。品物がほとんど来なかった。考えられない。

ガソリンはないですし、食べ物もねえ、大変でしたし。やっぱりここで経験しないとわからないことが結構ありましたね。

——子どもたちが練習しているとき、休憩時間など、震災の話をしているのは聞いたことがありますか?

後藤:ないです。やっぱり子どもはですね、話したがらないですね。そうことは言わないんですね。で、こっちがどうだったって訊くと、実はおじさんが亡くなったとか、こうだったとか、そういう話は出てくるんですけど。

あまり私たちも訊かないんです。浜のほうから来ている子がいますね、そうするとやっぱり心配で。

――音楽は何かしら子どもたちにとって昇華の手助けにはなっているんでしょうか。

後藤:やってるときは無我夢中なんですね。そうことは考えないわけです。静かになったときは思い出すんでしょうけども。それがいいんですね。

やっぱりグループでやれるっていうことが一番。音楽も一人でやってたんでは、感じないです。グループでやってはじめて、友達ができたりとか、人の音を聴いたりできるようになる。

子どもを中心に家庭が明るくなっていく。それを見て祖父母が音楽祭に足を運ぶ。音楽をきっかけに相馬が活気を取り戻していく過程を、後藤さんは見守ってきた。

後藤:音楽を生で聴ける。それも、子どもが演奏する。そこが大きいんです。大人の演奏はどこでもお金を出して聴けるわけです。子どもの演奏っていうのはほとんど聴けないと思います。

次なる飛躍と、エル・システマの広がりのために

今回インタビューしていて強く感じたのは、相馬の活動は「未来」を向いているということだ。

約3時間に渡ってお話を伺っているうちに、音楽祭への期待は高まっていった。一体子どもたちはどんな演奏を聞かせてくれるのだろうか。

後編では、音楽祭レポートを通して、子どもたちの生き生きとした様子をお伝えしたい。

関連する記事

-

インタビュー無償で子どもたちが音楽活動を続けられるシステムに——エル・システマジャパン菊川穣

-

イベント聾者の音楽をテーマにした映画『LISTEN リッスン』オンライン上映会&トークセ...

-

レポート多様性を感動へつなぐ、ここにしかない音楽~エル・システマ・フェスティバル2018...

ランキング

- Daily

- Monthly

関連する記事

ランキング

- Daily

- Monthly

新着記事Latest