フリッツ・クライスラー~世紀末ウィーンの自由な空気が生んだヴァイオリニスト・作曲家

近世ハプスブルク君主国史が専門の歴史学者・岩﨑周一さんが、ハプスブルク帝国の音楽世界にナビゲート!

第11回は、19世紀末、多様な文化が隆盛したウィーンで活動したクライスラーの人生を見てみましょう。

1974年、東京都生まれ。一橋大学大学院社会学研究科博士後期課程総合社会科学研究専攻修了。博士(社会学)。現在、京都産業大学外国語学部教授。専門は近世ハプスブルク君主...

ウィーンの中流家庭で育まれた才能

この連載が始まって、もう1年になろうとしている。

最初に取り上げたのは、今年(2025年)生誕200年を迎えたヨハン・シュトラウス2世だった。それにあやかってというのも妙だが、別稿で扱った縁もあるので、今年の連載は、生誕150年という、これまた記念の年を迎えた大ヴァイオリニストのフリッツ・クライスラーで締めくくることにしよう。

フリッツ(本名フリードリヒ)・クライスラーは、ガリツィア(現在のポーランド南部)出身の医師の息子として、ウィーンの中流家庭に生まれた。家はユダヤ系だったが、ドイツ文化に同化しており、同様の環境にあった精神分析学の創始者ジークムント・フロイトを友人に持ち、名ピアニストのアルトゥール・シュナーベルが隣人だった。

父のザムエルは、幼き日に音楽家を志したほどの音楽好きで、警察や消防の署長などと弦楽四重奏をたしなむアマチュアだった。

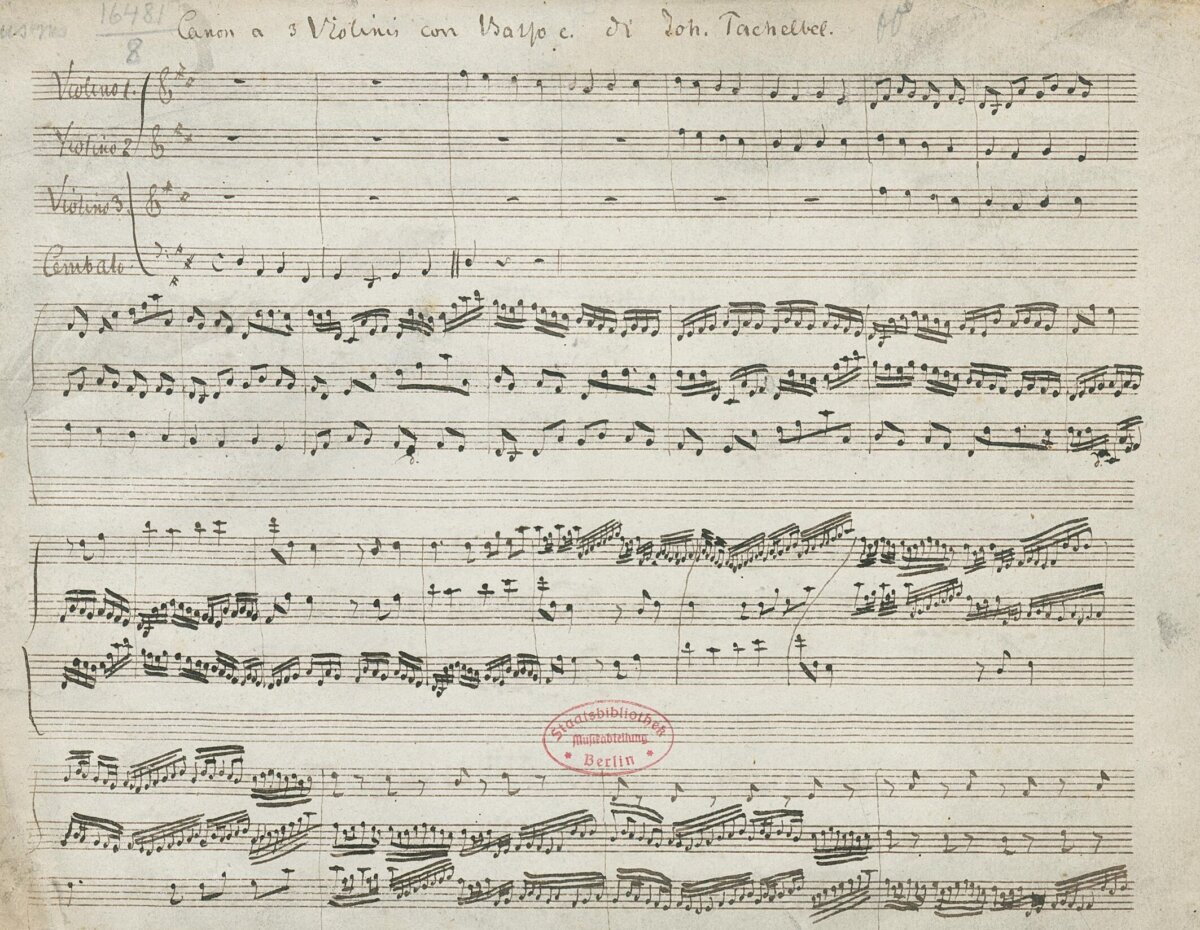

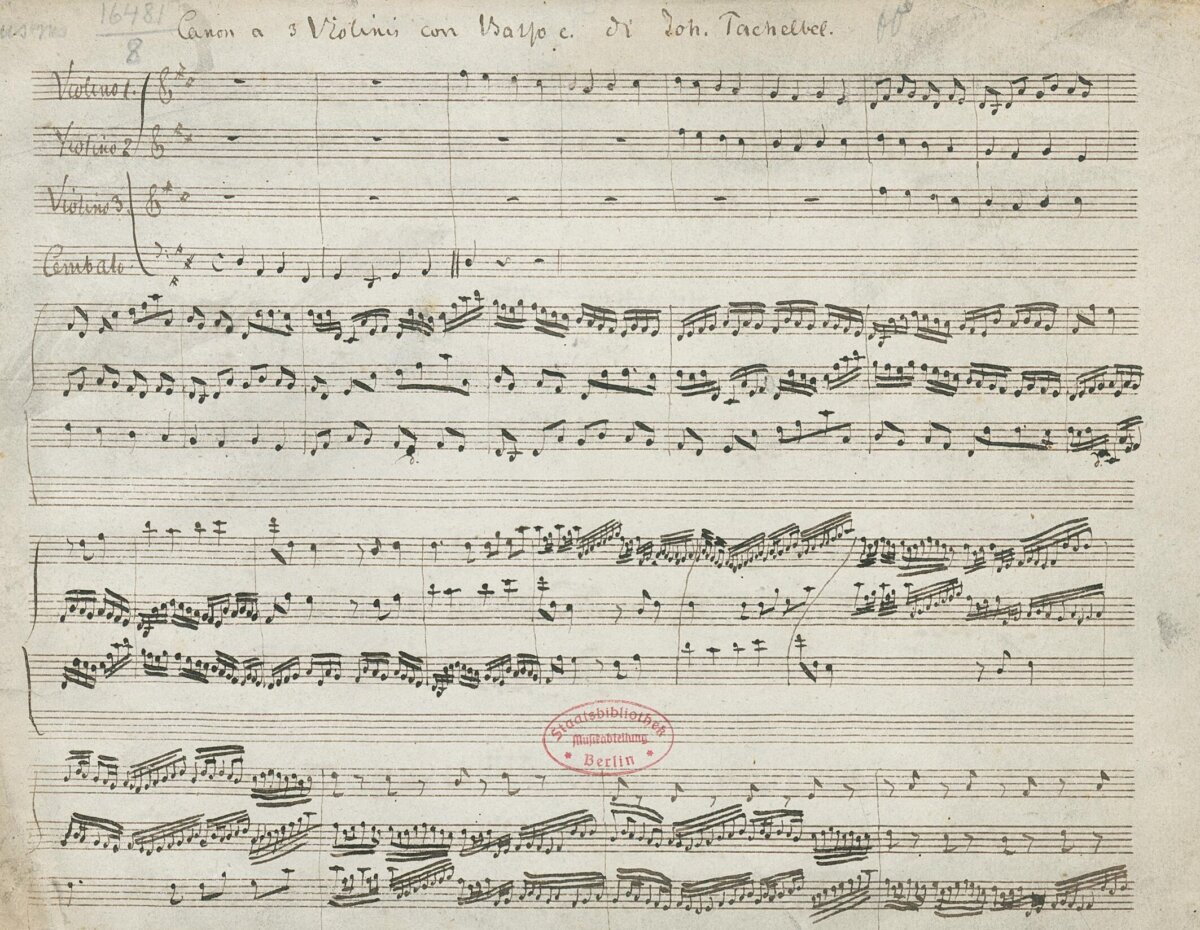

やがて彼らはフリッツの楽才に気づき、ヴァイオリンを与える。こうしてクライスラーは、18世紀の末からウィーン市民に広まった家庭音楽(ハウスムジーク)の習慣の中で、その才能を発現させていった。

ウィーンで生まれ、4歳からヴァイオリンを始める。7歳で特例でウィーン楽友協会音楽院に入学し、10歳で首席で卒業。さらにその後、パリ音楽院に入学し12歳で首席で卒業。大学では医学を勉強し、その後は徴兵制によりオーストリア帝国陸軍に入るも、音楽の道に進むため除隊。ベルリン・フィルとの共演がイザイに絶賛されるなど、演奏活動も軌道に乗り、1923年には来日公演も行なった。

師に恵まれた若かりし頃

クライスラーは、7歳でウィーン楽友協会の音楽院に入り、ウィーン・フィルの名コンサートマスターだったヨーゼフ・ヘルメスベルガー2世に師事した。ここでは和声学と音楽理論も学んだが、その教師はブルックナーだった。クライスラーは後年に彼を「天才と愚鈍の化合物」と呼び、人間的には立派だったが教師としては凡庸だったと述懐しているが、そのオルガン演奏には大いに感銘を受けたという。またクライスラーは、この時期にピアノも学び、後にパデレフスキらに舌を巻かせることになるほどの技量を身に付けた。

1885年に音楽院を首席で修了すると、クライスラーはパリに移り、ここでも最優秀賞を獲得するなどの栄誉に浴した。そして、1888年にはアメリカで大規模なコンサートツアーを敢行するが、これはさほど評判にならなかった。クライスラーはウィーンに戻ると、学業を再開して幅広い教養を身に付け、大学では医学を専攻したが、一方で酒・賭博・恋愛に彩られた放蕩生活を送る。

芸術が花開いた世紀末ウィーンで成功の道へ

音楽で身を立てると決心したのは、ハプスブルク家のオイゲン大公の部隊で、1895年から1年間の兵役義務を果たしたあとのことだった。

この時期にクライスラーはブラームスと知り合い、カフェ・グリーンシュタイドルなどで、その作品を共に演奏する機会にしばしば恵まれたという。また、ホフマンスタール、シュニッツラー、ヴォルフといった文化人たちの知遇も得て、世紀末ウィーンの息吹を存分に吸った。

クライスラーの演奏によるブラームス《16のワルツ》

しかし1896年、ウィーン宮廷歌劇場管弦楽団の第2コンサートマスターに応募して落選するという挫折を味わう(これにより、ウィーン・フィルはクライスラーを団員とする機会を失った)。発奮して練習に励んだクライスラーは、1998年にハンス・リヒターが指揮するウィーン・フィルのコンサートでブルッフの2番を弾き、成功した。

さらに重要だったのは、1899年にアルトゥール・ニキッシュが指揮するベルリン・フィルのコンサートでメンデルスゾーンを弾き、ウジェーヌ・イザイから激賞されるなどの大成功を収めたことである。

これ以降、クライスラーは欧米で幅広く活動し、20世紀の幕開けと共に国際的な名声を確立していった。自己宣伝の才にも恵まれていたこと、1902年にマネージメント能力に秀でたアメリカ人女性ハリエット・リーズと結婚したこと、そして黎明期の商業録音に積極的に関わったことも、この成功を後押しした。

大指揮者ブルーノ・ワルターによれば、「彼はヴァイオリンを弾いただけでなく、ヴァイオリンそのものになった」のだった。

作曲家たちとも交流し、自作も生まれる

クライスラーはベルギー王妃エリザベートを始めとする各界の名士たちに加え、ブゾーニ、サラサーテ、カルーソー、ラフマニノフ、パデレフスキ、カザルス、ティボー、エネスコ、メンゲルベルク、ハイフェッツといった綺羅星のごとき名匠たちと交遊し、また共演した。

イタリアではプッチーニと意気投合し、1903年には最晩年のドヴォルザークをプラハに訪ねた。なお彼は、この機会に楽譜の山から《ユーモレスク》を発見したとしているが、この曲はその10年ほど前に出版されて、もう十分に知られていたので、これは眉唾だろう。

マーラーとも繰り返し共演する中で関係を深め、その作品の真価を見抜いて、「全世界は遠からず、率直かつ熱狂的に彼を受け入れるに違いない」と1909年に言明している。過去の音楽家の名をときに騙りつつ、《愛の喜び》などのヴァイオリンの小品を発表するようになったのも、この時期からのことである。

また彼は、エルガーのヴァイオリン協奏曲を、作曲者自身の指揮で初演した(1910年)。

戦後は古きウィーンへの思いを胸に

しかし、第一次世界大戦が勃発すると、クライスラーは演奏活動を中断し、自ら望んで出征した。このとき「私はオーストリア人です。開戦になったとたん、私はヴァイオリンのことなど、どうでもよくなり、そんなものを弾いたこともあったっけという心境になりました」と語っている。

ハプスブルク帝国に対する愛国心の強さは、国歌であったハイドン作曲の《神よ、皇帝フランツを守り給え》(幼き日に父たちと愛奏した曲の一つ)を繰り返し録音したことからも窺える。

クライスラーの演奏によるハイドン《神よ、皇帝フランツを守り給え》

負傷して除隊となったあとに渡米した際には、面識のあったハプスブルク帝国の皇帝フランツ・ヨーゼフ1世について『ニューヨーク・タイムズ』で詳しく語り、その人柄を賛美した。御前演奏用に用意された大仰な曲の演奏が終わると、老皇帝はクライスラーに、既知の易しい小曲を弾いてくれるよう無邪気に頼んできたという。

クライスラーが戦場で過ごした時間は1か月ほどだったが、その体験は過酷なものだった。これについては、『塹壕の四週間』と題した自著で読むことができる(伊藤氏貴 訳/2021年/鳥影社)。(関連記事:クライスラーとナチス政権〜ユダヤ系音楽家としての立場をめぐって)

戦後、そのキャリアは華々しさを取り戻すが、クライスラーは「2つの世界的大災害以前の時代、つまり1914年以前の時代のほうが、芸術は人間の高貴な感情に仕えるものとして、はるかにはるかに深い意味を持っていた」という思いでいた。

そして、好きな自分の録音に「ウィーンのメロディを弾いたもののほとんど」を含め、フランツ・ヨーゼフの皇后エリーザベトを題材としたオペレッタ《シシー》を作曲するなど(1932年)、世紀末ウィーンへの郷愁を終生抱き続けたのだった。

クライスラーの自作自演 ~アメリカのミュージカル映画『The King Steps Out』の音楽より(オーストリア皇后エリザベートの幼少期、オーストリア皇后フランツ・ヨーゼフ1世との結婚を描いた。1936年公開)

故郷ウィーンをヨハン・ブランドル作曲/クライスラー編曲・演奏による《懐かしきシュテファンの古塔》

関連する記事

ランキング

- Daily

- Monthly

関連する記事

ランキング

- Daily

- Monthly

新着記事Latest