【林田直樹の 今月のCD ベスト3選】

ストルツマン/ライヒ/《マタイ受難曲》

林田直樹さんが、今月ぜひCDで聴きたい3枚をナビゲート。CDを入り口として、豊饒な音楽の世界を道案内します。

1963年埼玉県生まれ。慶應義塾大学文学部を卒業、音楽之友社で楽譜・書籍・月刊誌「音楽の友」「レコード芸術」の編集を経て独立。オペラ、バレエから現代音楽やクロスオーバ...

DISC 1

真夜中にひとり耳を傾けるのに最良の1枚

「ラスト・ソロ・アルバム -フロム・マイ・ライフ-」

収録曲

エンニオ・モリコーネ:「ニュー・シネマ・パラダイス」メインテーマ~愛のテーマ、「ワンス・アポーン・ア・タイム・イン・アメリカ」デボラのテーマ、ブラームス:間奏曲Op. 118-2、レノン=マッカートニー:ミッシェル、J.Sバッハ:シンフォニア第11番, BWV 797、ジョン・ゾーン:anima -ひろがりゆく光- +春への頌歌+、エリオット・カーター:Gra、他

[日本コロムビア COCQ-85583]

バッハも現代音楽も映画音楽もビートルズも、すべて隔たりなく平等に愛し、新しいことに挑戦し続けてきた、稀代の名クラリネット奏者リチャード・ストルツマン(

このディスクには、作家・村上春樹がライナーノートを寄稿している。ウィーン系のクラリネット奏者たちも素晴らしいが、自分はなぜこのアメリカ人クラリネット奏者を好きになったのかを、率直に書いている。そう、村上春樹の言うように、ストルツマンとは伝統を「しっかりと片方で押さえながら、その上で新しい自分自身の歌を人々に送り届けたい」という意思を持つ演奏家だったのだ。

クラリネットならではの静かな、しみじみとした余韻を残す演奏である。真夜中にひとり、繰り返し耳を傾けるのには最良の1枚と言えるだろう。

DISC 2

音楽と美術の巨人によるコラボレーションを音だけで味わう

スティーヴ・ライヒ「ライヒ/リヒター」

収録曲

スティーヴ・ライヒ:ライヒ/リヒター

I: Opening、II: Paterns & scales、III: Cross fades、IX: Ending

[ワーナーミュージックジャパン 7559.791189](日本語解説書・日本語帯付き・輸入盤)

本作は、ドイツの現代美術家ゲルハルト・リヒター(1932-)と、映画製作者コリーナ・ベルツが2017年に共同制作した抽象映画『ムービング・ピクチャー(946-3)』に付けられた、いわば映画のサントラである。

スティーヴ・ライヒ(1936-)とリヒターという、音楽と美術の二人の巨人がコラボレーションしているという事実だけでも刺激的であるが、実際に聴いてみると、リヒターの絵や映像がなくとも、純粋に音だけでも十分楽しめる。ミニマル・ミュージック特有の不思議な波のような効果によって、誰しもがうっとりとさせられてしまうに違いない。

パリを本拠に活動する世界最高の現代音楽集団アンサンブル・アンテルコンタンポランの演奏は、精緻で美しく、官能的でさえある。

おりしも東京国立近代美術館で大規模なリヒター展が開催中(~10月2日)で、抽象も具象もオブジェも含めた総合的な展示によってリヒターの広大な世界全体を把握できる。その印象と合わせつつ、このディスクを聴いてみるのもよいだろう。

DISC 3

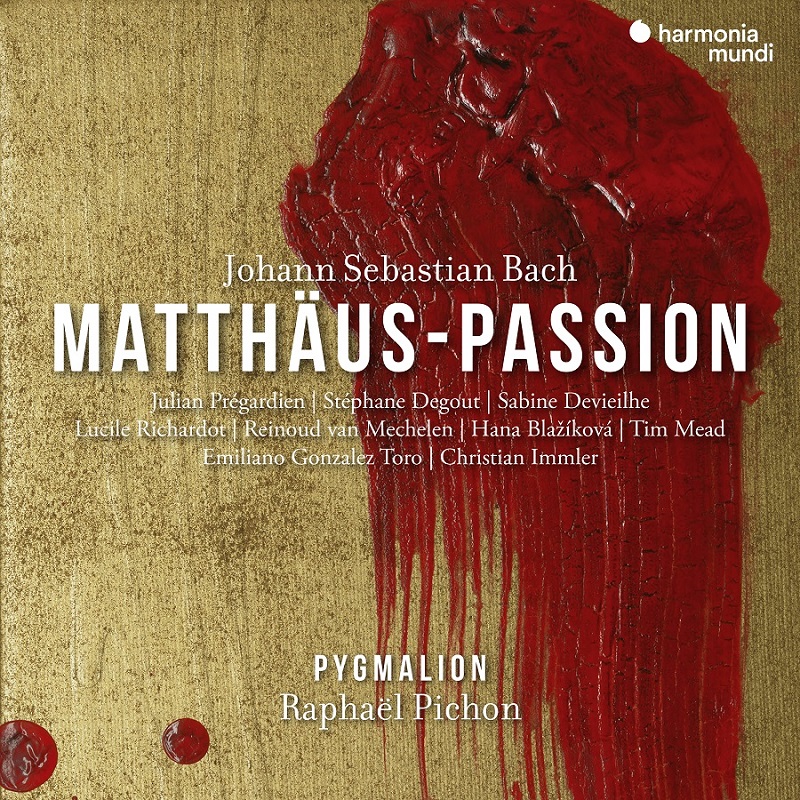

フランス古楽界の雄が舞うように奏でる新しいバッハ

J.S.バッハ「マタイ受難曲」

収録曲

J.S.バッハ:マタイ受難曲

[キングインターナショナル HMM-902691](日本語解説書と歌詞対訳・日本語帯付き・輸入盤)

いまフランスの古楽界で最も注目されている一人、1984年生まれの指揮者ラファエル・ピションと彼のアンサンブル「ピグマリオン」(創設2006年、つまりピション22歳のとき)が、満を持して《マタイ》を録音した。

従来の《マタイ》は悲愴で暗い雰囲気の演奏が多いが、この演奏は、語られていることは深刻であっても、音の色彩は明るく軽やか。フランスの演奏家ということもあるのだろう、子音は強調せず、典雅な装飾音を入れつつ、柔らかく歌う。

ピションはこう述べている。「バッハは、言葉を超えた物語を伝え、現場や場面の変化、地形や起伏、音、臭い、光、昼や夜の時間、そうしたものを聴き手に感じさせるために、まるで映画を撮影するようなアプローチをとっています。それは、今日のあらゆる最新テクノロジーを導入するよりも強力に作用する“没入感”という手法です」(国内盤日本語解説より)。

これは感覚に訴えかけるバッハである。舞うようにふんわりと演奏するあたり、バッハの音楽における舞踊性をいかに彼らが大切にしているかも伝わってくる。このしなやかな新しいバッハは、きっと多くの聴き手の心をとらえるに違いない。

関連する記事

ランキング

- Daily

- Monthly

関連する記事

ランキング

- Daily

- Monthly

新着記事Latest