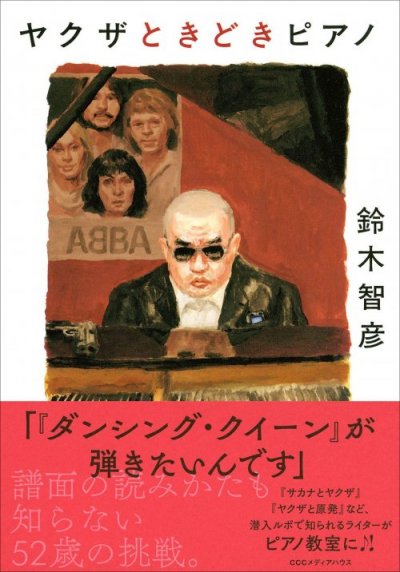

ヤクザ専門ライターの「やくざ」ならざるピアノ愛──鈴木智彦『ヤクザときどきピアノ』

かげはら史帆さんが本を「音楽」から読み解く連載。第3回は初のノンフィクションを取り上げます。暴力団関連の潜入ルポで知られるベストセラー・ライターが、とあるきっかけでピアノを習うことに。数多の「ヤクザ」を取材し、その身を置いてきた筆者の眼に映る「音楽の世界」とは?

東京郊外生まれ。著書『ニジンスキーは銀橋で踊らない』(河出書房新社)、『ベートーヴェンの愛弟子 – フェルディナント・リースの数奇なる運命』(春秋社)、『ベートーヴェ...

日本の音楽教育のあり方は、ヤクザとも重なる。(中略)いくつかの組織で部屋住みを取材してわかったのは、教える側の肚(はら)ひとつで教育が虐待に変わるという二面性だった

「ライターズ・ハイ」がもたらした出会い

もしそれが「校了明け」でなければ、出会いはここまで鮮烈ではなかっただろう。

校了明け。それは学生にとっては試験明け、会社員にとっては繁忙期明け、プロのピアニストにとっては演奏会が終わった直後にあたる。重くのしかかっていた課題から解き放たれ、目の前にまっさらな未来が現れる。視界を覆っていたフィルターが外れ、世界がクリアに、そしてフラットになる瞬間だ。

盆休みと正月休みとゴールデン・ウィークが同時に到来したような高揚感

ライター・鈴木智彦氏にもそれはやってきた。5年がかりの仕事を終えた彼は、自由でありながらエネルギーを持てあました「ライターズ・ハイ」の状態だった。未知なるものの侵入を、脳が積極的に欲している。

そんなテンションで偶然観た1本の映画──それが彼の運命を決めてしまった。

それは幸運だったか不運だったか。もう少し、このまっさらなひとときを楽しみたい。そう思ったとしてもふしぎではない。しかし奇跡の出会いは起き、次の「校了」へのデッドレースは始まってしまった。

ピアノでこの曲を弾きたい

彼をそんな思いに駆り立てたのは、映画『マンマ・ミーア! ヒア・ウィー・ゴー』に登場する1曲、ABBAの「ダンシング・クイーン」だった。

暴力団専門のライターがピアノ講師に感じたオーラ

そして彼はピアノ教室の門を叩き、生まれてはじめてピアノに触れ、練習をかさね、発表会の日を迎え、そのドキュメントを1冊の本にまとめた──。

というと、わたしたちはどうしたってかわいくて不器用でロマンティックな「おじさんの奮闘記」を想像してしまう。映画『Shall We ダンス?』がそうであったように。

もちろん、実際にそうした側面もある。鈴木氏は暴力団を専門とするライターで、この本の表紙からもわかるとおり、ご本人もなかなかコワモテの風貌である。この方が、ピアノの前にこわごわ座り、「真ん中のド」をおぼえ、初心者向けの「ジングル・ベル」や「聖者の行進」を一生懸命に練習する姿は、想像するにつけ大変キュートだ。

けれど、そのかわいらしさの根底にあるのは、ピアノという未知なる世界に対する、きわめて成熟した敬意と謙虚さだ。

たしかに彼は、まっさらな状態でレッスン室に足を踏み入れた。それでも、4、5歳でピアノを習いはじめた子どもとは、初心者という面では同じでも、精神性はいうまでもなくまったく違う。すでに半世紀を生きた男には、取材や執筆に追われる歳月が培った慣習や鋭敏さが宿っている。彼のまなざしは、まず、ピアノ講師のレイコ先生に向く。

自分探しとか自己表現とかいうふんわりした理由を受け付けない。硬質な専門教育を受けてきた雰囲気をまとっている。人を殺したことのあるヤクザが特別なオーラを放っているのに似ている

そしてレイコ先生がリストの『ラ・カンパネラ』を弾くと、30年前に拳銃で撃たれた記憶がよみがえる。

なぜその光景がフラッシュバックしたのか。どちらも一瞬で人生が変わる強い衝撃だったことは間違いない。撃たれながら周囲の空気が震えて見えたのと同様、レイコ先生が鍵盤を叩くと、ピアノはもちろん、その周りの空気が揺れたように感じたからかもしれない

『ヤクザときどきピアノ』の核は、ピアノは初心者だけれども職業人生においてはプロフェッショナルである、ひとりの男が見つめた「ピアノ業界」と「ヤクザ業界」との比較文化論だ。

彼は若く美しい女性であるレイコ先生に対して、男の世界で生きる男性らしい気遣いはひととおりするが、結婚しているかどうかなんて言われるまで考えすらしない。彼にとってはあくまで先生は先生であり「人を殺したことのあるヤクザ」なのだ。

空き時間のレッスン室を借り、それに飽き足らなくなるとついに電子ピアノを買う。「俺はピアノをほとんど知らない」と気がつけば、ピアノの歴史を勉強する。その勉強においても、唯一無二の語彙が炸裂する。

ピアニストの多くは師弟関係を築くので、系譜を図にすることができる。ドイツでもっとも大きな系譜の、ヤクザでいえば初代組長にあたるのが、エキセントリックな超絶天才音楽家であるルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンである

何よりも彼がすごいのは、感性にブレーキをかけないことだ。「真ん中のド」を押し、その響きの豊かさに感激して「うわーーーーー!」と叫ぶ。「歌いながら弾こう」とアドバイスされれば、恥ずかしがりながらも思い切って歌い、「ピアノから、全然違う音が鳴った」ことに気がついて納得する。かなり意識的な心がけがなければ、おとながここまで瑞々しい感覚をもって物事に接するのはむずかしいだろう。ただ「かわいい」と愛でるだけでは足りない、学びの姿勢の基本がここにある。

彼のまなざしは、ときに、「ピアノ業界」の内部において暗黙の了解になっている事柄をあぶりだす。ヤクザの世界には、どこか前時代的なイメージがある。しかしピアノの世界にもまた同じくらい前時代的な側面がある。この本の序盤に描かれているのは、初心者の中年男性が講師を探すことの難しさだ。

「いちからピアノを習いたい…ということですよね?」

「そういうことですが、基礎を習いたいのではないです。この曲だけ弾ければいいんです」

「……えーっと……うちは男性の生徒さんを受け付けていないんです。ごめんなさい」

時々、俺の中のフェミが発動しそうになる。必死に押しとどめた。

やくざな気持ちで読んではいけない『ヤクザときどきピアノ』

『サカナとヤクザ』などの話題書を次々と世に放つ著名なライターである鈴木智彦氏が、偶然にも音楽に惹かれ、ピアノを習い、そして1冊の本を書き上げた。音楽、とくにピアノにかかわる職業人にとって、これ以上の幸運はないだろう。

2020年春、異世界から、ふいに飛んできたこの鋭くも繊細なまなざしを受け入れるには、彼自身がピアノの世界に対してそうしたように、いわゆる「やくざな」と形容されるときのやくざな態度を捨て去る必要がある。それは、こちら側の世界が実はとても苦手としていることかもしれない。

2019年12月、鈴木智彦氏が発表会で演奏する「ダンシング・クイーン」

関連する記事

ランキング

- Daily

- Monthly

関連する記事

ランキング

- Daily

- Monthly

新着記事Latest