ミルテの花とライラック——クラシック音楽に頻出する2種類の花が意味するものとは

クラシック音楽の歌詞を読んでいると現れる「ミルテの花」と「ライラック」。日本では馴染みがありませんが、大作曲家たちが暮らしたヨーロッパでは一般的な花のよう。増田良介さんによる、聴きながら読めば、クラシック音楽への理解が深まる花図鑑です。

ショスタコーヴィチをはじめとするロシア・ソ連音楽、マーラーなどの後期ロマン派音楽を中心に、『レコード芸術』『CDジャーナル』『音楽現代』誌、京都市交響楽団などの演奏会...

映画『千と千尋の神隠し』を観た方は多いだろうから、ごく軽いネタバレならお許しいただけるだろうか。あの映画に出てくる「油屋」の庭には、いろいろな花が咲いている。アジサイ、梅、ツバキ、ツツジ、ジンチョウゲ……。

日本人なら、全然季節の違う花が同時に咲いているのを見て、この世界がまともではないことに気づくだろう。ただ、これは日本の文化のなかにアジサイや梅というものがあって、それに関する常識が共有されているからこその表現だから、そういった知識のない人はこのことに気づかない。実際のところ、気づかなくてもこの映画は楽しめるが、気づけば内容の理解がちょっと深まる。

逆に、あちらの国では常識なのに、日本人が知らない花の文化というのも当然ある。今回は、クラシック音楽の中に出てくる、日本人にとってはちょっとなじみの薄い、しかし大切な花を2つ取りあげて、その周辺を探ってみる。

ミルテ(学名:Myrtus communis)

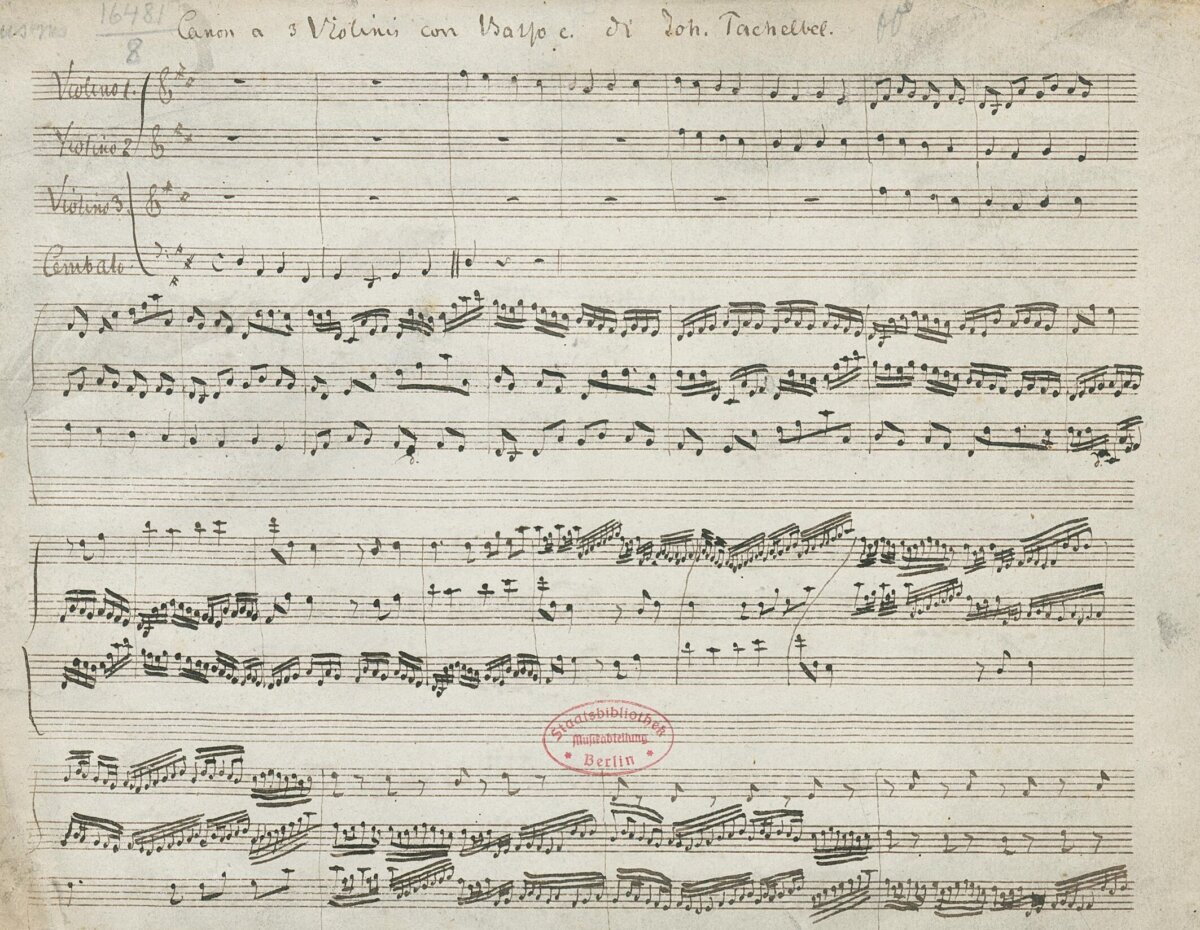

ロベルト・シューマンの歌曲集《ミルテの花》Op.25は、ゲーテやハイネ、バイロンらの詩に基づいて書かれたシューマンの傑作だ。ピアノ編曲でよく演奏される「献呈」に始まり、「くるみの木」や「君は花のようだ」など有名曲も多い。

このミルテという花、日本名はギンバイカ(銀梅花)という。夏に咲く白い花は、5枚の花びらと長いおしべをもち、確かに梅の花に少し似ている。ただ、この和名、文字は悪くないが、濁音が多くてちょっとごつい。また、英語のマートルという名前でハーブとして売られていることもあるのだが、われわれにはやはりドイツ語のミルテがなじみ深い。

さて、ミルテの花は、昔から結婚式のブーケなどに使われるなど、結婚とか不滅の愛とかと強く結びついている。音楽に登場する場合も、結婚と関係のある作品が多い。

シューマンは《ミルテの花》を、1840年9月12日、クララ・ヴィークとの結婚式の前日に「愛する花嫁へ」と書いて彼女に捧げた。そもそもこの歌曲集にミルテという花は全然出てこないのに、歌曲集全体にこの花の名前を付けたのは、そういうことだったわけだ。

もっと典型的な例は、ヨハン・シュトラウス父子の書いたワルツだ。

ヨハンI世の《ミルテのワルツ》Op.118(1840)はヴィクトリア女王、ヨハンII世のワルツ《ミルテの花輪》Op.154(1854)はオーストリアのフランツ・ヨーゼフ1世とエリーザベト王妃、そして《ミルテの花》Op.395(1881)は、ルドルフ皇太子とベルギーのステファニー王女の、すべて結婚式を記念する作品だ。

シューマンに戻ると、《ミルテの花》と同じ年に書かれた《リーダークライス》OP.24には「ミルテやバラで」という歌がある。

ハイネの『歌の本』から採られた詩の内容は、「ミルテやバラや糸杉や金箔で、この本を棺のように飾りたい」というもの。愛を象徴するミルテとバラ、そして死を象徴する糸杉と金箔のイメージの組み合わせは鮮烈だ。

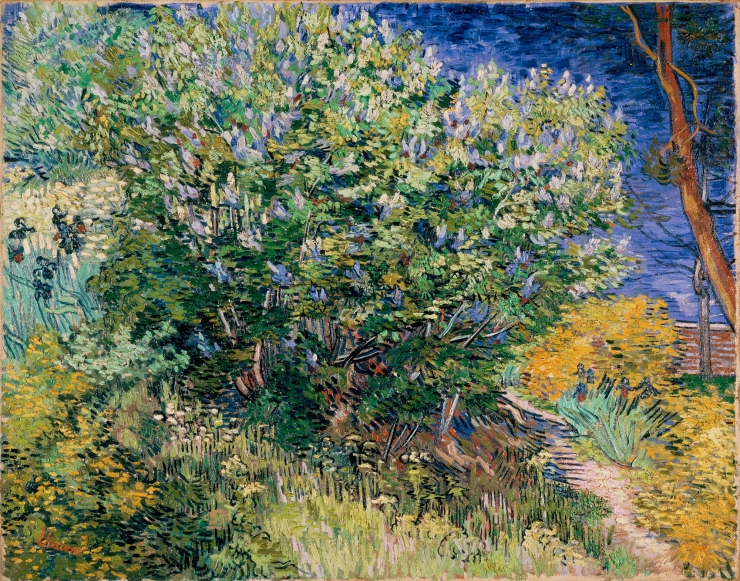

ライラック/リラ(学名:Syringa vulgaris)

「今夜市庁のホールでうたうマリヴロン女史がライラックいろのもすそをひいてみんなをのがれて来たのである。」

これは宮沢賢治『マリヴロンと少女』の一節だ。「マリヴロン」は、伝説的な歌手マリア・マリブラン(1808-1836)をモデルにしている。

ところで彼女の裳裾(もすそ)の色、「ライラックいろ」とはどんな色か、みなさんは思い浮かぶだろうか。ライラックの和名はムラサキハシドイという。マリヴロンの「ライラックいろ」はきっと、この花の清楚な薄紫色だ。

関東より南ではなじみが少ないが、このライラックという木、日本でも、寒い地域ではよく植わっている。特に北海道では、明治時代に持ち込まれて以来親しまれていて(札幌市の木もライラックだ)、5月ごろには美しい花を咲かせる。花巻の賢治が知っていても不思議はないわけだ。

音楽にもライラックはよく出てくる。パウル・ヒンデミット(1895-1963)の《前庭に最後のライラックが咲いたとき―愛する人々へのレクイエム》は名作だ。

リンカーンの死を悼んでアメリカの詩人ウォルト・ホイットマンが書いた有名な詩を用いて、ヒンデミットは第二次大戦の犠牲者を悼むレクイエムを書いた。この詩では、ライラックの花が、西の空に落ちる偉大な星、すなわちリンカーンの死と結びつけられている。

エルネスト・ショーソン(1855-1899)の《愛と海の詩》ではライラックが、フランス語名の「リラ」として現れる。

この作品は3曲からなり、第2曲は声の入らない〈間奏曲〉なのだが、第1曲と第3曲の詩(モーリス・ブショール)には、いずれもリラの花が出てくる。この曲の主題は、夏の海での恋とその喪失だが、リラの花はその幸福な、しかしやがて失われることになる愛の点景として使われている。

この2つの傑作に共通するのは、ライラック(リラ)の花が、失われた希望や幸福に結びつけられているということだ。これは偶然だろうか。

もちろん、この花を歌った詩のすべてがこのような内容だというわけではない。たとえば、ピアノ用編曲でも知られるセルゲイ・ラフマニノフの《リラの花》Op.21-5では、リラの花が、控えめだがかけがえのない幸福の象徴としてあらわれる。だがこれも、とてもひそやかな幸福であって、決して手放しの歓喜ではない。そう思って見ると、このライラックという花の美しさには、どこか現実離れしたはかなさが感じられないだろうか。

妹トシを24歳という若さで失った宮沢賢治は、美しく気高く、しかしやはり若くして天に召されたマリヴロンの姿を、「ライラックいろのもすそ」とともに描いた。彼もまた、この花の淡い紫に、やがて地上を去る天使のはかなさを感じたのではないだろうか。

関連する記事

-

インタビューピアニスト・石井琢磨が“推される”理由。「演奏家はまずは名前を覚えてもらうことが...

-

読みもの【林田直樹の今月のおすすめアルバム】秋の夜長は、レオンスカヤの甘くとろけるピアノ...

-

記事曲にはどうしていろいろな調があるの?スクリャービンやシューマン、ベートーヴェンの...

ランキング

- Daily

- Monthly

関連する記事

ランキング

- Daily

- Monthly

新着記事Latest