アウトドアで演奏されるクラシック

アウトドアで聴く音楽はまた格別な味わいがある。とはいえ、クラシックはアコースティック音楽という性質上、室内でなければその魅力を存分に楽しめないことも。

今回ご紹介するのは、はじめから屋外で演奏されることを前提とした音楽や、屋外で聴くからこそ面白い音楽。歴史的エピソードとともにお楽しみ下さい。

茨城県生まれ。東京音楽大学付属高校と同大学で作曲を学んだ後、同大学院では音楽学を専攻。修了後は東京音楽大学の助手と和洋女子大学の非常勤講師を経て、現在は桐朋学園大学 ...

ヴァルトビューネ野外コンサート(指揮者のサー・サイモン・ラトルが大太鼓を叩いている⁉)

クラシック音楽はコンサートホールや文化会館、あるいはサロンのような会場でやるもので、屋外で演奏されているイメージをあまりおもちではないかもしれない。だがヨーロッパではベルリン・フィルによるヴァルトビューネ野外コンサートや、ウィーン・フィルによるシェーンブルン宮殿でのサマーナイトコンサートなど、人気は非常に高く、毎年多くの人びとが足を運んでいる。

開放感あふれる空間で一流の演奏を楽しむのも最高だが、今回はそういった野外コンサートではなく「屋外で演奏されるために書き下ろされた音楽」や「野外で演奏されることに特別な意味をもつ音楽」をピックアップしてみたい。

シェーンブルン宮殿 サマーナイトコンサート(360度動画でさまざまな角度から会場の雰囲気を体感可能!)

野外で活動した軍楽隊(吹奏楽)から生まれた音楽

野外でクラシック音楽を演奏しようとした際に、大きな問題となるのがヴァイオリンなどの弦楽器である。

あの艶やかな音色を生み出すためには、弦の響きが楽器本体に共鳴し、それが室内の壁や天井で反射を繰り返すことでうまれる残響が必要なのだ。観客が少人数、かつ至近距離で聴くのであれば良いかもしれないが、大規模なイベントになると音はまとまらず離散してしまう。

だから前述したような野外コンサートでは、演奏者の背後に残響板を置くことで響きを補っている。あるいは音響機器の性能が発展した現在であれば、不自然にならない程度に電子的な残響を付加していることも(!)。

では、そういったことができなかった時代はどうしていたのか?

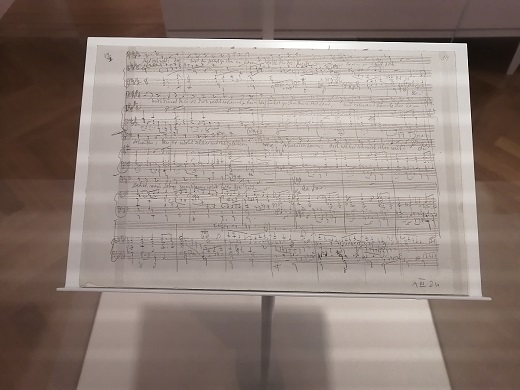

1749年に初演されたヘンデルの《王宮の花火の音楽 Music for the Royal Fireworks》は、オーストリア継承戦争の終結に際した和議(いわゆる「第二次アーヘン和約」)を祝うために書かれた作品。上記画像をご覧いただけば一目でわかるように、記念祝典は花火がメインの出し物であったため野外で行なわれた。音楽だけのリハーサル時点で1万2千もの人びとが集まったというのだから、その規模はかなりのもの。管楽器と打楽器が高らかに鳴り響いたことが想像される(ただし祝典当日に雨が降ってしまい、花火自体は散々な有様だったようだが……)。

ヘンデル自身は後に弦楽器を追加したバージョンを作り、屋内ではそちらを演奏しているのだが、そもそも弦楽器を含まない編成で書かれることになったのには、もう一つ理由がある。この作品を委嘱したイギリス国王ジョージ2世が、軍楽隊(吹奏楽)の壮麗な響きを好んでいたからだ。

*

軍楽隊に話をうつすと、その起源はオスマン・トルコ帝国の軍楽隊「メフテルハーネ」に行き着く。14世紀からヨーロッパに侵攻し、勢力を拡大していった帝国軍は、軍楽隊を帯同し、行進しながらメフテルと呼ばれる音楽を奏でていた。

軍楽隊「メフテルハーネ」の演奏するメフテル(旋律を奏でているのはズルナというダブルリード楽器)

このメフテルを意識して作曲されたのが、かの有名なモーツァルトの〈トルコ行進曲〉である(メフテルのリズムを簡略化した「タン・タン・タタ・タン」というリズムが低音に取り入れられた)。またベートーヴェンも、劇音楽《アテネの廃墟》や交響曲第9番《合唱付き》のなかに大太鼓、トライアングル、シンバルを取り入れ、メフテルの要素を取り入れている(ちなみにシンバルの代表的メーカー、ジルジャンはトルコ発祥だ)。

こうしてトルコ行進曲ことメフテル(演奏する軍楽隊はメフテルハーネ)はクラシック音楽へ影響を残したのだが、同時にヨーロッパの軍隊へ軍楽隊が導入されるきっかけとなった点も重要である。18世紀後半に「軍楽隊 military band」という名称が定着してゆくと、弦楽器のしなやかな響きを含まない吹奏楽の勇壮なサウンドは、戦いのイメージと結びついていったのだ。

*

そのイメージを前提にして書かれたのが、ベルリオーズの《葬送と勝利の大交響曲》である。1840年、フランス革命10周年を記念して、バスティーユ広場の記念碑に改葬された犠牲者たちを追悼する式典のための音楽で、作品の一部は行進しながら演奏された。

ヘンデルと同様、こちらの楽曲も弦楽器を加えたバージョンが作られており現在は屋内で演奏されるが、上記の動画を観てもわかるように管楽器の分厚い響きに弦楽器の音色はほとんど隠れてしまっている。舞台後方で振られているターキッシュ・クレシェント(直訳すれば「トルコの三日月」)という珍しい打楽器にもご注目いただきたい。これももちろん、メフテルハーネからの影響である。

その地での上演が最高のパフォーマンスとなるオペラ

同様に野外で故人を追悼するものとしては、ワーグナーの《ウェーバーの墓前にて》という作品も挙げられるだろう。こちらは吹奏楽ではなく、無伴奏の男声合唱曲だ。

カール・マリア・フォン・ウェーバーは1821年に初演されたオペラ《魔弾の射手》で、ドイツ語によるロマン主義オペラを確立した重要人物でありながらも、1826年にイギリスで若くして客死してしまったがため、そのまま現地のロンドンに埋葬されていた。彼に感化されたからこそ自らのオペラがあることを自覚していたワーグナーは、ウェーバーの死から18年後の1844年にドレスデンへの改葬を実現。その際に彼を讃える重厚な合唱曲を書き添えたのだ。

*

20世紀に入ると、オペラが野外で上演されることが増えてくる。その代表格といえるのが、ワーグナーと同年に生まれ、イタリア・オペラの最高峰に位置するヴェルディの生誕100年を記念して始まったアレーナ・ディ・ヴェローナ音楽祭である。この音楽祭のこけら落とし公演で取り上げられたのはヴェルディのオペラ《アイーダ》であった。

アレーナ・ディ・ヴェローナ音楽祭で上演される《アイーダ》の〈凱旋行進曲〉(2017年の公演より)

古代エジプトを舞台にした一大スペクタクル作品であるだけに、オペラハウスの舞台とはまったく異なる壮大なステージは圧巻の一言。映像を観ればわかるように、野外ならではの魅力がある上演なのだ。

オペラの舞台となった、まさにその地で上演を行なうケースもある。

20世紀後半のイギリスを代表する作曲家ベンジャミン・ブリテンの代表的なオペラ《ピーター・グライムズ》。このオペラの舞台は、ブリテンの終の住処となったオールドバラがモデルだと言われており、オールドバラ音楽祭では2013年に当地の海岸でオペラが上演されている。日本的にいえば「村八分」がテーマのオペラであるだけに、後方に広がる海は無慈悲な自然の象徴のようにも映る。

*

これまで星の数ほど書かれてきたオペラのなかで、いちばん過激でぶっ飛んでいる作品が何かと問われれば、おそらくもっとも票を集めるのがシュトックハウゼンの《光》であろう。上演に7日かかるという長大さだけでなく、個々の楽曲が規格外の内容だけにインパクトが強い。その最たるものが〈ヘリコプター・カルテット〉だ。

古典的な編成であるはずの弦楽四重奏(2つのヴァイオリン、ヴィオラ、チェロ)を、奏者一人ひとりをヘリコプターに乗せる(つまりヘリコプターを4台チャーターする必要がある!)ことで、前代未聞の音楽作品となった。

自然と共存する音楽

最後にご紹介するのは、日本を代表する作曲家、武満徹の〈秋庭歌〉(のちに《秋庭歌一具》へと拡大)だ。雅楽のために書かれた作品で国立劇場で初演されたのだが、実は《秋庭歌一具》として作曲者の存命中から、明治神宮内苑の野外ステージで度々演奏されてきた。

筆者も作曲者没後に明治神宮での演奏を聴きに足を運んだことがあるが、それはそれは特別な体験となった。聴こえてくるのは自然の音だけではなく、遠くからヘリコプターや飛行機の音、あるいはサイレンなども混じり合ってくる。でも、それが正直な東京のサウンドスケープであるし、それが嫌なら屋内での演奏を聴きにいけばいい。

野外での音楽体験は、ちょっとの騒音でも目を吊り上げてしまいがちな昨今のコンサートホールでのマナーに一石を投じる経験にもなるはず。クラシック音楽が野外で演奏される機会が増えれば、そんな現状も変わるかもしれない。

関連する記事

-

読みもの家族のために書かれた名曲〜バッハから兄へ、ドビュッシーから娘へ……家族愛を聴く

-

読みもの続々 ワグネリアンのバイロイト案内 祝祭劇場で《パルジファル》がどう響くか疑似体...

-

読みもの続 ワグネリアンのバイロイト案内「ワーグナーとの逢瀬を楽しむ観劇前の過ごし方」

ランキング

- Daily

- Monthly

関連する記事

ランキング

- Daily

- Monthly

新着記事Latest