コントラバス:ヴィオローネを祖先にもち、意味は「低音の下で鳴るもの」

楽譜でよく見かけたり耳にしたりするけど、どんな意味だっけ? そんな楽語を語源や歴史からわかりやすく解説します! 第104回は「コントラバス」。

1993年生まれ、東京都出身。2022年、第1回ひろしま国際指揮者コンクール優勝。2025年、第21回ハチャトゥリアン国際コンクール指揮部門第2位、古典派交響曲ベスト...

弦楽器の中だけでなく、オーケストラの中でももっとも低い音域を演奏する楽器の一つ、コントラバス。オーケストラにおいてはなくてはならない存在ですし、見た目もかなりの存在感があります。そんなコントラバスについて、少し深掘りします!

コントラバスは「低音より下で鳴るもの」

コントラバスは、英語でcontrabass(またはdouble bass)と書きます。ドイツ語ではKontrabass、フランス語ではcontrebasse、イタリア語ではcontrabbassoと書くことからも、どの言葉でもおよそ同じ呼び方がなされることがわかります。

語源は、ラテン語で「下の」という意味のcontra(コントラ)、そして同じくラテン語で「低い」を意味するbassus(バッスス)に由来しています。後者は、歌のバスと同じ言葉ですね!

この2つの言葉がくっつき、「低音の下で鳴るもの」のような意味を持った言葉として、名付けられました。

しかし、「低音の下で鳴る」というのも、少々不思議ですよね? だって、低音ってすでに下で鳴っているわけですから……この謎は、通奏低音についてを知ると、解決します!

サクッと説明すると、通奏低音では、基本的にいろいろな楽器が低音を一緒に演奏します。なぜなら、ハーモニーにおける土台となるバスはとても重要なパートで、何人かで演奏することで、音楽をしっかりと支える必要があったからです。

その中でもコントラバスは、楽器の特性上、書かれている音よりも1オクターヴ低い音が鳴るので、コントラバスが加わると音楽に厚みが生まれます。これが、「低音(通奏低音)よりも下で鳴るもの」と呼ばれるようになった理由なのです。

また、英語でdouble bass(二重のバス)と呼ばれるのも、「オクターヴ下で重ねる」という意味からきています。

ちなみに、音程と物理のお話を少しすると、1オクターヴ違う音の振幅数の割合は、1:2です。すなわち、1オクターヴ低い音の振幅数が2倍広くなります。なので、ダブルバス(コントラバス)は、物理的にもダブルなのです。

真ん中奥に見えるのがコントラバスです。

コントラバスの祖先は?

コントラバスの祖先は、ヴィオローネ(Violone)という楽器です。

ヴィオラ・ダ・ガンバの仲間として、およそ1530年から使われるようになったと言われています(詳細はヴィオラを参照)。

名前もヴィオラと少し似ていますが、ヴィオラを意味するViolaと、大きなを意味する-oneがくっつき、大きなヴィオラという意味を持つ楽器として呼ばれるようになりました。

コントラバスとの大きな違いですが、コントラバスよりも少し小さく、弦の数は5本または6本、そしてギターのようにフレットがついています。

ジャノッティ:ヴィオローネ・ソナタ

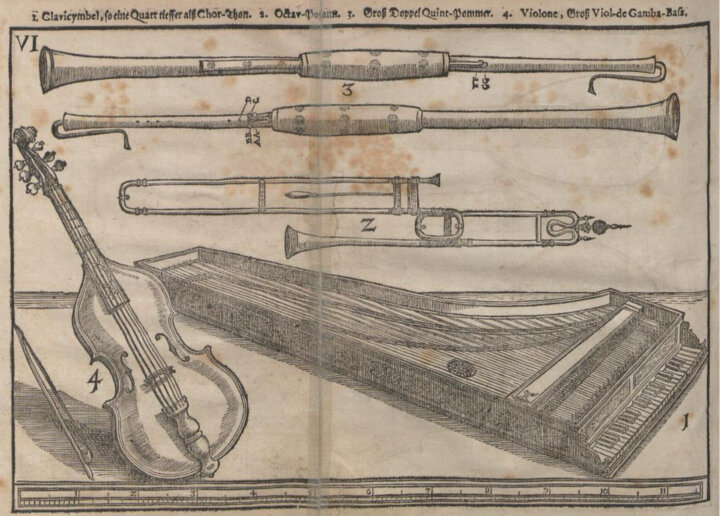

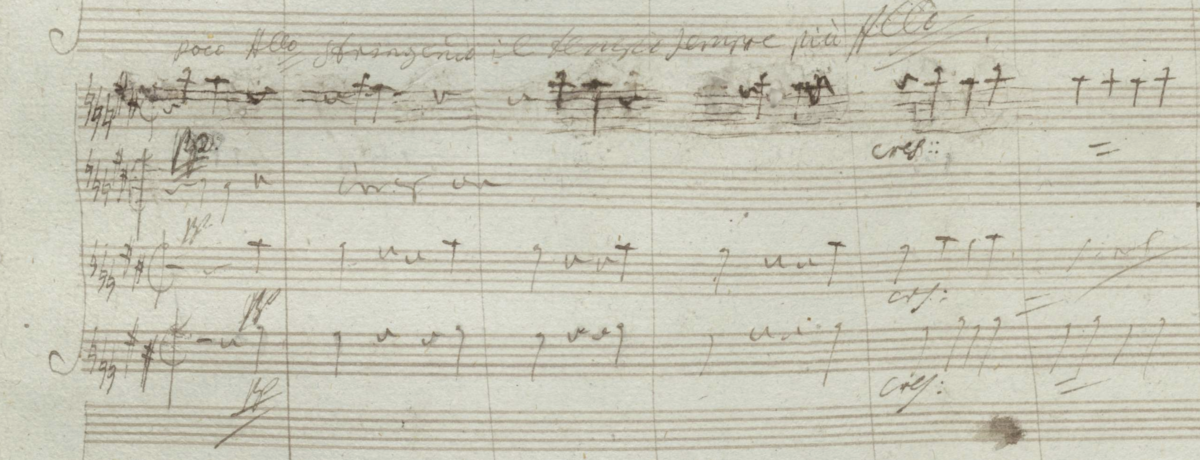

左手前に描かれているのがヴィオローネです。説明には「大きなバス・ヴィオラ・ダ・ガンバ(Groß Viol-de-Gamba-Baß)」と書かれています。弦は6本あります。

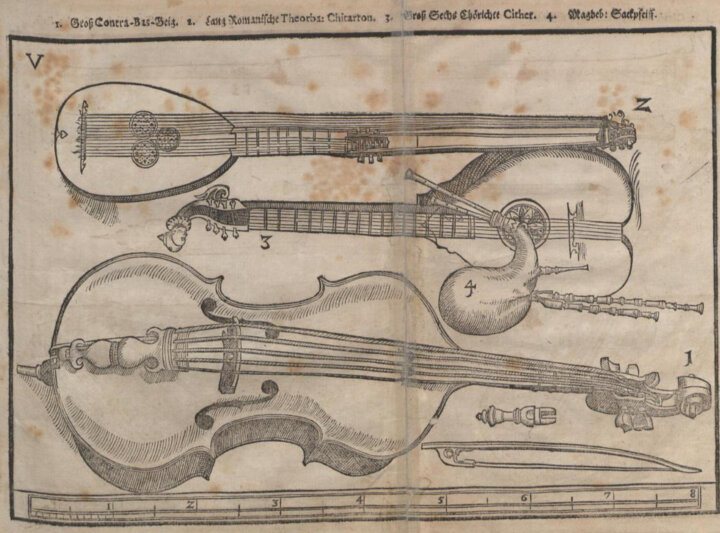

一番下に描かれているのが、コントラバスです。説明には「Groß Contra-Bas-Geig(大きなコントラ・バス・ガイグ)」と書かれています。ガイグとは、ドイツ語でヴァイオリンを意味する、ガイゲのことです。弦は5本です。

なで肩のヴィオローネよりも、ヴァイオリンに似た形を持つコントラバスのほうが音量も大きく、強い音色が出るので、だんだんとコントラバスが好まれるようになりました。

そして17世紀になり、オーストリアやドイツでは5本の弦のコントラバスが多く使われるようになります。

ただし、当時のコントラバスとヴィオローネの区別は非常に曖昧で、便宜上コントラバスに対してもヴィオローネの呼称が使われることもありました。

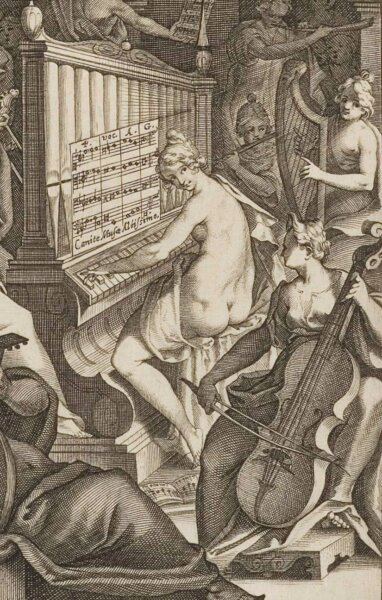

手前のミューズが弾いているのは、おそらくヴィオローネでしょうか。

左:ルーカス・キリアン《ミューズのコーラス》(1612年)

右に見える楽器は、ヴィオローネです。

18世紀や19世紀に入ると、コントラバスは低音を支えるだけでなく、ソロの役割も任されるようになります。そこには2人のコントラバス奏者の存在が大きいとされています。

まず、ヨハン・マティアス・シュペルガー(1750〜1812)。オーストリアを中心に活動したコントラバス奏者で、数々のコントラバスのソロ作品を残しました。

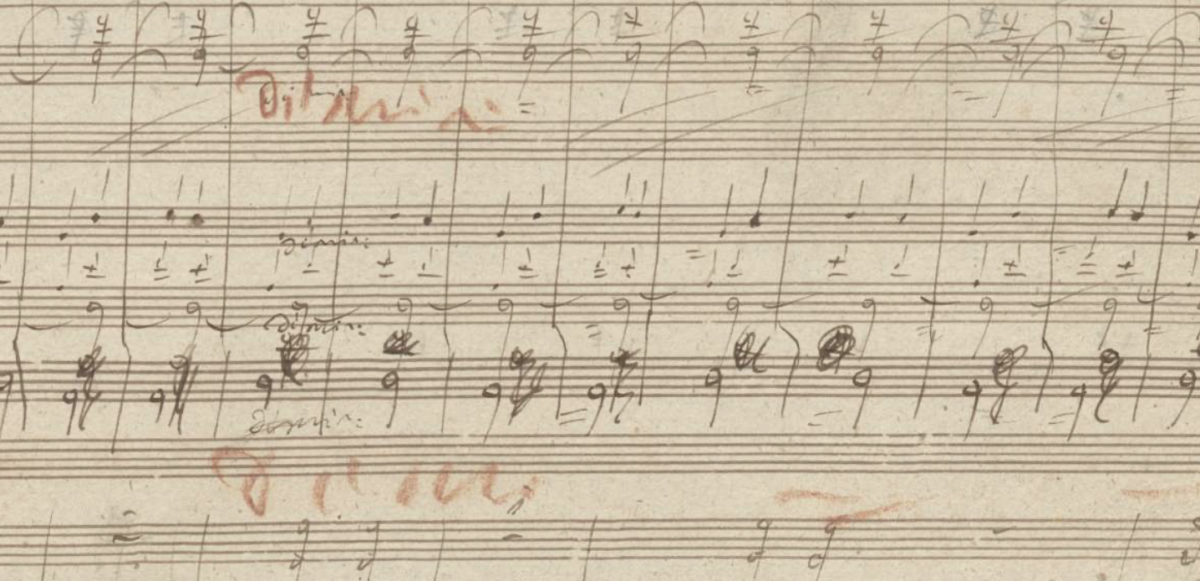

そして、イタリアのコントラバス奏者ドメニコ・ドラゴネッティ(1763〜1846)です。ハイドンやベートーヴェンとも仲が良く、ベートーヴェンの「チェロ・ソナタ第2番」をコントラバスでベートーヴェンと一緒に演奏し、作曲者が感動のあまりドラゴネッティを楽器ごと抱きしめた……という逸話もあります。

コントラバスは、オーケストラを下からガッチリと支え、音楽の土台としてなくてはならない存在というだけでなく、ソロの楽器としても魅力を持ち合わせた、魅力にあふれる楽器なのです!

コントラバスを聴いてみよう

1. ハイドン:交響曲第8番《夕》〜第3楽章

2. シュペルガー:フルートとヴィオラとコントラバスのためのコンチェルティーノ〜第3楽章

3. ドラゴネッティ:コントラバスのための12のワルツ〜第7番 ニ長調

4. シューベルト:ピアノ五重奏曲《ます》 D.667〜第4楽章

5. サン=サーンス:《動物の謝肉祭》〜第5曲「象」

6. 大澤壽人:コントラバス協奏曲〜第1楽章

関連する記事

ランキング

- Daily

- Monthly

関連する記事

ランキング

- Daily

- Monthly

新着記事Latest