チェロ:ヴィオロンチェロの意味はヴィオローネちゃん!? 弦の本数など謎が多い楽器

楽譜でよく見かけたり耳にしたりするけど、どんな意味だっけ? そんな楽語を語源や歴史からわかりやすく解説します! 第105回は「チェロ」。

1993年生まれ、東京都出身。2022年、第1回ひろしま国際指揮者コンクール優勝。2025年、第21回ハチャトゥリアン国際コンクール指揮部門第2位、古典派交響曲ベスト...

弦楽器の中でも、チェロが持つ独特の温もりには、多くの人たちが魅了されているでしょう。低弦に属し、音域はヴィオラよりも低いです。

チェロは「小さな“大きいヴィオラ”」

「ん、ヴィオローネってなんだろう……?」と思われた方は、ぜひコントラバスの回を参考にしてください! 簡単に説明すると、コントラバスの祖先にあたる楽器です。

チェロの正式名称は、イタリア語でヴィオロンチェロ(violoncello)といいます。このヴィオロンチェロは、violonとcelloに分けられるのですが、ヴィオロンの部分は先述のヴィオローネ(violone)で、チェロの部分は小さなという意味です。

ただ、このヴィオローネという名前は、大きなヴィオラという意味なので、ヴィオロンチェロを直訳すると小さな“大きいヴィオラ”となります。

現在ではチェロという名称で呼ばれることが多いのですが、これを直訳すると「小さい」という意味なのです。

例えば、イタリアの有名なお酒・リモンチェロは、直訳すると「小さなレモン」だったり、「レモンちゃん」のようなニュアンスになる言葉ですが、このチェロの部分も同じ語源です。実は、実際に知ってみると驚きだらけの名前だったのです……!

3人の天使が楽器を演奏しています。右から、レベック(ヴァイオリンの祖先)、ヴァイオリン族の低弦楽器、そしてリュートです。この真ん中の楽器が、チェロの原型となった楽器です。

チェロの歴史は?

音楽史上初めてチェロに関する記述が見られるのが、ドイツの作曲家マルティン・アグリコラ(1486〜1556)が1528年に記した『ドイツ音楽入門書』(Ein kurtz deudsche Musica)です。

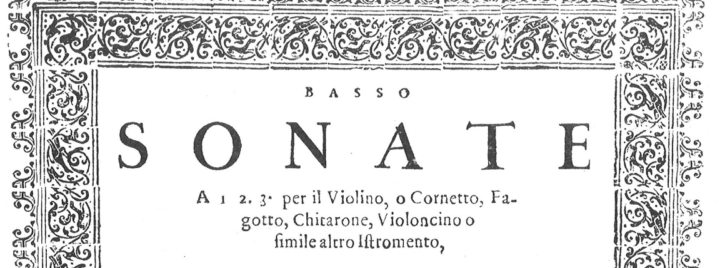

当初は、バス・ドゥ・ヴィオロン(Bas de violon)、バス・ヴィオール・ドゥ・ブラッチョ(Bass viol de braccio)のような名称で呼ばれることが多かったのですが、1665年にイタリアの作曲家ジュリオ・チェーザレ・アレスティ(1619〜1701)が作曲した《2声または3声のためのソナタ》の中で、初めてヴィオロンチェロという名前が使われます。

実はそれよりも少しだけ早く、同じくイタリアの作曲家ジョヴァンニ・バッティスタ・フォンタナ(1589〜1630)が、ヴィオロンチーノという、おそらくヴィオロンチェロと同じものを指した楽器の名前を書いていたのですが……。

ジョヴァンニ・バッティスタ・フォンタナ:《1声、2声または3声のための18のソナタ》〜第1番(ヴァイオリンとファゴットのための9声のソナタ)

ヴィオロンチーノ(Violoncino)の表記が見られます。

こうして、17世紀中盤ごろからヴィオロンチェロの名称が使われるようになりました。

しかし、その頃のチェロの持ち方にはいろいろな説があり、足の間に挟んで持ち上げて演奏されたのか、地面に接地したまま演奏されたのかは謎ですが、おそらく地域によっても違いがあったのではないか、とされています。

ちなみに、現在ではチェロの下に、エンドピンと呼ばれる棒がついています。このエンドピンは、フランスのチェロ奏者アドリエン・フランソワ・セルヴェ(1807〜1866)が初めて用いたとされています。これにより、チェロを足に挟んで、足腰が痛まなくなるので、演奏するのがとても楽になりました!

右の音楽家は、楽器を足に挟んでいます。

チェロをそのまま地面に置いて演奏しています。

そして17世紀ごろには、チェロは現在の形とほぼ同じデザインになります。ただ、まだチェロの謎は多いのです!

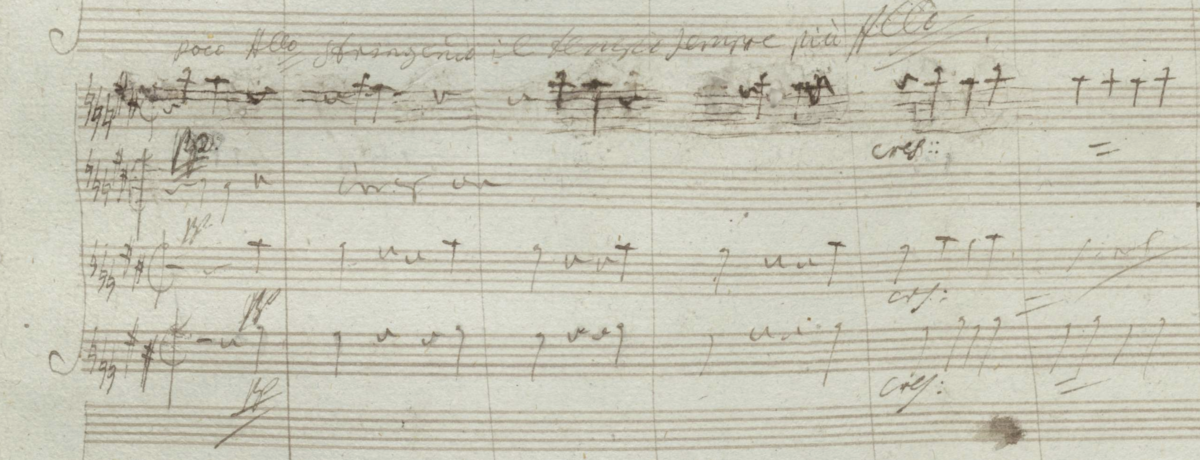

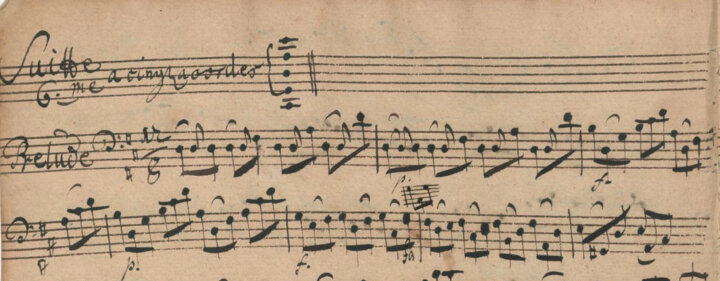

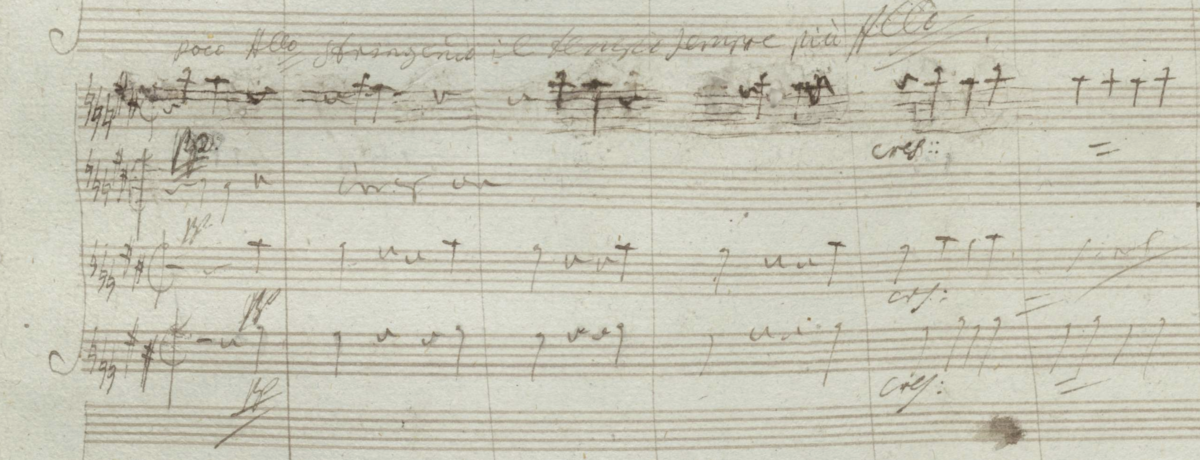

バッハの《無伴奏チェロ組曲》を例に挙げましょう。1717年から1723年に作曲されたこの曲は、タイトルとして《チェロ・ソロのためのバスのない6つの組曲(Suites à Violoncello Solo senza Basso)》が付けられました(バスは通奏低音のことです)。

しかし、組曲第6番の冒頭を見てみますと……なんと“5本の弦のための組曲(Suitte a cinq acordes)”と書かれています! チェロの弦の本数は、本来4本のはずですが、バッハはここで5つの弦のチェロと書いています。

たしかに、同時代の1713年に書かれた、マッテゾンの著書『新しく開かれたオーケストラ』の中には、「素晴らしい楽器のヴィオロンチェロ、バッサ・ヴィオラそしてヴィオラ・ディ・スパラは(中略)5本もしくは6本の弦を持っている」という記述があります。

とにかく、今のように弦が4本のチェロしかなかったのではなく、バラエティに富んだ弦の本数だったようです!

J.S. バッハ:無伴奏チェロ組曲第6番 BWV1012、前奏曲

いろいろな種類のチェロ

ここまで、チェロについて紹介しましたが、もう少しだけお付き合いください! チェロには、亜種のような色々な種類のものがあります。

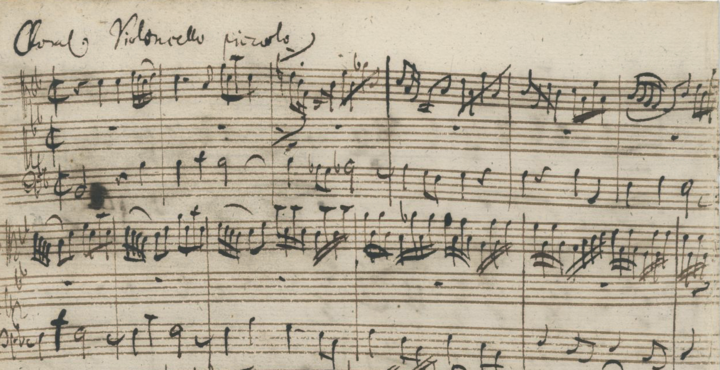

ヴィオロンチェロ・ピッコロ

少し小さなチェロです。

ピッコロ(piccolo)は、イタリア語で小さいという意味です。せっかくなのでこの名前を直訳すると……小さめの小さな大きいヴィオラです。

大きいのか小さいのか分からない名前ですが、中くらいです。

17世紀終わりから、18世紀頭にかけて演奏されていた楽器で、謎も多い楽器なのですが、J. S. バッハも自身の作品にヴィオロンチェロ・ピッコロを指定したものがあります。

ヴィオロンチェロ・ピッコロだと思しき楽器が描かれた絵。

上部、"Choral"の右側に、"Violoncello piccolo"と描かれているのがわかります。

J.S. バッハ:カンタータ第6番《われらと共に留まりたまえ》〜第3曲「ああ、わたしたちと留まりたまえ、主イエスキリストよ」

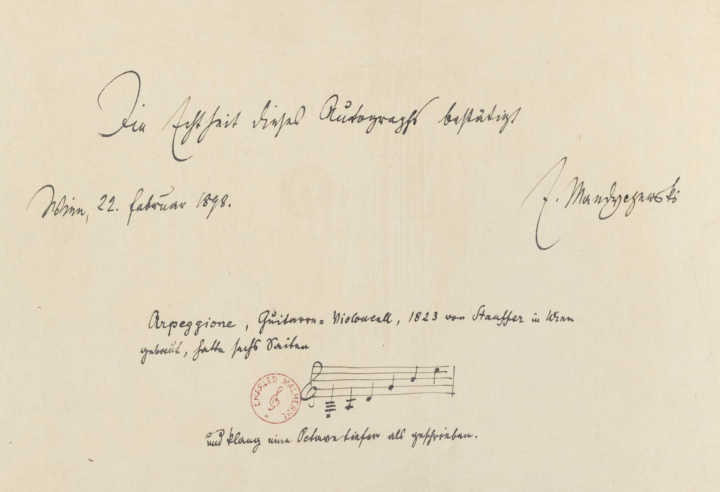

ギターレ・ヴィオロンセル(アルペッジョーネ)

アルペッジョーネという名前は聞いたことがあるのではないでしょうか。

元は、ギターレ・ヴィオロンセル(Guitare-Violoncell)、ギター・ダムール(guitarre d’amour)、ボーゲン・ギターレ(Bogen-Guitarre)などと呼ばれていましたが、これはチェロのような形の本体にギターと同じく6弦を張り、そしてギターのようにフレットを付けた楽器であることに由来します。

また、調弦もギターと同じで、まさに弓で弾くギターのような楽器なのです。

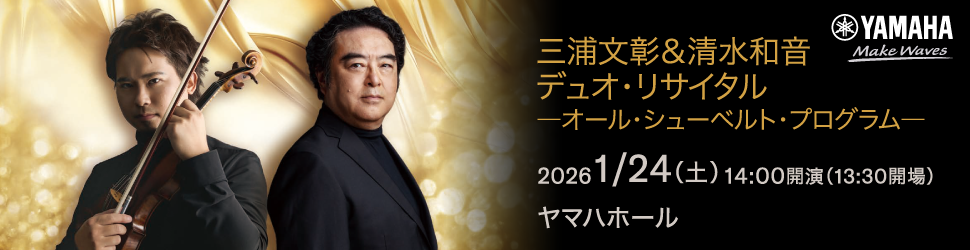

1823年ごろに発明され、シューベルトがこの楽器のために作曲しますが、一瞬で消え去ってしまい、楽器としては忘れ去られた存在となりました……。

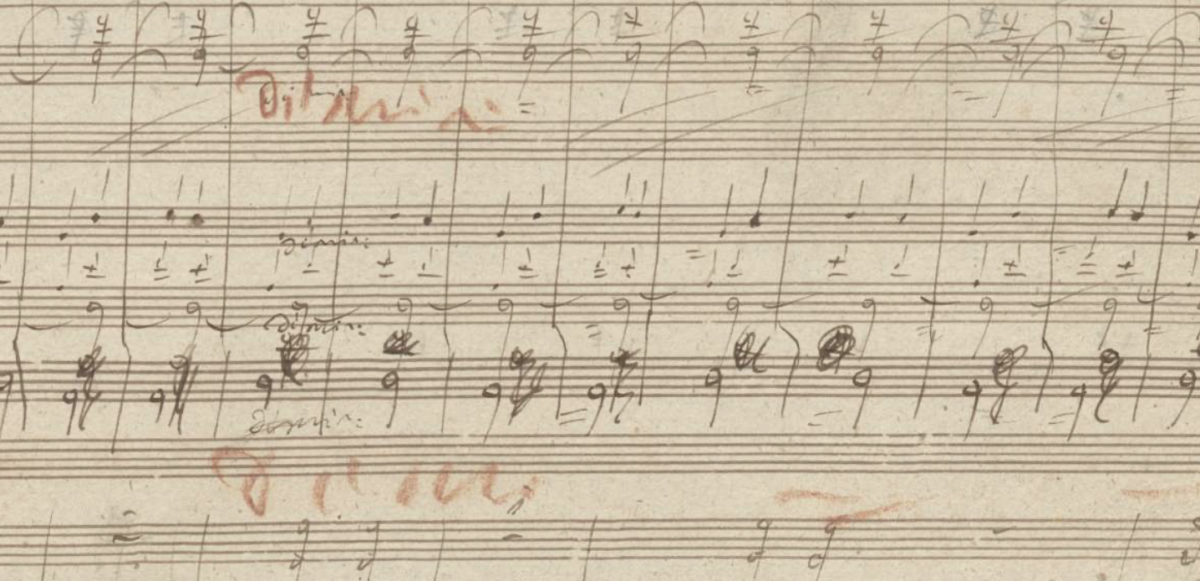

ギターと同じ調弦である「E-A-d-g-b-e'」が書いてあります。

シューベルト:アルペッジョーネ・ソナタ D.821

チェロは謎が多くも、現在も人気のある楽器のトップランナーとして、多くの人たちを魅了しています!

チェロを聴いてみよう

1. ボッケリーニ:弦楽五重奏曲 ニ長調 作品40-2〜第2楽章「ファンダンゴ」

2. ロンベルク:2本のチェロのためのコンチェルティーノ 作品72〜第3楽章

3. ベートーヴェン:三重協奏曲 作品56〜第3楽章

4. フランショーム:2本のチェロのための夜想曲〜第1番

5. オッフェンバック:チェロと管弦楽のための大協奏曲《軍隊風》〜第3楽章

6. サン=サーンス:《動物の謝肉祭》〜第13曲「白鳥」

7. 黛敏郎:Bunraku

関連する記事

ランキング

- Daily

- Monthly

関連する記事

ランキング

- Daily

- Monthly

新着記事Latest