フルラーナ/フォルラーヌ:イタリアのフリウーリ地方発祥で今も人気がある踊り

楽譜でよく見かけたり耳にしたりするけど、どんな意味だっけ? そんな楽語を語源や歴史からわかりやすく解説します! 第106回は「フルラーナ/フォルラーヌ」。

1993年生まれ、東京都出身。2022年、第1回ひろしま国際指揮者コンクール優勝。2025年、第21回ハチャトゥリアン国際コンクール指揮部門第2位、古典派交響曲ベスト...

フルラーナは、イタリアのフリウーリという地方の発祥です。どのあたりかというと、ヴェネツィア近郊で、ヴェネツィアと共に「フリウーリ=ヴェネツィア・ジュリア州」という自治体を形成しています。

踊りの名前と発祥の地名が似ている通り、フルラーナ(Furlana)の語源は、この地方で話されているフリウーリ語で「フリウーリの」という意味です。そのままですね!

英語ではフォルラーナ(forlana)、フランス語ではフォルラーヌ(forlane)と呼ばれます。

ちなみにフリウーリに中世の時代に東欧からスラヴ人が多く移住してきたこともあり、フリウーリ語はイタリア語に近からず遠からず、独自の特徴を持つ言語なのです。そのため、この踊りもスラヴ由来の踊りだと言われています。さて、その特徴とは……?

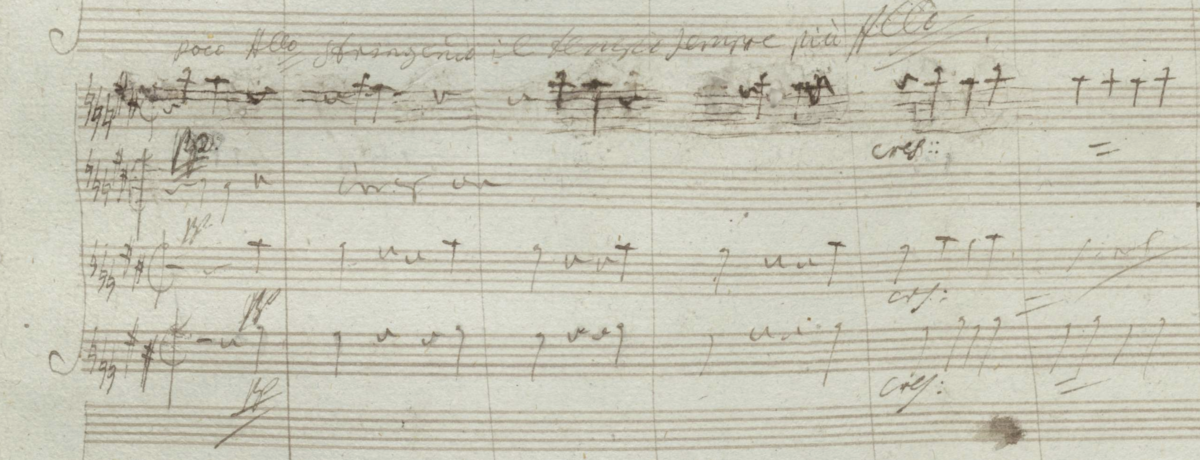

現存する最初のフルラーナは、1578年までさかのぼります。イタリアの作曲家、ジョルジオ・マイネリオ(1530頃〜1582)が書いた作品集《Il Primo Libro de Balli》の中に、「黒人の少女(娼婦?)の踊り フルラーノ(Putta nera ballo Furlano)」「フリウーリ風の苗木の踊り(L’arboscello ballo furlano)」という曲があるのですが、これがフルラーナの起源だと考えられています。こちらは2拍子で活発に踊られていました。

また、同じ曲集に「スキアラズラ・マラズラ(Schiarazula Marazula)」という、雨乞いの呪文がタイトルに付けられている曲も入っているのですが、これも当時のフルラーナの特徴を用いて書かれています。

ジョルジオ・マイネリオ:フリウーリ風の苗木の踊り、黒人の少女(娼婦?)の踊り フルラーノ、スキアラズラ・マラズラ

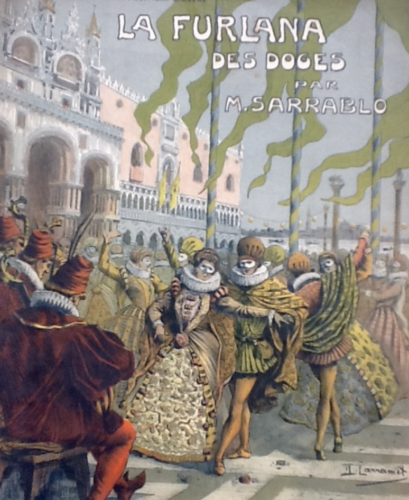

17世紀になると、ヴェネツィアを訪ねた各国の外交官が「ヴェネツィアでフルラーナという踊りを見た」という証言を残しています。このことからも、17世紀には都市部でも踊られるようになったことがわかります。

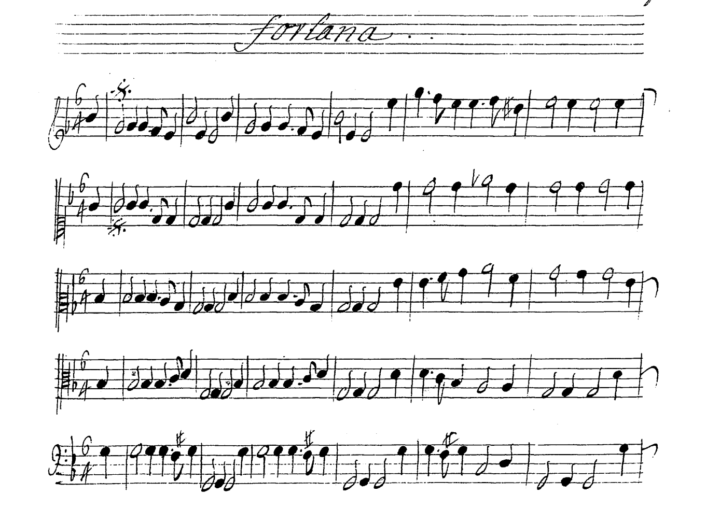

フルラーナが、王宮やバレエなどのために書かれた作品の中に挿入されるようになったのは、17世紀末ごろからです。その最初期の作品として、フランスの作曲家アンドレ・カンプラ(1660〜1744)がルイ14世の息子(王太子)のために書いた《ヴェネツィアの謝肉祭》(Le carnaval de Venise)が挙げられます。

この作品でのフルラーナ(フォルラーア)は、2拍子系の拍子ではあるものの、4分の6拍子で書かれています。この時期からは、4分の6拍子や、8分の6拍子で書かれることが多くなったのです。

アンドレ・カンプラ:《ヴェネツィアの謝肉祭》〜フォルラーナ

このフルラーナがどのような踊りかを知る手がかりはいくつかありますが、わかりやすいものをご紹介します。

1744年、ヴェネツィアの作家ジョヴァンニ・ジャコモ・カサノヴァが、オスマン帝国のコンスタンティノープル(現在のイスタンブール)の晩餐会にてフルラーナを踊ったときの記録です。

「身体が熱くなり、息を切らしてしまった。はたして、ここまで激しく踊るような国民舞踊はあっただろうか。しかし、一緒に踊った美しい女性にそんな様子はないどころか、私のことを挑発しているようにも見えました」

このことからも、かなり激しい踊りだったことがわかりますね! 音楽自体も速いテンポだったことが重なり、タランテラやサルタレロなどの急速な踊りと肩を並べて語られることも多かったようです。

普通であれば、宮廷文化の衰退と共に音楽や踊りも衰退していくものなのですが、なんと20世紀に入ってもなお、フルラーナ(フォルラーヌ)はわりと人気があり、ラヴェルなど多くの作曲家が書いています。

そしてフルラーナ発祥の地フリウーリをはじめとしたイタリア各地では、現在でもフルラーナが踊られているほど、国に根付いている人気の踊りなのです!

現在では、昔からのフルラーナがアコーディオンや弦楽器で演奏されているそうです。何百年経っても人気が衰えない踊り、素敵ですね!

現在踊られているフルラーナたち

フルラーナを聴いてみよう

1. テレマン:序曲 ヘ長調 TWV 55:F16〜フォルラーヌ

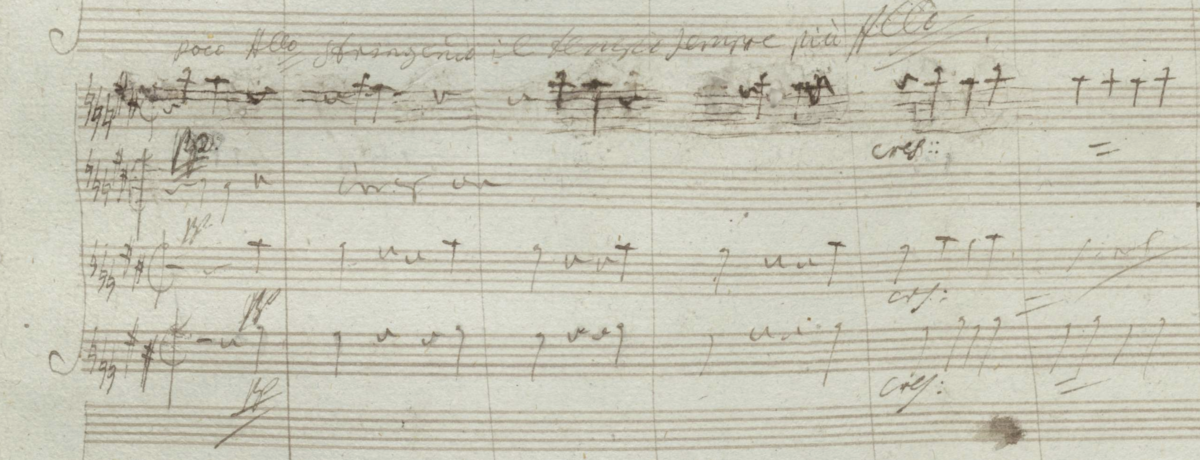

2. J.S. バッハ:管弦楽組曲第1番 ハ長調 BWV 1066〜フォルラーヌ

3. ヴラニツキー:バレエ音楽《ずる賢い村娘》〜フルラーナ

4. マスカーニ:歌劇《仮面》〜フルラーナ

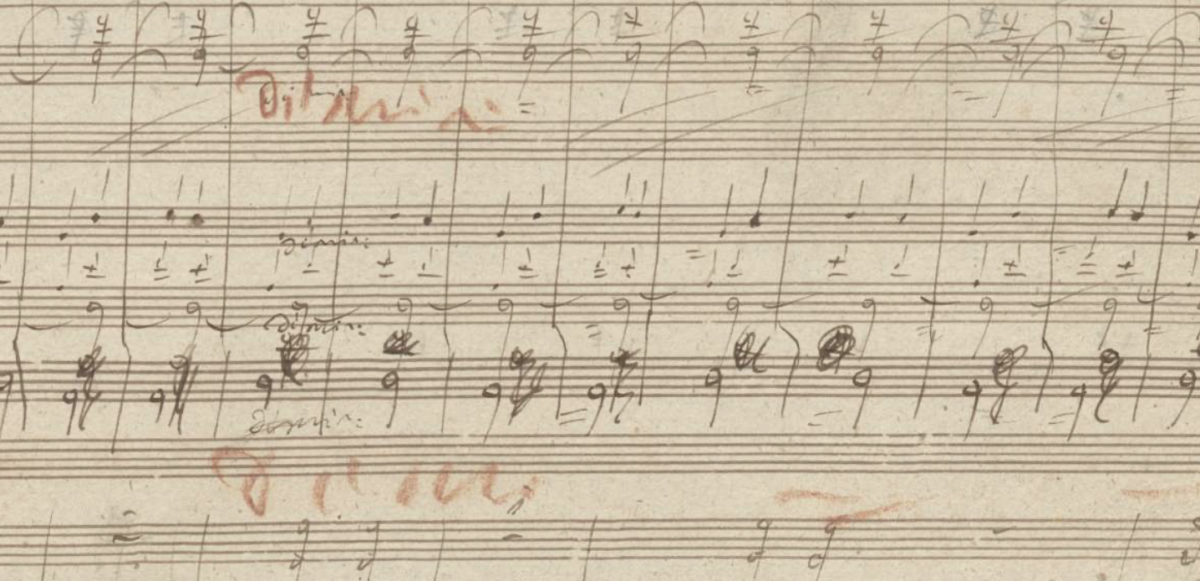

5. ラヴェル:組曲《クープランの墓》〜フォルラーヌ

6. カーター:フルート、オーボエ、チェロ、チェンバロのためのソナタ〜第3楽章

関連する記事

ランキング

- Daily

- Monthly

関連する記事

ランキング

- Daily

- Monthly

新着記事Latest