待たされる弱さではなく、待ち耐える強い力〜オフィーリアとシューベルト

配信だけではもったいない! 演奏が素晴らしいのはもちろん、思わず飾っておきたくなるジャケットアートをもつCDを、白沢達生さんが紹介する連載。12cm×12cmの小さなジャケットを丹念にみていると、音楽の物語が始まります。

英文学専攻をへて青山学院大学大学院で西洋美術史を専攻(研究領域は「19世紀フランスにおける17世紀オランダ絵画の評価変遷」)。音楽雑誌編集をへて輸入販売に携わり、仏・...

ジャケット写真にポートレート写真を使った例はこの連載でもすでに何度かとりあげていますが、アートワークとして撮影されたポートレートの中には、それ自体の魅力で完結していない、何かしらのインスピレーション源を連想できるものもあります。連載第4回でとりあげたパトリツィア・コパチンスカヤのアルバムもそうした例の一つでしたが、今回はまた違った路線のものを。

ジョージアの名ピアニスト、ブニアティシヴィリが扮するのは?

黒い背景に横たわる女性。

ピアノ作品集であると認識したうえでジャケットを見れば、その黒にグランドピアノのイメージを無意識に重ねてしまうかもしれません。

しかし、そこに女性が横たわっている――白い小さな花をたくさんつけた、カスミソウのような枝を手にして、眠りに落ちる前のような表情で。白い服はよく見れば濡れていて、さらによく見れば、黒い背景は何やら暗い水面で、女性の体は水面に浮かんでいるようです。

手前や奥に野草のようなものも見えるところから察するに、これは川辺でしょうか?

印刷されたSCHUBERTの文字と同じ赤色の唇が印象的な写真の女性が、演奏者のカティア・ブニアティシヴィリ。凄腕ピアニストを数多く輩出しているカフカズ地方の国、ジョージア出身の名手ですね。

フランスを拠点に世界的な活躍をみせている彼女は、アルバムにも一流フォトグラファーを起用、明確なイメージをジャケットやブックレット解説で提示してきました。

ここでもモード界の大舞台で活躍をみせるブレーメン出身の写真家で、他のアルバムでも何度かコラボレーションしているエスター・ハーゼが起用されています。

水面に横たわる、花を手にした女性……思い起こされるのは、心を病んだ末に歌いながら野をさすらい、冠を編む花を摘もうとして柳の枝から冷たい川に落ちてしまうオフィーリアではないでしょうか。

シェイクスピア『ハムレット』の第4幕第7場で語られるオフィーリアの死の場面は、その少し前で触れられる彼女の痛ましくも朗らかな狂気の態とあいまって、シューベルトが生きた世紀でもある19世紀の画家たちの創意を刺激しつづけました。

英国の画家J.E.ミレーが1852年に仕上げた作品は、それを所蔵するロンドンのテイト・ブリテン美術館を訪れるまでもなく、印刷物や画像データ、あるいはパロディ作品を通じて21世紀にも広く知られていますし、他にもさまざまな有名作をあげることができます。

シューベルトとオフィーリア、そしてピアニストが持つ「待てる力」

しかし、なぜオフィーリアなのでしょう?

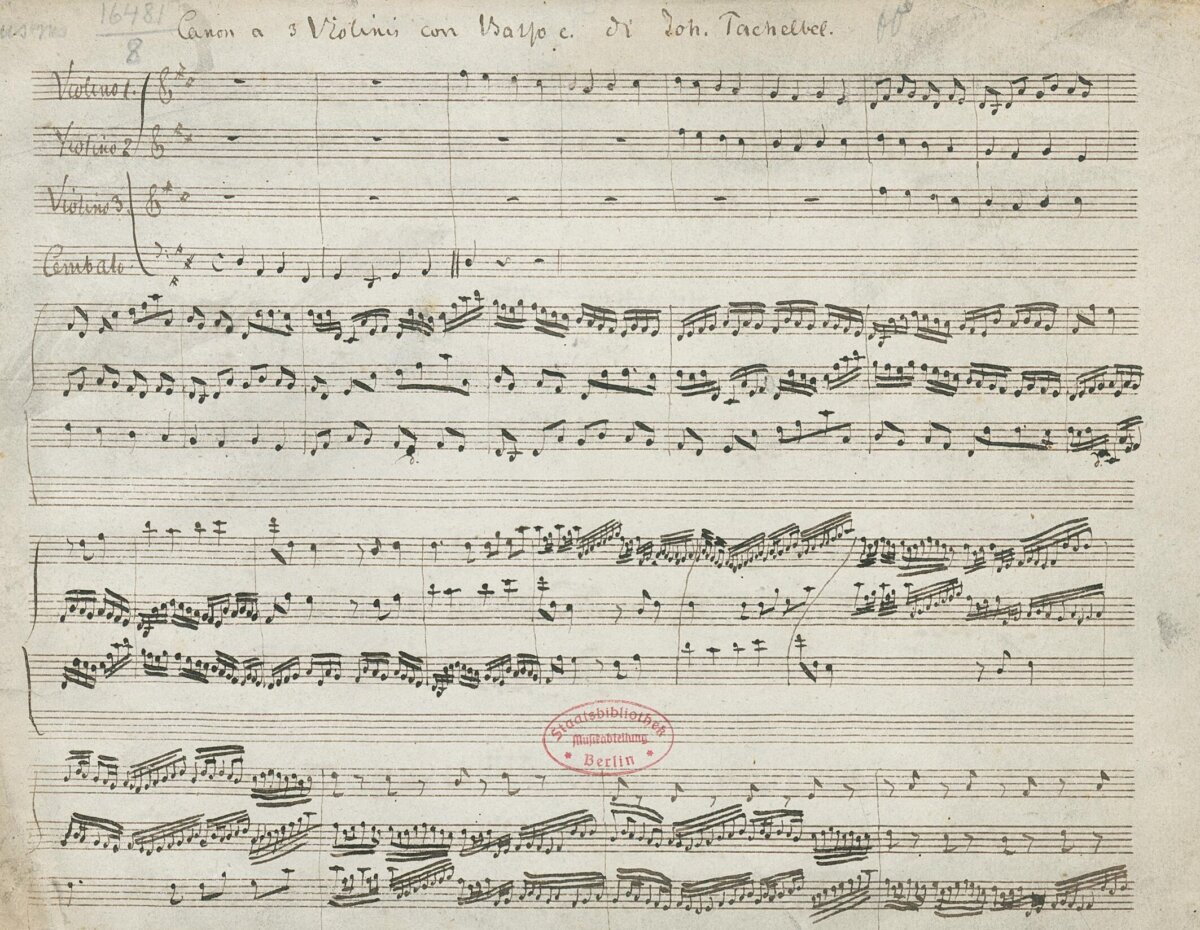

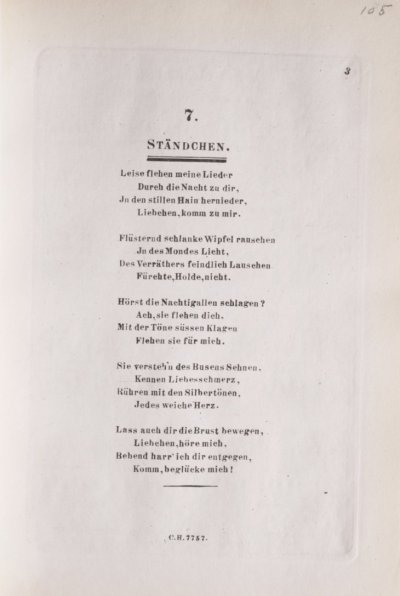

収録作品の核はシューベルト最後のピアノ・ソナタと、同じく早すぎた晩年の作である即興曲集第1集。そして最後の歌曲集である『白鳥の歌』から「セレナーデ」……最後の曲もリスト編曲によるピアノ独奏版で、歌詞が歌われることはありません。

シェイクスピアとは直接関係のない絶対音楽ばかりが集まっていて、その作曲者はいわゆる女性らしさとはむしろ縁遠い精神生活を送った文系男子のシューベルト。そこにオフィーリアの表象をあえてぶつけてきたブニアティシヴィリの企図は、どこにあったのでしょう?

原盤のライナーノートでは、演奏作品についての具体的な解説はいっさい掲載されていません(有名曲の海外盤では珍しくないパターン※)。ブニアティシヴィリ自身が寄せた二つの文章のうちの一つは「あるフェミニストのメモ」と題され、冒頭にはゲーテの戯曲『ファウスト』からの有名な一節が引用されています。

※国内リリース盤は原盤解説の英語版全文とその日本語訳(翻訳は渡辺正さん)に加え、長井進之介さんによる楽曲解説を含む日本語解説も掲載されています。

それはオフィーリアと同じく、思いを通わせたと信じていた男性に振り回され虚ろな心を抱えるに至った娘グレートヒェンの歌……シューベルトも歌曲「糸を紡ぐグレートヒェン」の歌詞に用いたその詩句を引きながら、我らがピアニストは彼女と属性を同じくする人々から見た異性、すなわちシューベルトを含む男性たちへの絶望と怒りについて語ったのち、その心の動きの正体は実は性別とは無縁の、決して解消しようのない普遍的な人間の孤独にかかわることだったのだ、という気づきに言及します。孤独と隣り合わせで死んでいったシューベルトと彼女はまさにその意味で、異性同士で優位を競ったりせず「歩みをともにする」ことができるのだ、と。

ところで、オフィーリアとグレートヒェンは二人とも、相手が相手が振り向いてくれるのを待ち続ける立場に置かれた女性として描かれた人物です。

耐えて待つ立場を女性の弱さのように言う人もいるけれど、それは“耐えられる力”“待てる力”でもあり、その力が子どもという愛すべき存在を生みうる力になって、その子を愛しぬくことにもつながる……シューベルトの音楽に女性らしさを感じるとすれば、それはそうした“耐えて待つ力”を感じるからにほかならない。「死と乙女」と題されたもう一つの文章で、ブニアティシヴィリは彼女が「確かに女性らしいところを感じる」シューベルトという作曲家の音楽をそう説明してみせています。

弱さを克服するのではなく、最大級の脆弱をもって創造と存在をもたらす強い力に変えてゆくこと、そのために彼女が選んだのが、齢31で不本意な死を迎える前年ないし数か月前に書かれた、即興曲集と長大な最後のソナタだったのです。

ただでさえ長大なソナタ第21番を、ことのほかゆっくり、深く思い沈むように弾き進めてゆくブニアティシヴィリ。死の年にあってもなお齢31の若さだったシューベルトが、時に希望に駆られて我知らず足取りが速くなり……といった瞬間もまた、入念な解釈の一環であるとわかる安心感。それはほかでもない、ピアニスト自身が“待てる力”を十全に発揮しているからにほかならないのではないでしょうか。

そういえば――リストの編曲によって歌声なく、つまり言葉なく綴られる最後の「セレナーデ」は、原曲ではこう締めくくられる歌でした。

Bebend harr’ ich Dir entgegen!

Komm’, beglücke mich!

震えながら、ぼくは待っているから――

さあ、どうか幸せな気持ちにしておくれ。

カティア・ブニアティシヴィリ(ピアノ)

SONY(アメリカ)2019年5月発売

19075841202(原盤)/SICC-30509(日本国内仕様)

関連する記事

ランキング

- Daily

- Monthly

関連する記事

ランキング

- Daily

- Monthly

新着記事Latest