『ハムレット』原作とトマの歌劇を比較! ミレイの絵画から考える翻案の明暗

文豪シェイクスピアの作品を、原作・絵画・音楽の3つの方向から紹介する連載。

第12回は、四大悲劇のひとつ『ハムレット』! 原作とフランスの作曲家トマの歌劇《アムレ(ハムレット)》を比較することで、シェイクスピア作品を異なる芸術作品に翻案することについて考えます。オペラで成功しているシーンと大胆に改変された驚きの箇所は、どこでしょう!?

上智大学大学院文学研究科講師。早稲田大学および同大学エクステンションセンター講師。専門領域は近代イギリスの詩と絵画。著作にシェイクスピアのソネット(十四行詩)を取り上...

肝心の結末が原作とまったく異なるトマの歌劇《アムレ》

英語と違って、仏語ではHの字は発音しない。だからホテルはオテル(hôtel)、語尾の子音も基本的に発音しないからヒーローはエロ(héros)で、シェイクスピアの悲劇『ハムレット』は英語と綴り(Hamlet)は同じなのに「アムレ」となる。

オテルはともかく、ヒーローがエロ……。非フランス語話者の日本人にとって、これはもはや面白ネタに近い。アムレにいたっては、もしやあの名作アニメで白いモビルスーツを操っていたあの少年ですか? と、昭和世代の一部オタクを中心に壮大な勘違いを誘発しかねない。

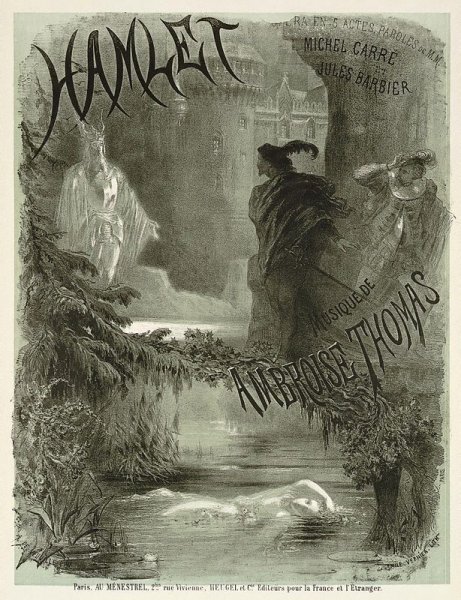

それでも、音楽を愛する多くの人が知っていて、一家言あることも珍しくないのがオペラの《アムレ》。やはり名前の最後を発音しない19世紀のフランス人作曲家、アンブロワーズ・トマ(Ambroise Thomas)が、シェイクスピアの原作に基づき手掛けた全5幕もので、日本では英語風にわかりやすく《ハムレット》と呼ぶのが一般的だ。

が、ここではあえて、というより頑なに、原語に忠実に《アムレ》と呼びたい。

理由はふたつ。ひとつはもちろん、シェイクスピアの原作と明確に区別するため。もうひとつは、そうしてきちんと分けて記さなければならないほど、シェイクスピアの戯曲『ハムレット』とトマの歌劇《アムレ》が違うから。戯曲と歌劇、英語と仏語という芸術形態や使用言語の相違のみならず、ところどころで内容が大きく異なり、話が変わってしまっているからだ。

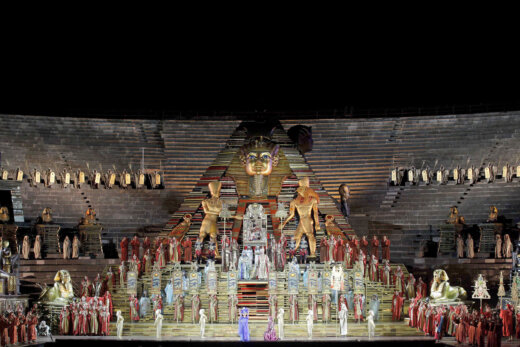

アンブロワーズ・トマ《アムレ》

戯曲『ハムレット』は、父王を毒殺し母と再婚して新王となった叔父に、王子ハムレットが復讐する物語。復讐という目的に全身全霊を捧げる彼は、恋人オフィーリアにまで冷たく当たり、彼女やその父および兄など周囲の誰も彼も不幸にしながら、ついに本懐を遂げる。そして最後に自身も毒刃に倒れ、仇と共に滅ぶことで、登場人物すべての悲劇に幕が下りてゆく。

だが、歌劇《アムレ》では主人公アムレ(=ハムレット)は死なない。彼を恋うるあまり狂って死んだオフィーリアの葬列にいた叔父の現国王を殺害し、復讐を遂げたあと、みずから王となることを宣言して終わるのである。

悲劇的で重々しい序曲から始まり、華やかなファンファーレあり、壮観の大合唱あり、主人公の独唱はもちろん女役との二重唱もありで、途中バレエまで挟む《アムレ》は堂々たるグランド・オペラ。歌劇として望みうるすべてを備えており、いかにも豪勢で素晴らしい。しかしだからといって、アムレが王になるというラストは、いくらなんでもいただけない——。

主人公が求めたのは王座ではない

シェイクスピアの書いたもうひとつの有名な悲劇『マクベス』のように、主人公が地位や権力を求めて己が手を血に染めるのではなく、父への敬愛と母への信頼を踏みにじられたがゆえに、逡巡の末に罪を重ねていくのが『ハムレット』の本来のプロットである。

生まれながらの王子であり、未来の王の地位を約束されていたハムレットを支配し、己の未来をかなぐり捨ててまでの復讐劇へと駆り立てたものは、俗っぽい野心などではない。初めからすべてを与えられていたという意味で、いわば傷のないエリートであった彼を突き動かしたものは、身近な人間たちに裏切られたという苦しみ悲しみであり、ひいては思いがけず傷つけられたことへの憤怒と屈辱感なのであって、それらは持たざる者の餓えた欲望とは異質かつ異次元のものだろう。

つまり、ある日とつぜん父を殺され、その死から2ヶ月も経たないうちに母にあっけなく再婚され、唯一信じられた恋人も陰で父親の指図を受けていたと知ったハムレットが陥ったのは、復讐の他は何も求めぬ純粋な苦悩。万一他に求めたものがあるとすれば、それはおそらくこの世の不信からの解放であって、間違っても王冠などではなかったはずだ。

だから、主人公が王になるという《アムレ》の結末はナンセンスの極み。オペラにはオペラであるための音楽的制約があり、そのため原作からさまざまな改変が生じるのは致し方ない。とはいえ、純粋な苦悩という最大の主題を最後で履き違えるような真似をしでかすのは、逸脱が身上のアダプテーションとしてもいささか筋が悪かろう。発表の翌年には原作への冒涜ありと《アムレ》が非難され、「シェイクスピアの国」イギリスでの上演用に、主人公が自刃して死ぬラストシーンを別に用意しなければならなくなったのも当然か。

歌劇でも名シーンは圧巻

とはいえ、原作のあまりに有名なシーンはさすがにそのまま。そしてそれが仏語となってなお、英語と寸分違わぬ言葉の威力を発揮しているところに、《アムレ》というフレンチ・オペラの手堅い強みがあるようにも思う。

たとえば、シェイクスピアの『ハムレット』第3幕第1場に出てくる「生きるべきか死ぬべきか」という例の独白。きっと誰もがどこかで聞いたことのあるTo be, or not to beの名ゼリフは、トマの《アムレ》でもやはり第3幕に置かれていて、Être ou ne pas êtreとなっている。

英語のbe動詞にあたるのが仏語のêtreで、これらはともにイとエの基本母音を擁する単語。短い一行内でのこれら母音の頭韻(語頭同一音の繰り返し)により、英語のセリフでも仏語のリブレット(歌詞)でも、主人公のもっとも重要なモノローグに、いやでも耳に残り余韻を引きずるような音楽的効果がおのずと加味される仕組みだ。

(ニュー・サウス・ウェールズ州立美術館蔵)

いっぽう、原作からの改変はあるものの、勘所はそのままに、むしろオペラならではのオリジナリティあふれる最大の見せ場として仕上がっているのが、第4幕のオフェリ(=オフィーリア)狂乱の場面である。

文字通りの悲劇のヒロインとして、彼女が狂って死ぬのはすでに述べたとおり。ただ意外にも、シェイクピアの『ハムレット』にオフィーリアの死の場面は存在しない。

正確にいうと、劇中にオフィーリアが死ぬ場面そのものは直接出てこないのであって、人づてに語られるのみ。ハムレットの母である王妃ガートルードが「つれない枝がポキリと折れて、花環もろともオフィーリアも小川のなかへ……」と、第4幕第7場でどこからか聞いた風に伝えるだけなのだ。

細部まで緻密に描かれたミレイの名画《オフィーリア》

もっとも悲劇的でありながら、決して舞台上で演じられることのないこの場面に鋭く着目し、名画《オフィーリア》を生み出したのが、19世紀イギリスの画家ジョン・エヴァレット・ミレイである。

リアルな溺死体よろしく、川面にただようオフィーリアのポーズが前代未聞なら、彼女を取り巻く南イングランドの川べりの自然描写は精確緻密の極致。葉の一枚一枚、葉脈の一筋一筋までもがきちんと描き分けられている。

また、画中に散りばめられたスミレやヒナギク、ケシやパンジーといった花々にも、夭折や無垢、死と眠りや愛の虚しさといった象徴的な意味がもれなく込められている。そしてそれらを拾い集めてみれば、「恋に破れた無垢な乙女の死」というオフィーリアの運命が見事に表徴されていることに気づく。

五感を刺激する戯曲からの翻案

およそ芸術界において、シェイクスピア作品の知名度は諸刃の剣。そもそも知名度がなければ、表現メディアの垣根を越えてまで翻案などされはしない。が、『ハムレット』のように原作の知名度が高すぎると、こんどは翻案作品に対する評価がシビアになりがち。

それでも画家ミレイのように、現実の場面として存在せず、読者や観客が事の次第を類推せざるをえない箇所を上手に選べば、翻案する側の想像の翼もまた際限なく広がり、誰の目にも明らかな独創性を発揮できるというもの。この意味で、近代イギリス屈指の名画であると同時に、文学の最良のアダプテーションのひとつ——それがミレイの《オフィーリア》といえるかもしれない。

だとすれば、音楽の世界における同様の好例は、トマの《アムレ》だろう。原作と同じく第4幕に据え置かれたオフェリの狂乱シーンでは、東の空がようやく白みはじめた朝まだき、彼女がこんどは原作にはない自身の言葉で「さよなら空よ、さよなら愛する人よ」と、今生に別れを告げ入水してゆく。しかも最初こそ淡々としたレチタティーヴォで始まるこの場面、後の大部分はソプラノの超絶コロラトゥーラが支配する長いアリアとなっている。

アンブロワーズ・トマ《アムレ》第4幕

早く終われ……と思わず祈りたくなるほど冗長となるか、このまま歌い終わらないで、そしてオフェリ死なないで! と哀切極まるかは、まったくもって歌手次第。けれど、それこそはオペラの醍醐味。オフェリが痛いほど繰り返すさよならの意の「アデュー(Adieu)」が、目に耳に焼き付いて、手指の先まで駆け巡って拍手喝采を誘ったなら、そのときトマの《アムレ》は、五感を刺激してやまない『ハムレット』の最高のアダプテーションとなる。

関連する記事

ランキング

- Daily

- Monthly

関連する記事

ランキング

- Daily

- Monthly

新着記事Latest