『リア王』の嵐のシーンは現代音楽でどう表現される? 老王の悲劇を読み解く

文豪シェイクスピアの作品を、原作・絵画・音楽の3つの方向から紹介する連載。

第19回は四大悲劇のひとつ、『リア王』を鬼才ライマンのオペラとウェストの絵画から読み解きます。老王リアが直面する嵐は、誰もがいずれ味わう悲劇。ひときわ難解と言われるこの作品に、この機会にぜひチャレンジしてみましょう!

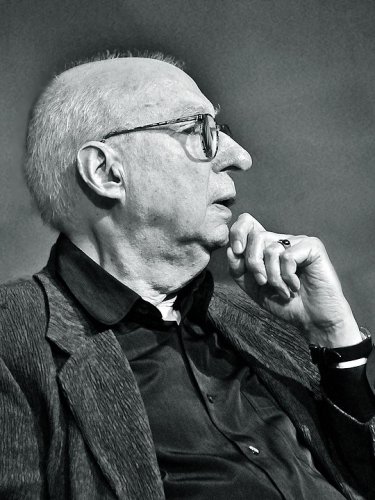

上智大学大学院文学研究科講師。早稲田大学および同大学エクステンションセンター講師。専門領域は近代イギリスの詩と絵画。著作にシェイクスピアのソネット(十四行詩)を取り上...

ドイツの鬼才が手掛ける《リア》は序曲もなくリア王の朗唱からはじまる

何の前触れもなく、いきなり始める——。

女性の扱いにひどく慣れた男のキスや、腕がいいぶん愛想のない寿司屋の握り、優秀すぎて大学に通う意味を見失った学生の起業等、巷でしばしば見かける現象だ。ただ何であれ、意表を突くのは既存の枠を超える第一歩。周囲はいささか面食らうものの、決して悪いことじゃない。

少なくとも、およそ前衛や斬新と称されるもので人の意表を突かないものはなく、もしもそれで好き嫌いが激しく分かれてしまうというのなら、そこは一種の宿命として甘んじて引き受けるより他はない。実際、現代音楽の世界でその種の宿命に粛々と甘んじ続けている作品のひとつが、ドイツの鬼才アリベルト・ライマン作のオペラ《リア》である。

シェイクスピアの四大悲劇のひとつ『リア王』に基づく本作は、序曲も前奏曲もなしに、いきなり主人公リア王の朗唱「お前たちを呼んだのはほかでもない(Wir haben euch hierher befohlen)」から始まる。こんこんと語り起こすようなドイツ語のバリトンに、やがてゴネリル、リーガン、コーディリアという3人の娘たちのソプラノ、特に次女リーガンのヒステリックな声が後を追いかけるように重ねられ、登場人物それぞれの歌の後や間を、これまた強烈な管弦楽が息つく間もなく埋め尽くしてゆく。

己の長い治世に己自身が倦(う)み飽きてしまった老境の王が、3人の娘たちの間で王国を分割しようと話を始める第1部第1場の冒頭からしてこうなのだから、ライマンの《リア》がオペラとしていかに破格かは推して知るべし。作曲家として室内楽も管弦楽もこなすけれど、何より声楽作品を得意とし、20世紀の終わりにベルリン芸術大学で現代歌曲を指導していたライマンの生み出す声楽パートは、とにかく破天荒。暴力的といってもいい。

それを非常に不快と捉える向きは多々ある。しかし果たして、ライマンの《リア》は本当に不快なだけか。楽曲の細かい部分、そして全体としての構造や結果までもがそうなのか。

ベルリン芸術大学で作曲、対位法、ピアノを学び、コレペティトールやピアノ伴奏者として活躍する。シェイクスピアの『リア王』やカフカの『城』をオペラ化したほか、数多くの声楽曲も作曲した。

ライマンの《リア》にオペラとしての古典的「調和」を求めるなら、そうだと答えるしかないだろう。しかし、現代音楽として、初めからそれを度外視すれば話は別。不快な響きはむしろ強烈な個性となりかわり、少なくともそれぞれの歌手の声は、複雑なオーケストラが鳴り響くなかにあっても決して負けることがない。

物は言いようといわれればそれまでだが、声が音に埋もれないというのはそれだけで、オペラとして実に手堅い職人技めいた魅力。これは歌手個人の力量だけではどうにもならない側面のある、指揮や演出が大いに左右し、煎じ詰めれば作曲の如何に行き着く問題だ。

事実、冒頭からいきなりバリトンの朗唱で淡々と、しかしはっきりと勝負をかけてくるライマンの作曲技法からは、主役のリア王をはじめとする各登場人物の性格描写、しかもその描き分けに重きが置かれていると直感できる。ならば、登場人物ほぼ全員の真性が露わとなり、追い詰められた王が荒野にたどり着く『リア王』最大の見せ場では、きっともっと大変なことになる。あの有名な「嵐」の場面で、ライマンは必ず何か仕掛けてくるに違いない! と、シェイクスピアの原作をよく知る者には、オペラの幕開け早々期待が高まって仕方ない仕組みになっているといえばいいだろうか。

領土の分割委譲問題がリア王にもたらした「嵐」

シェイクスピア四大悲劇のなかでもひときわ難解で、かのヴェルディが10年かけて構想しながらも劇場側と歌手契約問題でどうにも折り合いがつかずオペラ化を断念し、ライマンより先に依頼を受けていた本家本元イギリスの作曲家ベンジャミン・ブリテンも二の足を踏んでオファーを断った『リア王』。その最大の勘所、おのずと歌い手を選び巨匠をも尻込みさせる最高の難所が、第3幕第2場に登場する「嵐」の場面。娘たちに裏切られたリアが怒りに身を任せ、嵐の吹きすさぶ荒野をさまようシーンである。

先述したとおり、芝居の冒頭、生前退位を決めたリア王は3人の娘たちに王国を分け与えることにしたのはよいものの、やり方を完全に間違える。大事な領土の配分を、それぞれの親思いの「情の深さ」によって決めたのだから。

19世紀イギリスの画家で、とりわけシェイクスピア作品の絵画化でその力量を発揮したフォード・マドックス・ブラウンが、娘たちや重臣一同の前で足元の地図を王笏で指し示すリア王を描いた《コーディリアの分け前》で如実に示しているように、この分配問題こそはすべての悲劇の発端。たとえシェイクスピアを1行たりとも読んだことのない現代の一般市民であっても、そのあたりはたやすく察しがつくだろう。

なぜなら、ごく普通の一般家庭でも、相続の問題を愛や情とうかつに結び付けて語るのは御法度。これは悪手もいいところで、たちまち口から出まかせの嘘や、見苦しい媚態や泣き落としの応酬が始まり、まとまる話もまとまらなくなる。世間で実によくあることだ。

ましてや事は王国の分配と継承。つまり強大な権力の委譲である。情や愛はドライに切り捨て、法や掟や世の道理にとことん従ったところで、完全に丸く収まる見込みは端から薄い。それなのにリア王は、わざわざみずから愛の問題を持ち出した。こういっては何だが、お門違いどころか愚かにもほどがある。

バッドエンドは必然で、リア王は上のふたりの娘たちの、領土欲しさの耳に快い甘言にまんまと騙される。ブラウンの絵でゴネリルとリーガンのふたりの姉娘がリアの背後に控える形で描かれているのも、王が彼女らの術数にはまり、完全に取り込まれてしまった証。

そうして取り込まれた父がどうしたかといえば、ふたりの姉娘にすべてを譲り、真実彼を大事に思い、ゆえに軽々に愛の言葉を発せずにいた末娘コーディリアひとりに辛く当たる。これまで一番可愛がってきたはずの娘に、持参金も何もつけず無一文で、彼女を妃にと望む画面右端のフランス王に犬みたいにくれてやることにしたのだ。

フランス王に手を取られたコーディリアは、「その顔を二度と見たくない」という父の暴言を黙って受け流し、いかにも運命を静かに甘受する風情ではある。が、いつの時代のどこの国であっても、一国の王女が式も仕度もなく身ひとつで嫁に行くなど、生き恥以外の何物でもない。単なる言葉の上っ面の行き違い、一時の激情に流されて王女であるコーディリアにそれを味わわせるリアは、頑迷を極めている。やはり彼はひどく老いてしまったのだ。父である以前に王であることを忘れ、よりによってフランス王という海外要人の目の前で判断を誤るほどに……。

彼がそんな己の愚かさを悟るのは退位後。王国を継承したゴネリルとリーガンの姉娘ふたりからたらい回しにされ、手のひらを返したように厄介者扱いされ虐待されてようやく、リアは自分の判断が間違っていたと気づく。

が、時すでに遅し。ただの人となり、どこにも行き場を失った彼はもはや怒ることしかできなくて、その怒りにまかせ、今や唯一の従者となった道化とともに嵐の荒野をさまようのである。

Blow, winds, and crack your cheeks!

吹け、風よ、おのが頬を吹きやぶれ!

第3幕第2場でリアの老体に容赦なく吹きつける嵐は、ある意味、彼の心のなかの嵐。激怒という名のそれはもはや止みそうになく、続けて「大雨よ、降れ、滝になって竜巻になれ」と、さらには「稲妻よ、俺の白髪を焼き焦がせ!」と、嵐による世界の滅亡をも希求する一連の絶叫は、リアの絶望の深さを表して余りある。

自分で望んだはずの引退が自分の首を締め、望まぬ老後へ導かれる人生最後にして最大の皮肉。血のつながった娘たちから愛されないばかりか、詐欺師もかくやという手練手管で身ぐるみはがされる父の嘆きと悲しみ、権力の座から降りた男の脆さと危うさ。つまるところ、人は誰もひとりなのだという絶対的孤独——。

老王リアの悲劇は彼だけのものか? ウェストが描いた「嵐の場面」を読み解く

嵐の中をさまようリアの姿には、多くの人間が避けては通れぬ老境の悲惨と、やがてたどり着く絶望のすべてがある。その悲惨と絶望の果てにさらに訪れるものを、後続の第3幕第4場の登場人物全員を一堂に集めて描くことで表現しているのが、イギリス18世紀の有名画家だったベンジャミン・ウェスト作の《リア王》である。

嵐の中を道化ひとりを伴いさまよっていたリアは、耳の痛い箴言のせいで彼によって追放されていた忠臣ケント伯により発見される。臣下としてのケント伯の変わらぬ忠義と、見るも無残な姿となり果てたリアへの人としての憐憫は、激しい嵐が猛威を振るうなか、彼の腕をしっかりと取って支える姿から明白だ。

けれど、ケント伯に支えられながらもう片方の腕を荒れ狂う空に向かって突き出し、天をにらみつけるばかりのリアに、その思いはもはや伝わらない。今のリアと何かを分かち合い共にすることができるのは、忠臣ケント伯でもなければ、遅まきながら姉娘ふたりの虐待に気づき、松明を手にリアを救いにきた画面左端の重臣グロスター伯でもない。

リアのポーズはまさしく発狂のそれであって、彼が誰かと分かちあい、共にできるのは今や狂気のみ。その狂気を抱え、あるいは装っているのは、画中ではリアの足元ちかくにしゃがみ込んでいる2名の者たちで、まずは向かって左側のずっと付き従ってきた道化。そして向かって右かつ画面右端、グロスター伯の嫡男ながら異母弟エドマンドの奸計により勘当され、荒野の狂人トムに扮して身を隠しているエドガーである。

老王リアの悲劇は、決して彼ひとりのものではなく、誰もがいずれどこかで味わうもの。だからウェストの描いた絵のなかの誰もが、リアと同じ「嵐」のなかにいる。

少なくとも、本来あるまじき不孝や不忠、不条理により世をさかんに皮肉ることしかできなくなっているのは、王の両側に座り込む道化もエドガーも同じ。左端のグロスター伯に至っては、この後リアの次女リーガンによって目玉をえぐられる凄惨な拷問に遭うし、ケント伯とてリアを助けきれなかった無念に打ちひしがれて、あてどない旅に出ることになる。そうして不孝、不忠、不条理の嵐は、芝居の最後まで皆を巻き込み吹き荒れ続ける。

せめてもの救いは、姉たちによるリアの虐待を知ったコーディリアが、フランスから軍を引き連れブリテン島南東岸ドーヴァーに上陸し、父と再会を果たすこと。しかし、コーディリアは父リアと共に姉たちの軍勢に捕らえられ、牢獄に入れられる。ケント伯はリアの救出には何とか成功するが、その時すでにコーディリアは獄中で殺されており、この世に残された唯一の希望であった彼女の亡骸を前にして、リアもいよいよ耐え切れず狂気の果てに世を去ってゆくのが芝居の筋だ。

——誰のなかにも嵐がある。舞台上の誰も彼もが、それぞれの嵐に吹かれながら生きて死んでゆく。ゆえに『リア王』の「嵐」の場面はきわめて重要なのであって、解釈や翻案にあたっては誰の目にも絶対に外せない勘所かつ難所と映る。

ライマンのオペラではトーン・クラスターの不協和音が嵐を表す

実際、Blow, winds, and crack your cheeks! という嵐の場面のはじまりを告げる先の引用部分は、ライマン作《リア》の第1部第3場でもBlast, Winde, sprengt die Backen!と、ドイツ語でほぼそのまま用いられている。シェイクスピアの原作に忠実に、最高に悲劇らしい悲劇として同場面を再現しようとする翻案者側の意志を端的に感じさせるが、それはやはり何より音楽において顕著だ。

リアの心と体を覆い尽くす嵐。作品最大の勘所かつ難所を、ライマンはさまざまな音が塊となって一気に押し寄せるトーン・クラスター(隣接する多数の音を同時に響かせる音塊)技法で表現している。究極の不協和音としかいいようのないこの嵐の音響は、20世紀現代音楽の踏み絵ともいうべき過激さで、まさに好き嫌いが分かれるところ。力の限りかき鳴らされるオーケストラの中にあって、歌手もまた声を限りに叫び続けるのだから、正直たまったものではない。仮に現代音楽のアンチ方面から聴くに堪えないといわれても、それはある面で本当のことかもしれず、決して責める気にはなれない。

そう、《リア》の嵐の音響はあまりに破壊的であるがゆえに、確かに聴くに堪えない面がある。でも、だからこそ、ライマンの音楽は恐ろしく迫真的だともいえる。

考えてもみてほしい。本来、嵐の轟音に好んで耳を傾ける者はいない。この意味で、思わず耳を覆いたくなるほど不気味で、禍々しくて、ハーモニーという言葉も概念も初めからどこかに置き忘れてきたみたいにひたすら荒ぶるライマンの音塊は、まさに嵐そのもの。

また同場面において、時に人の命をも奪う「自然の驚異としての嵐」と、やがてリアを狂死にまで至らしめる「激怒という心の嵐」をふたつながらに表現する必要があることに鑑みれば、破壊的で畏怖を誘う不協和音の塊のようなトーン・クラスターの嵐は、20世紀以前の音楽が決して成し得なかった『リア王』の画期的かつ迫真的翻案。むしろ積極的にそう再認識すべきだろう。

嵐にかすかな希望をもたらすエドガーのアリア

ただ、人はいつまでも嵐のなかにたたずんではいられない。同じように、耳をつんざく音塊にもそう長く生身の肉体を晒し続けてはいられない。嵐の後の静けさが自然の摂理であり必然として訪れるように、ライマンの《リア》でも嵐の場面の後にはやがて、エドガーのやるせないアリアが響き渡る。

ひとしきりあらゆる音が暴れた後、やおら始まるテナーもしくはカウンターテナーの静かながら震えるような、ひときわ高音の哀しい独唱。それはもはや「歌」であることを超えた「声」そのものとして、辺りに高らかに響きわたり、胸にしんみりと染みわたってゆく……。

エドガーがもたらすその思いがけない美しさは、ライマンのオペラ《リア》の知る人ぞ知る魅力。そしてそれは、シェイクスピアの『リア王』という悲劇そのものを改めて振り返れば、ある種当然の帰結とわかる。

陰謀から逃れ、生きるために名前も身分も何もかも捨て、荒野の狂人トムになるしかなかった哀れなエドガー。けれど、世の不条理を一身に背負った彼こそは、実のところ、この悲劇に残された一縷の希望。

目を潰され、ドーヴァーの白い崖から身を投げようとしていた父グロスター伯をすんでのところで救い、その手を取って力強く一緒に歩み出すのは、哀れなトムのふりをしたままの息子エドガー。最後に「最も老いた者が最も苦しみに耐えたのだ」とリアの死を静かに悼み、5幕3場の長い悲劇にようやく幕を下ろしてくれるのも、ほかならぬエドガーだ。

前触れもなくいきなり始まった悲劇なら、エドガーの美しいアリアのように、思いがけない救いを得て終わることだって十分ありうる。そんなかすかな希望を忘れずに、この嵐のなかを生きていけたなら——。

関連する記事

ランキング

- Daily

- Monthly

関連する記事

ランキング

- Daily

- Monthly

新着記事Latest