光の描き方から印象派の流れを辿る~モネやゴッホらの傑作「印象派・光の系譜」展

印象派の美術といったら、ルノアール、ゴッホ、セザンヌ、モネあたりを思い浮かべる人が多いかもしれません。その周辺の画家まで含めて、描きかたを見比べられるように展示されているのが、三菱一号館美術館の「イスラエル博物館所蔵 印象派・光の系譜」展(2022年1月16日まで。大阪では、あべのハルカス美術館にて1月28日から4月3日まで)。印象派を鑑賞する糸口をご紹介!

1963年埼玉県生まれ。慶應義塾大学文学部を卒業、音楽之友社で楽譜・書籍・月刊誌「音楽の友」「レコード芸術」の編集を経て独立。オペラ、バレエから現代音楽やクロスオーバ...

印象派の系譜が時系列的にわかる展示の流れ

そもそも「印象派」とは何か? 知識として何となく知っているだけでなく、それを“体感”できるのが三菱一号館美術館「イスラエル博物館所蔵 印象派・光の系譜」展のいいところだ。

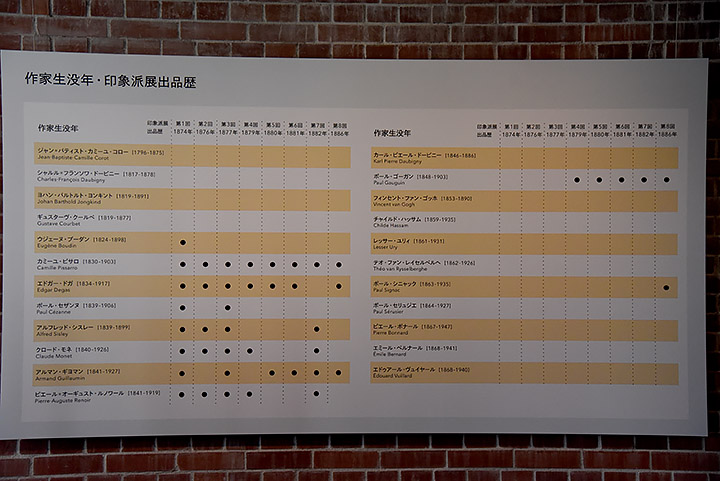

会場では大きな図表も用いて、第1回(1874年)から第8回(1886年)まで開催された印象派展に出品した画家がわかりやすく示されている。それによると、8回とも全部出品したのはピサロだけで、ドガは7回、モネやルノアールやゴーガンは5回、セザンヌは2回。ゴッホに至っては一度も出品していない。

となると、ゴッホは印象派ではないということになるのだろうか? 厳密にはそうなる。だが今回の展示では、印象派展に出品しているかどうかよりも、その周辺のさまざまな画家たちにスポットが当てられ、さらには印象派の先駆者たち(コロー、クールベら)とポスト印象派(ヴュイヤール、ボナールら)までの流れもつかめるようになっている。

その視点のひとつが、今回の展示のタイトルにもなっている「光の系譜」である。

19世紀末から20世紀初めにかけて、美術の世界で起きていた一大変革は、「光」をどう画面の中で捉えるかにも集約される。

一つひとつの作品を観ていくと——コローの描く夕暮れ時の神秘的な森にせよ、シスレーやブーダンの描く水面のさざ波や空に流れる雲にせよ——常に少しずつ動いている捉えがたいもの、光のうつろいゆく瞬間を描こうとした作品が多いことに気が付く。

同じ頃、音楽の世界でも静かな革命が起きていた。「光そのもの」に関心を寄せた画家たちと同じように、「響きそのもの」に作曲家たちは関心を寄せるようになり、それは20世紀音楽への幕開けとなっていく。その始まりはドビュッシーである(この動きを印象主義音楽と呼ぶこともあるが、絵画の印象派とは直接の関係はなく、さらに本人は印象派と言われることを嫌がっていた)。

「印象派」という言葉は、1874年、年に一度の公的な美術展覧会であるサロンに落選したことに不満を持った画家たちが、サロンから独立したグループ展(印象派展)を開催するようになったことから生まれた。モネの「印象・日の出」に対して、ある評論家が「絵画というよりは『印象』を描いただけじゃないか」と非難したことから、この言葉が使われるようになった。

「印象派・光の系譜」展カタログ165ページより

モネやゴッホ、ルノアールらの知られざる名品

本展は、「水の風景と反映」「自然と人のいる風景」「都市の情景」「人物と静物」と4つの章に分けて展示が組まれている。

歩みを進めていくと、「あれ? さっきこの画家出てきたよね」というようなケースも多い。同じ画家の作品を単純にひとくくりにするのではなく、前後の位置関係にこそ留意がなされている。

そうした中で、たとえば、クールベが海の波を力強く描いた《海景色》のあとに、セザンヌもこんなに激しい絵を描いていたのかというような《川の湾曲部》、《エスタックの岩》が並ぶ。これらを観ていると、彼らの間に、大胆で挑戦的な精神が受け継がれているのでは、と思えてくる。

そして、有名画家たちの意外な名品に出会える。中でもモネ《睡蓮の池》(1907年)には驚かされる。

モネが晩年に睡蓮をテーマにした絵を多く制作していることは知られているが、今回のこの作品は、あまり有名とは言えないだろう。しかし、精緻に描かれた画面全体から明るく放射される霊気のようなオーラは素晴らしく、数ある「睡蓮」の中でもトップクラスの知られざる傑作といえる。

三菱一号館美術館上席学芸員の安井裕雄さんの話によると、画面全体に塗られていたニスを取り除いたことによって、今回の明るい色彩が現れたとのこと。それはカタログや宣伝写真にも再現できていないほど美しく鮮やかなので、ぜひ会場で確認されることをお勧めする。

右:石橋財団アーティゾン美術館蔵の《睡蓮の池》(1907年)

左:和泉市久保惣記念美術館《睡蓮》(1907年)

そのほかにも、ゴッホ《麦畑とポピー》における緑と赤の強烈な色彩のコントラストも、黄色いひまわりのイメージからすると、意外感があるし、ルノアールの静物画も、柔和なタッチで女性を描いた画家のイメージからすると、不思議な面白さがある。

未知の素晴らしい画家レッサー・ユリィとの出会い

いまSNSでは、今回の展示に出品されている、ある一人の知られざる画家の作品がすごい! と連日話題となっている。その人の名は、レッサー・ユリィ(1861~1931)。11月に配信されたニコニコ美術館(通称・ニコ美)による番組がきっかけである。

ドイツで主に活躍したユリィの作品は、夕暮れの水辺の木立を描いた《風景》、都市の美しい風景を描いた《冬のベルリン》と《夜のポツダム広場》、椅子に座って裁縫する女性の後ろ姿を詩情豊かに描いた《赤い絨毯》の4点が展示されている。

とりわけ《夜のポツダム広場》は、1920年代の雨の夜のベルリンの風景がこんなに現代的だったのかと驚かされる。ニコ美では「有楽町のビックカメラ前みたい」との声が挙がって、大変な盛り上がりを見せた。

そもそも、イスラエル博物館の近現代美術部門に、これほどのクオリティの印象派関連の絵画が収められていたということ、そこには知られざる名品が数多く含まれているということ、それ自体がとても興味深い。

ここにあるのは、ロスチャイルド家をはじめとするユダヤ人のコレクターたちが、戦争とファシズムの時代を生き延びて、大切に所蔵していた貴重な美術品をイスラエル博物館に託したことによって築き上げられたコレクションである。

それらは、ユダヤ人抑圧の歴史のなかで、忘却されかねなかった作品群であり(それは美術のみならず音楽においても同様のことが起きている。たとえばメンデルスゾーンやマーラーやシェーンベルクをはじめ数多くの作曲家たちの作品が排除された)、レッサー・ユリィもそうした画家の一人なのである。

評価の定まった名作を鑑賞しに行くのも楽しいが、未知の素晴らしい作品に出会うのは、それに勝るとも劣らないくらい楽しい。今回の展示にはそのための工夫がたくさん凝らされている。

関連する記事

ランキング

- Daily

- Monthly

関連する記事

ランキング

- Daily

- Monthly

新着記事Latest