第14回 トーンマイスター 石丸耕一さん——音は人を幸せにすることも、凶器にもなることもある

クラシック音楽の世界で仕事をする飯田有抄さんが、熱意をもって音楽に関わっている仕事人にインタビュー。その根底にある思いやこだわりを探る連載第14回。

今回お話を伺ったのは「トーンマイスター」という聞きなれない職業をもつ、石丸耕一さん。東京芸術劇場の舞台管理担当として「音」について多岐にわたるお仕事をされています。石丸さんが大切にしてきた驚くべき、そして感動的な音響の世界についてたっぷりと語っていただきました。

トーンマイスターってどんなお仕事?

——石丸さんが従事されている「トーンマイスター」というお仕事は、まだ日本では耳馴染みのないものですね。

石丸 「マイスター」とは、ドイツ語で「親方」を意味します。イタリア語では「マエストロ」。ワーグナーの楽劇《ニュルンベルクのマイスタージンガー》は、ジンガーが「歌手」ですから、「歌手の親方」という意味ですね。「トーン」は「音」ですので、トーンマイスターとは「音の親方」ということになります。

日本ではまだ、トーンマイスターという職業は定着していません。しかしイギリスやドイツでは、トーンマイスターを養成する教育カリキュラムがちゃんとあり、国家資格があります。それを納めた人たちが、劇場や放送局やレコード会社に就職をし、キャリアを積んでいき、そのセクションのトップに立った人間をトーンマイスターと呼んでいます。

また、そのほかの国でも、この教育や資格を持っていなくても、それと同等の職についている人を「トーンマイスター」と呼んで、収入や社会的地位がきちんと保証されています。

——どのような内容のお仕事なのでしょうか。

石丸 私がここ東京芸術劇場でトーンマイスターとして行なっている仕事には3つの柱があります。

1. オペラ公演のサウンドデザイン

2. クラシックコンサートの音響支援

3. レコーディング

主にこの3つです。

オペラ歌手をサポートする成分の「スパイス」

石丸 まずオペラ公演のサウンドデザインです。オペラが誕生したころは、せいぜい200人くらいの会場で上演されており、歌手の歌声は会場の隅々まで充分に聴衆に届いていました。それが、都市人口の増加により、劇場が大型化していった。そしてオーケストラの楽器が進化して音量が大きくなりました。

とくに金管楽器はアメリカで革命的な進化を遂げ、さらに、オーケストラのサイズも大型化していきました。劇場とオケが大型化し、音量が大きくなっても、歌手の肉体はそうそう変わりません。それでも、かつてのオペラの舞台美術は、じつは音響反射板の役割も果たしていました。

先般亡くなられた、フランコ・ゼッフィレッリさんの舞台美術は、幕が開くと拍手が起こるくらい、一幅の絵のような素晴らしい美術であり、実はソリストが歌いやすいように、音響反射板としての計算もなされていたのです。

ところが戦後、とくにドイツのヴィーラント・ワーグナー以降、演出に針が振れていき、コンセプチュアルな舞台美術が増えいきました。その結果、舞台美術は必ずしも音響反射板として歌い手の手助けをしなくなってしまったのです。

オペラが誕生したころの時代と、現代の劇場やオーケストラや演出との違い。歌手のためにその差分を補完するには、進化しつつある電気音響が有効であると考えられるようになりました。とはいえ、歌手の歌声をマイクで拾ってスピーカーから流す、というのとはまったく違う方法です。

——トーンマイスターの考えることは、いわゆるPA、音を大きくするという単純な発想ではないのですね。

石丸 私はオペラでいわゆるPA、拡声をしたことはありません。PAの嫌いな音響さんなので(笑)。聞こえないからといって、やみくもに音量を上げてしまっては、オペラの本質を壊してしまいます。トーンマイスターはオペラの本質を崩さずに、電気音響を用いて響きの成分を変える、ということを行ないます。

オペラが上演されるホールは、そのものが楽器です。それぞれに固有の響きがある。それらは個性なので、人の好き嫌いはあっても、良い悪いではありません。それはピアノなどの楽器も一緒ですね。スタインウェイが「良く」て、ベーゼンドルファーが「悪い」とは言えないないように。

ただ、個性がある以上、「向き/不向き」はあります。客席2000人を超える空間で、あまりに残響時間が長いと、歌手が歌う声の母音成分ばかりがブワ〜ンと響いてしまい、歌詞の明瞭度を支える子音成分、つまり「S」「K」「T」の発音が、響きのなかに埋もれてしまうのです。そうなると、客席からは何を歌っているのかわからなくなる。何を歌っているかわからないと、人は「よく聞こえない」と思ってしまうのです。

だとするならば、電気音響によって、歌手が歌っている空間全体の響きをマイクで拾い、そのなかから子音成分だけを取り出してスピーカーからほんのちょっと足してやれば、自ずと歌詞が聞き取りやすくなるはずです。客席にとっては「ああ、よく聞こえて、素晴らしい歌声だね」と感じられるようになるわけです。

スピーカーからは、それだけ聞いてもよくわからないくらいの、子音成分しか出しません。ホールそのものが持つ特性を、芸劇のコンサートホールなら、アコースティックサウンドに適したホールということを踏まえ、あくまでもオペラの生音の良さを活かすために、客席で聴こえにくい「響きの成分」に働きかけを行なうのです。歌手の歌声自体は生にしか聞こえないし、客席には電気音響を使っているとは感じられない、自然な響きが届けられるのです。

——昨今の歌手の歌声は聞き取りにくい、などといった批判があったりしますが、そもそも空間設計もオーケストラのあり方も、作品が作られた当時とは違う。歌手の声も作品そのものの魅力も、客席がきちんと受け取れるように、音響の成分レベルでサポートされているんですね。

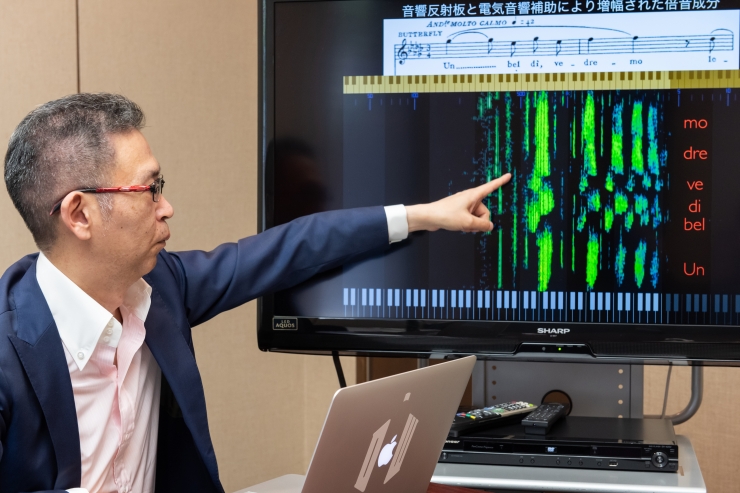

石丸 そうです。逆に、響きがスカスカの会場でオペラをやらなければいけないときには、母音成分をちょっと足して豊かな響きにしたりします。このグラフは、スカスカな響きのホールで、母音成分を足し、基音に対して倍音を豊かに響せた結果のグラフです。

それはちょうどスープを味見しながら、ちょっと塩やスパイスを足すような仕事なのですね。電気音響の技術を有効に使って響きをコントロールして、マエストロやソリストたちのやりたいことをきちんと実現できるよう、味方をしてあげるんです。

演出の都合上で、後ろを向いて歌うなど、無理を強いられる歌い手は孤独です。無理をして声が出なくなり、彼らの評判が下がって仕事が減ったとしても、誰かが責任をとってくれるわけではありません。だから私たちが支援をするのです。

実は、すでに30年前の時点から、ヨーロッパの有名な歌劇場ではこうした技術が導入されていて、トーンマイスターの名前もきちんと公表されているのです。

脱! 生音幻想〜「ボリショイのトロイカ」に教えられたこと

——30年前から!? 電気を使わない、何も手を加えない「生の音」が絶対だという考え方は、もはや「生音幻想」とでもいうべきお話なのですね。ところで石丸さんは、このようなオペラのサウンドデザインの技術をどのように習得されたのでしょうか。日本には教育カリキュラムがないとのことでしたが。

石丸 私自身は音楽大学を出たわけではなく、オペラはまったく知りませんでした。ただ、若い頃から音が好きで好きで、音の仕事ならどんなものでもいいから就きたいと思っていたんです。

最初は民放ラジオ局に入り、ラジオドラマやヴァラエティ番組の台本を書いたりディレクターをしたりしていましたが、やがて目の前にお客様がいる劇場やライブの世界に心惹かれまして、20代の途中で、ラジオから舞台の世界へと移り、歌舞伎座と新橋演舞場の音響を担当していました。どちらも松竹の劇場ですので、歌舞伎のみならず、80年代の松竹の時代劇「必殺仕事人シリーズ」や「鬼平犯科帳」などの舞台シリーズも手がけました。「中村主水」が人を斬る時のブシュっという音や、「簪の秀」がプヒュンと簪を扱う効果音も作ったり、本番のオペレーションも行なっていたんです。

——なんと、スタートはオペラではなく歌舞伎や時代劇のお芝居だったのですね。

石丸 この東京芸術劇場が1990年にできたときに、開場メンバーとして呼ばれまして、音響担当に就きました。ここはコンサートホール、プロセニアム形式の劇場、2つの小劇場がある大型複合劇場ですので、演劇の仕事もできなきゃいけないし、クラシック音楽にも精通する必要が出てきました。

翌年の1991年にはモスクワ室内歌劇場が来日し、東京芸術劇場で公演を行なうことになっていました。音響は日本側でやってもらいたい、とのこと。私は歌舞伎に携わってきたけれど、オペラの経験はまったくなかった。モスクワの芸術監督のお名前を調べたら、ボリス・ポクロフスキーさんであることがわかりました。彼はモスクワのボリショイ劇場の元芸術監督であり、60年代は作曲家のショスタコーヴィチさん、指揮者のロジェストヴェンスキーさんとともに仕事をしていた人で、この3人はロシアの3頭立て馬車のトロイカになぞらえて、「ボリショイのトロイカ」と呼ばれていました。

ボリショイの黄金時代を築いたお一人を相手に、オペラ未経験の人間が一緒にやって、歯が立つわけがない。初めから白旗を上げることにしまして、知り合いのロシア語通訳の方に代筆してもらいお手紙を送ったんです。

「来年の日本公演では、私が日本側の音響担当なのですが、恥ずかしながらオペラを知りませんし、やったこともありません。私はもともと歌舞伎の音響をやっていました。歌舞伎でも現在は電気音響を使うので僕なりに考えてはみておりますが、ダメだったらダメと言ってください。クビならクビでも構いませんので、ぜひご意見おきかせください」と。

当時は東西冷戦時代、まだ鉄のカーテンの向こう側。手紙が届くかどうかもわからなかったのですが、ポクロフスキーさんからお返事が届き、「君の手紙を読んで、大変興味深く思いました。オペラ400年、歌舞伎400年と言われるけれど、まったく違う文化土壌で出来上がった舞台芸術でありながら、音響のアプローチは同じだということにとても心惹かれています。ぜひボリショイにいらっしゃい。オペラの音響がどういうものか、学べるようにしてあげましょう。そのかわり、ボリショイのメンバーに、あなたが歌舞伎座でどんなことをしているか、話してあげてください」とありました。

そしてすぐにソヴィエト大使館から「ポクロフスキーさんからインヴィテーションカードが来ています」と電話があって、急遽行くことになりました。

——1990年、まだ大使館を経由する必要があった時代なのですね。

石丸 当時は招待状がないと西側の人間は入れなかったのです。で、行きましたら、ボリショイ歌劇場では日本未上演だったチャイコフスキーの《オルレアンの少女》、そしてモスクワ室内歌劇場の方でも、やはり日本未上演で、翌年に東京芸術劇場で行なわれる予定のショスタコーヴィチの《鼻》、そしてモーツァルトの《劇場支配人》。この3つの公演を、「君の勉強用の公演だよ」と用意をしてくださっていました。もう死に物狂いで食らいついて勉強しました。それが、今までチン・トン・シャンの世界にいた人間が、オペラというものに首を突っ込んだ最初だったのです。

——そこで学ばれたのが、先ほど話されていたサウンドデザイン、子音や母音成分、反射音を考慮して倍音をコントロールする方法だったのですね。

石丸 はい。そしてそれは、1960年代に「ボリショイのトロイカ」と呼ばれた3人が20世紀のオペラについて語り合う中で、電気音響の技術に期待していた内容だったのです。60年代はまだマイクとスピーカーが出来たばかりで机上の空論でしかありませんでした。しかし、私が90年に行ったときにはアナログからデジタルに移行していた時代。ポクロフスキーさんは、ヨーロッパの有名な歌劇場でも、今ではこうした技術を用いているよ、と話していました。

そしてさらに、そこから30年経った現在、デジタルやコンピューターの時代となり、60年代にボリショイのトロイカが考えたメソッドは、よりきめ細かく実演できるようになったのです。

電気音響を使わないサポートも

——トーンマイスターのお仕事2つ目は、「クラシック・コンサートの音響支援」とのこと。これはどのようなお仕事ですか?

石丸 東京芸術劇場のコンサートホールで、仲道郁代さんがご自身が所持していらっしゃるベートーヴェン時代のフォルテピアノとオーケストラとで、ベートーヴェンのピアノ協奏曲を演奏したときのことです。稽古場でのリハーサルのときから、当時のフォルテピアノの音量が、現代のオーケストラの中では聞こえないのではないか、と大変ご心配をなさっていた。いざホールでリハしてみたら、やはりほとんど聞こえないんですね。

そこで私は、マイクとかスピーカーとか電気音響を使わずに解決しようと思いました。仲道さんに「どのあたりの音がご心配ですか?」と伺うと、上のミのあたりをポロポロポロっと弾かれて、「このあたりがオーケストラの中から立ってこないと、ベートーヴェンの協奏曲が成立しなんです」とおっしゃる。その上の方のミの音を測定器で測ってみると、だいたい780ヘルツから760ヘルツでした。舞台技術の仕事というのは、イマジネーションを数値化する仕事なんです。そこでこれを使います。

——え!? 何ですかこれは。

石丸 音の波の幅、ヘルツという単位を長さで実際に示した巻尺です。何センチ、というかわりに、何ヘルツと書いてある。私たちトーンマイスターのための特別な巻尺です。ドイツで売ってるんですけどね。

音は空気の波ですから、780ヘルツの音の波の幅はこの長さということがわかります。この幅の波がピ〜〜〜〜〜ンと空中を飛んでいくんですね。とすると、フォルテピアノから、この幅のところにアクリルの反響板を立ててやると、その音が重点的に強く前に押し出されるんです。ほかの音程よりも、仲道さんがご心配されている上のミの音周辺が、最も強く客席に押し出される。

——音の波形は目に見えない抽象的な世界のもので、現実世界ではないような感覚でしたが、巻尺でこのように示されると、急に可視化されるようで不思議な感じがします!驚きました……。

石丸 実際にその方法で対応しましたら、客席に届く音量は約9デシベル上がりました。デシベルというのは、音響心理学の話になりますけど、人は3デシベル音量が上がると、音が一回り大きくなったと感じるんです。9デシベルというと3倍ですから、3まわりピアノの音が大きくなったと感じる。聴感上の音を9デシベル上げるためにマイクとスピーカーを使うとなると、相当出さなきゃならない。きちんと計算して正しく反射板を使うと、そうせずに済むのです。

——このアクリル板、トーンマイスターの特別な仕様のものなんですか?

石丸 そうです。ロイヤル・オペラ・ハウスや、ロイヤル・アルバート・ホールのために作られたイギリス製のもので、うちでも導入しました。

レコード会社とタッグを組んで

——3つめのお仕事は、レコーディングとのことですね。

石丸 ヨーロッパでは、劇場のトーンマイスターとレコード会社の技術チームが一緒に仕事をするというのが、スタイルとしてできあがっています。日本ではまだ全然行なわれていませんでしたが、先日、日本で初めて、キングレコードさんと東京芸術劇場の共同制作でパイプオルガンのレコーディングをしました。8月終わりにDSD11.2のハイレゾサラウンドで配信がはじまり、10月にはCDも発売されます(10/23 発売予定)。

東京芸術劇場では、30年かけてパイプオルガンに対するベストマイクポジションを模索してきました。そのポジションとテクニックを劇場の音響チームが提供し、録音の技術はキングレコードさんが提供し、タッグを組んだ日本初の作品です。

——東京芸術劇場のオルガンは、世界に誇れる立派な楽器ですから、それがハイレゾで聴けるというのは、とても楽しみです!

東京芸術劇場×キングレコード共同企画

発売日 2019/10/23

品番KICC-1498

販売価格定価2,800円+税

ピュアなる音の美を追求した祖父の言葉

——トーンマイスターとは、音楽文化や作品の創造・発信に対して絶対に欠かせないお仕事であることがわかってきました。音に対するセンサーを日々磨いておられる石丸さん、現在のお仕事への熱意は、どこから湧いているのでしょうか。

石丸 少し私のルーツを遡りますと、私の祖父・石丸泰郎は、戦前戦中にオルガニスト、賛美歌の作曲家でもあり、合唱の指揮者として活動していました。祖父は、戦争中に軍歌を国民に教えることを拒否し、特高警察に捕まって終戦まで牢屋に入れられたそうです。

平和を愛していたから、軍歌を教えないでいたのかと思っていたら、のちに祖父のお弟子さんたちから聞いたところによると、「あなたのおじいさんそうではなかったんだよ」とのこと。「音楽はただ、美しい。だからこそ、尊いのだ。音楽のもつ、ピュアなる美。そういう美しさに触れると、自ずと優しい気持ち、慈しもうとする気持ち、美しさ優しさを分かち合いたいという気持ち、これが自然と湧いてくる。そのピュアなる美を、特定のメッセージのために恣意的に使おうという点においては、戦争を賛美する軍歌も、意図的に戦争を反対する反戦歌も、同じだ。美を特定の目的に利用しているだけ。軍歌はもちろん教えないが、反戦歌もごめんだ。私は美を追い求めてここまできたのだ……あなたのおじいさんそう言っていたよ」と教えられたのです。残念ながら、僕自身は祖父に会えなかったのですが、そのお話には、自分の中で納得するものがあります。

仕事の中で、ピュアなる美にふれたとき、人の中に優しい気持ちとか、それを大切にし、分かち合いたいとか、分かち合う隣人を大切にしようとか、そういう気持ちが確かに湧いてくる。僕もそれを、大事にしたいし、そういう機会をたくさん増やしていきたい。「今日のオペラ、コンサート素晴らしかった!」とお客さんが喜んでくれるような機会を1つでも2つでも増やすために、労を惜しまずに自分の仕事に従事したいと思っています。

音は凶器にもなる

——音楽がピュアなる美として届けられる一方で、現代社会では正反対の音もありますね。乱暴で、凶器のような音が、とりわけ都市生活の中には溢れています。

石丸 おっしゃるとおりです。今それが大問題です。音で人を幸せにできる。でも、音で人を殺すこともできる。本当に。心や体に重大なダメージを負わせてしまうことができるのです。

トーンマイスターとして、「私は音のプロです」と言い切るのは、それは威張っているわけでも主張しているわけでもありません。「プロとはなんですか?」と言われたら、私は「覚悟」だと思うんですね。影響力が大きく、一歩間違えば凶器にもなってしまうものを、自分は取り扱っているんだという覚悟です。自分の手を通った音で、一人でもいいから幸せになってもらいたい。誰も傷つけたくない。それがプロの覚悟だと思うのです。

2017年に、WHOが勧告を出しました。携帯音楽プレイヤーでは90デシベル以下、コンサートなどのライブ会場では、100デシベルを上限とする、と。あくまで勧告であり強制ではありません。理由は、大音量のコンサートなどによる若者の突発性難聴にたいして保険を適用することをEUが決めたからです。保険という名の税金を使う一方で、原因となるものを野放しにはしないよ、という話なんです。

すでにドイツやフランスの大箱のアリーナやライブ会場では、音響卓の上に測定器が付いて、100デシベルを超えたらズバーンと電源が落ちるようになった。たぶんアメリカも追随すると思います。

——実際そうした現実的な対策が取られているのですね!

石丸 日本では、突発性難聴の治療に保険は適用されません。しかし、とあるライブ会場であまりに大音量で流していたところ、若い女性が突発性難聴で救急車搬送されました。突発性難聴は三半規管が痙攣するので、平衡感覚が取れなくなるんです。それで舟酔いのようになり、嘔吐や昏倒を起こすのです。保険が適用されないので、びっくりするような治療費を提示される。妊婦さんが運ばれて、切迫早産になったという例も知っています。音はそれだけ凶器になるんです。

——恐ろしいですね。まったくシャレにならない。音を発するとは、責任のあることだという自覚をもつべきですね。大きな音を鳴らすだけ鳴らして、聞き手を麻痺させる。ある種、悪い薬のようで、怖いですね。

石丸 まさしく、麻薬のようなものです。なぜ人は大きい音を求めてしまうのか、全部説明はつくのですが、最終的な結論は麻薬と同じなんです。「大音量がオレの演出に必要なんだよ」と言う演出家が時々いますが、トーンマイスターを勉強している人間からしたら、もっと音に対して責任をもってほしいと思うわけです。

照明は強い電力を扱うので免許が必要、資格もある。ところが音響はアマチュアが「僕、音響です」って顔で仕事してしまうことが多く、非常に危ない。その意味でも、トーンマイスターの教育カリキュラムと資格が日本にできてほしいなと思います。日本では、私を含めて4人、その技術を持ったといえる人がいますが、きちんと育てていけるシステムが必要です。

日本の音への美意識をもって

——オーディエンスも騙されてはいけないし、我々の方も音にきちんと向き合わないと。かっこいいとか、そういうことばかりで、意外と音をきちんと聴いていない。感覚が鈍っているのかもしれません。日頃から音に関心をもちたいものです。私は新宿や渋谷など、大声を出さなければ人と会話できない街やお店が苦手です。

石丸 昔は、日本は静かで美しい国だった。芭蕉の「閑さや 岩にしみ入る 蝉の声」という句は、静けさを表すために、音をなくすのではなく、遠くの蝉の音をひとつおいて楽しむ。そうした音に対する豊かな感性をもっていたはずだった。今はぼーっとしていても、音の方から暴力的に飛び込んできてしまうので、耳をそばだてるという日本語が、今使われなくなってしまった。日本人の音への素晴らしい感性が、消えつつあるなと思います。

——まずい、だめです、そんなの。

石丸 とあるホテルに日本庭園があり、秋になると鈴虫を放っています。秋の夜長のひと時、虫の音を楽しんでくださいというサービスです。ところが、あるヨーロッパの歌劇場が引っ越し公演ということで、スタッフ、芸術監督、ソリスト、マエストロ、トーンマイスターみんな来日し、そのホテルに滞在したとき、「あのやかましいノイズを止めてくれ」というクレームがあったそうです。彼らの感性はそうなんです。静けさの中で虫の音を楽しむのは、日本人の豊かな感性なんです。

——感性や文化伝統の違いですから、いい悪いではない。しかし改めて、そうした違う文化の国から生まれたオペラを、われわれは楽しんだり、受け入れているんですね。

石丸 オペラについては、いろいろな音楽家がいろいろなトライをしていますから、私は精一杯支援をしたいと思っています。井上道義マエストロは、2015年に《フィガロの結婚》(東京芸術劇場シアターオペラvol.9/全国共同制作プロジェクト 演出:野田秀樹)をやったとき、貴族階級はイタリア語、平民は日本語で演じるというチャレンジをしました。藤倉大さんはSF小説「ソラリス」を題材にしたオペラを作った(2018年に東京芸術劇場コンサートオペラvol.6として演奏会形式で日本初演)。イギリスに住んでいても、やはり日本人にしか書けないオペラだろうな、と感じます。日本独特の「引き算の美学」、余計なものを削ぎ落とした、内面から浮かんでくるもの、それが音楽になっている。同じ「ソラリス」を題材にしても、日本人でなければ、なかなかああはならない。藤倉大さんの《ソラリス》のようなものを、22、23世紀に「ぼくたちの時代のオペラはこれだよ」と胸張って提示できるようでありたいなと思います。

——時代とともに、人々の音への感性は変わるのかもしれませんが、石丸さんのような方がいてこそ、受け継がれていく芸術があるということを実感します。

石丸 マックス・ピカートという医師で著述家が書いた「沈黙の世界」という本があります。私の師匠が、私が独り立ちするときに、「これ、お前に託す」と手渡してくれました。「お前にやる」ではなくて「託す」と。これは次世代に伝えろ、ということなんでしょうね。

開いてみると、「沈黙とは音がない状態ではなく、沈黙という音がそこにある」と書いてあった。これを私は一生かけて考えろってことだな、と。ゼロは数字がないわけじゃなくて、ゼロという数字があるんだとアラビア人が発明したのと同じようなこと。じゃあ、今このお芝居で、音楽で、この沈黙を何色の沈黙にしようか、そう考えることが、音響デザインということなんだな、と。それが、この春に他界した私の師匠から託されたこと。音の本質は何かということを、考え続けていきたいと思います。

関連する記事

ランキング

- Daily

- Monthly

関連する記事

ランキング

- Daily

- Monthly

新着記事Latest