ブルガリアの老人は音楽の夢をみるか?──ラーナー・ダスグプタ『ソロ』

かげはら史帆さんが「非音楽小説」を「音楽」から読み解く連載、第9回はインド人の父とイギリス人の母のあいだに生まれた、イギリス人作家がブルガリアを舞台に描く物語『ソロ』。少年時代、そして激動のブルガリアに翻弄され、2回も「音楽への思い」を諦めた老人が紡ぐ夢とは?

東京郊外生まれ。著書『ニジンスキーは銀橋で踊らない』(河出書房新社)、『ベートーヴェンの愛弟子 – フェルディナント・リースの数奇なる運命』(春秋社)、『ベートーヴェ...

ボリス、私の失敗した音楽こそ、君への贈り物だ。それが私が後に残す遺産なんだ

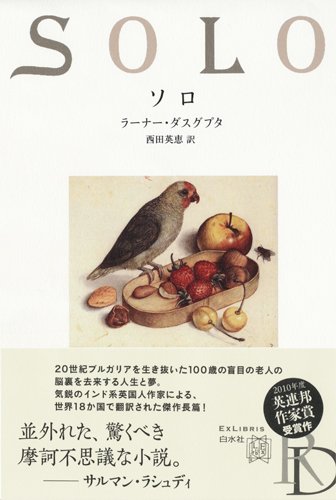

ラーナー・ダスグプタ著 西田英恵訳『ソロ』白水社、2017年(以下、すべて本書が引用元)

それはセンチメンタルな青春の思い出だった

主人公の老人はすでに100歳近かった。

名前はウルリッヒ。ブルガリア人なのにドイツ風の名前なのは、彼の父がドイツかぶれの鉄道技師だったからだ。20世紀初頭の紳士らしく背広と帽子といういでたちの父は、鉄道の拡充に野心を燃やし、線路の尽きるところへ出かけて働いた。長らくオスマン・トルコ帝国の支配下にあった祖国ブルガリアを一気にヨーロッパ化させる。そんな時代の要請に応える仕事だった。

ウルリッヒは、いつも父の出張の旅についていった。しかし少年が夢中になったのは、鉄道ではなく、音楽と化学だった。彼はヴァイオリンの音を喉でまねて歌い、ジプシーの楽団がやってくると一緒にくっついて回った。街のレコード店の店主は、世界のさまざまな音楽を教えてくれた。トルコ、アルメニア、ギリシア、エジプト。しかし父は音楽が嫌いだった。母が買ってくれたヴァイオリンは、むなしく炎のなかに投げ込まれた。

かろうじて化学の夢を追うことは許されたので、ウルリッヒは勉強のためにベルリンに旅立った。

音楽の夢は、親友のボリスに託した。彼はすばらしいヴァイオリンの名手で、将来を嘱望されていた。ウルリッヒはボリスの音楽への夢を応援し、ボリスはウルリッヒの化学への夢を応援した。ところが、数年を経て状況は大きく変わってしまう。ウルリッヒは夢を捨てた。彼は留学中のベルリンで故郷の両親の困窮を知り、勉強をあきらめる決断をして帰国した。ボリスもまた夢を捨てた。「ヨーロッパの火薬庫」とも呼ばれたバルカン半島の一国ブルガリアは、第一次世界大戦が終わってもなお、不穏な社会情勢にあった。危機感をおぼえたボリスは、政治的な文筆運動に目覚め、音楽をやめてしまった。

「そのうち国家はなくなり、世界的社会主義だけが残るんだ。そうなった暁にはバッハもいいだろう。」

ボリスはそう言う。ウルリッヒは親友の選択に納得できない。

「君は馬鹿だ。君の音楽で世界のためにもっとずっといいことができるのに。」

だが納得できないのはボリスも同じだ。ボリスはウルリッヒにこう言う。

「なんで帰ってきたんだよ? それだけを夢見てきた化学の単位も捨てて。」

彼らは大人の風貌になったお互いをいぶかしげに見つめ、失望の声を出す。

「どういうことさ?」

「何考えてるんだよ?」

変わっていく人生のビジョン。勝手に期待をかけていたにすぎないのに、裏切られたような気持ち。

誰にでもある、ほろ苦い、センチメンタルな青春の思い出。

……と、いえないでもない。

白昼夢としてのサクセス・ストーリー

だが老人となったウルリッヒは、思い出を思い出のままでは済まさない。

彼は若き日のさまざまな記憶を、自分の手でリストアップしはじめる。ベルリンで見かけたアルバート・アインシュタインや、失敗に終わった、つかの間の結婚生活。——老いという肉体のタイムリミットに懸命に抗うかのように。自分の記憶を失わないように。

ところがその努力とはうらはらに、彼の想像力は大胆な飛翔をはじめる。

小説の後半——第2楽章「白昼夢」の舞台は、大きく転換する。登場するのは、音楽をこよなく愛する若い娘イリスと、彼女の才能に敬服する青年ペータル。彼らは結婚し、イリスは男の子を産む。その名も「ボリス」だ。

ボリスは、母の血を継ぐ音楽の天才児だった。彼はクラリネットの音を喉でまねて歌い、ジプシーの楽団がやってくると一緒にくっついて回った。両親は事故で早くに亡くなってしまったが、彼は音楽を決して捨てなかった。廃屋となった街の化学工場のなかで、青年になった彼は、ヴァイオリンを奏で続けた。

一方そのころ、アメリカの大手レコード会社では、プロデューサーとブルガリアの政治家が密談を交わしていた。ブルガリア出身のグローバル・ミュージック・スーパースターを作ろうというプロジェクトだ。

「聞いてください。五百年間、我が国はトルコ帝国の一部で、さまざまな音楽に溢れていました。トルコ音楽、アラブ音楽、ギリシア音楽、セルビア音楽、ジプシー音楽。その後、共産主義者が何もかも禁止してしまいました。(……)非合法なジプシーの楽師があまりにも有名になったので、共産主義国家は途方に暮れました。黙らされたものすべてが歓喜とともに復活し、楽師たちは皇帝のように歩き回りました。」

政治家の熱弁を、プロデューサーのムナリ・プラスティックは、はじめ面倒そうに聞き流す。「素晴らしい音楽とは政府の戦略でできるものではないのです。」

しかし天才青年ボリスとの出会いにより、プラスティックの姿勢は一変する。ボリスはこの敏腕プロデューサーの手によって、世界的アーティストとして名を馳せていく……

この輝かしいサクセス・ストーリーは、はたして現実だろうか?

いや、あくまでも「白昼夢」にすぎない。20世紀初頭生まれのブルガリアの老人ウルリッヒが、衰えていく記憶と闘いながら夢想する、21世紀初頭の若きブルガリアの音楽の天才ボリス。それは彼自身や親友ボリスが果たせなかった夢であり、ブルガリアという国が100年の激動の歴史のなかで抱きつづけた繁栄の夢でもあった。

その白昼夢のなかで、ウルリッヒはボリスに出会う。音楽を志したかつての親友の生まれ変わりである現代のボリスに。

自らの脳が生み出した架空の主人公に向けて、ウルリッヒはこう語りかける。

「ボリス、私の失敗した音楽こそ、君への贈り物だ。それが私が後に残す遺産なんだ。」

「私の失敗した科学で一人のアインシュタインができるのなら、私の音楽から何が生まれるか考えてもごらん!」

なぜ「デュオ」ではなく「ソロ」なのか

この小説を読みながら、なぜタイトルが「ソロ」なのだろう、とずっと不思議に思っていた。これは化学と音楽、そしてウルリッヒとボリスの「デュオ」が奏でる100年の物語なのに、と。しかし読み終えてみると腑に落ちた。これはたしかに「ソロ」だと。ウルリッヒはいつもひとりだ。第1楽章「人生」においても、第2楽章「白昼夢」においても。父親に燃やされてしまったヴァイオリンの思い出を抱えながら、たったひとりで夢を紡ぎ続ける。

小説の作者ラーナー・ダスグプタは1971年にインド人の父とイギリス人の母のあいだに生まれ、イギリスで育った。実は彼自身のバックグラウンドはブルガリアとはまったく縁がない。彼がブルガリアに興味を抱いたきっかけは、この国が紡いできた独自の音楽文化だったという。ウルリッヒが100年にわたって憧れつづけた音楽。それは、著者自身の夢想の投影でもあった。

関連する記事

ランキング

- Daily

- Monthly

関連する記事

ランキング

- Daily

- Monthly

新着記事Latest