シェイクスピア『尺には尺を』と言葉の音楽性を重要なシーンに用いたワーグナー

文豪シェイクスピアの作品を、原作・絵画・音楽の3つの方向から紹介する連載。

第5回は「問題劇」と呼ばれる『尺には尺を』。ラファエル前派を代表する画家のウィリアム・ホルマン・ハントが描いた意図と、『尺には尺を』にもとづくワーグナーの喜歌劇《恋愛禁制》から、この作品の問題提起について掘り下げます。

上智大学大学院文学研究科講師。早稲田大学および同大学エクステンションセンター講師。専門領域は近代イギリスの詩と絵画。著作にシェイクスピアのソネット(十四行詩)を取り上...

聖書の教えをもとに性道徳について問題提起するシェイクスピア

汝のくだす裁きで汝も裁かれ、汝の量る尺で汝もまた量られるだろう。

これは新約聖書「マタイによる福音書」の1節(7章2節)。昨今のネット社会で「ブーメラン現象」などと称されることしばしばの、やったことはやり返される、他人にしたことは必ず自分に返ってくるという因果応報を、今から2000年くらい前に説いたもの。

16世紀のシェイクスピアも、ちゃんと聖書を読んでいて、この言葉を知っていた。その証拠といえるのが戯曲『尺には尺を』の存在。原タイトルMeasure for Measureは、「汝の量る尺(measure)で汝もまた量られるだろう(shall be measured)」という先の聖書の文言のエコー以外の何物でもない。

『尺には尺を』は、聖書由来の厳かなタイトルに偽りなく、因果応報のストーリーで人間による人間の裁定に伴う「偽善」を暴く作品。ただし、その偽善が色がらみときているせいで、いわゆる勧善懲悪的な明るさとはまるで無縁なのが玉にきず。

事の発端は、風紀の乱れを憂慮するウィーン公爵の代理アンジェロが、未婚男女の性行為を死罪にする法律を定めたこと。為政者として結果を出すのに必死なのはわかるが、未婚だろうと既婚だろうと、お互い好きでおつきあいしている男女がすることといったら、ただひとつ(ですよね?)。いい大人の男が何を今さら……と、すでに冒頭からアンジェロには偽善者の臭いがプンプンするが、これがビンゴ。彼はこのトンデモ法に抵触した兄の助命嘆願にやってきた修道女見習いイザベラに恋してしまい、彼女の体と引き換えに兄貴を助けてやろうと持ち掛ける。

この色がらみの偽善、換言すれば売春行為という性道徳の問題提起ゆえに、『尺には尺を』はところどころ喜劇の趣を漂わせつつも「問題劇」と呼ばれている。実際、喜劇というよりは、悲劇にかぎりなく近い深刻な調子で、イザベラは獄中の兄クローディオに貞操の危機を訴えるのだが、逆に、兄からはアンジェロと寝て自分を何とか救い出してくれと懇願される始末。

「ラファエル前派の大祭司」が描く兄妹の道徳的な対比

そんな不甲斐ない兄と、絶望的な状況下でも不屈の精神をみせる妹の対照的な姿を描いているのが、ウィリアム・ホルマン・ハントの《クローディオとイザベラ》である。

ハントは前回紹介したジョン・エヴァレット・ミレイと並んで、シェイクスピア絵画を数多く世に問うた19世紀イギリスの芸術家集団「ラファエル前派兄弟団」のひとり。とりわけハントは「ラファエル前派の大祭司」との異名をとるほど、宗教画や道徳的絵画を量産した画家で、この《クローディオとイザベラ》は代表作のひとつ。あるいは、ハントのみならずラファエル前派全体のシェイクスピア絵画群のなかでも、すこぶる道徳的な1枚といっていい。

Claudio…Death is a fearful thing

Isabella…And Shameful life a hateful

クローディオ…死は恐ろしきもの

イザベラ…そして罪深き人生は忌まわしきもの

額縁上部に刻まれた『尺には尺を』第3幕第1場のセリフの応酬が示すとおり、ハントが描いているのは兄妹の明確な対比。つまり、道徳観という人間性の明らかな相違だ。

実の妹、しかも修道女になろうというイザベラを犠牲にしてまで助かろうとするクローディオの邪心。女の操を保身のために利用する、男の風上にもおけない拗(ねじ)けた性格——。それらはすべて、自らの足枷をもどかしげに弄(いじ)る仕草で生じる「く」の字のポーズで、これ以上ないほどあからさまに表現されている。

対するイザベラは直立不動。これはもちろん、兄の曲がった根性と相対する彼女の真っ直ぐな気性を示すもの。そして、赤と紫の兄の派手な衣装とは対照的な白の修道服は、いうまでもなく「純潔」の象徴。

実際イザベラは純潔。神父に変装して街を偵察していた公爵の助言に基づき、アンジェロに捨てられた元婚約者マリアナと夜陰に乗じて入れ替わり、みごと操を守ることに成功するのだから、貞操堅固を地でいっている。

レチタティーヴォにシェイクスピアの十八番・弱強五歩格を効果的に取り入れたワーグナー

偽善というテーマのせいで、主要登場人物の誰も彼もが二義性を露呈するなか、どこまでも自己犠牲を拒み、頑なまでに一本気なイザベラ。最後に公爵から求婚されても無言のままの「お堅さ」は、やや異彩を放つ。だからこそ、少なからぬ読者や観客は、彼女に惹きつけられるのだろうが、音楽の世界でいえば、かのリヒャルト・ワーグナー(1813~1883)もそのひとり。

ワーグナーとシェイクスピアというと、ちょっと意外な組み合わせのような気もするが、さにあらず。ワーグナーは幼少期からシェイクスピアを愛読していて、10代の頃に『ロミオとジュリエット』を一部翻訳までしている。

そんな彼が、20代で手掛けた初期のオペラ・ブッファ、すなわち喜劇オペラが『尺には尺を』に基づく《恋愛禁制》だった。

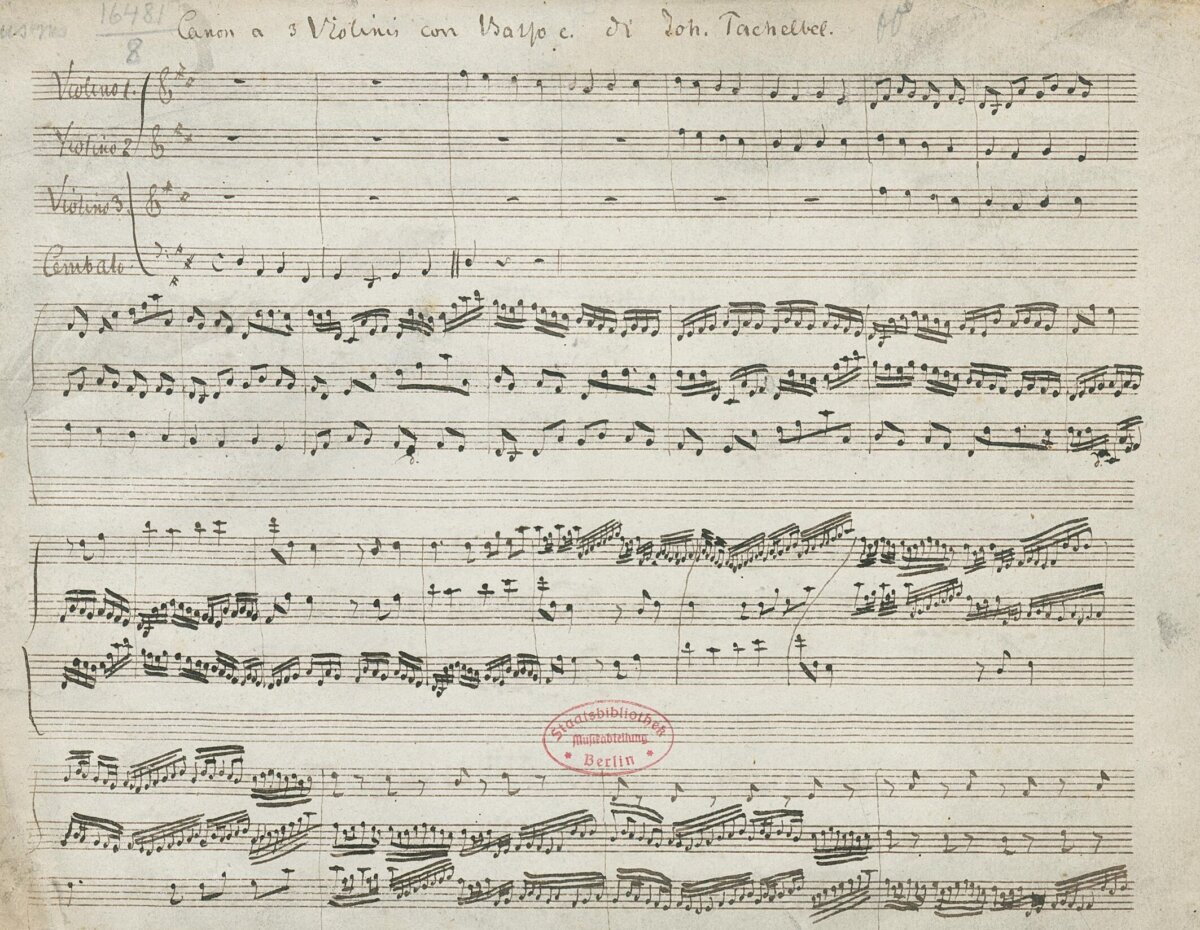

ワーグナー:《恋愛禁制》

《恋愛禁制》初演時には客が入らず、次の公演でもバックステージで喧嘩が始まるなどトラブル続き。その後、ワーグナーの存命中には二度と上演されなかったため、歴史の闇に埋もれてきた本作。でも、ほとんどすべてのオペラの台本を自ら書くなど、古今どんな作曲家よりも筆の立つワーグナーの文才、少なからずシェイクスピアによって涵養(かんよう)されたその文学性を、これほど端的に示している作品もない。

というのも、《恋愛禁制》のセリフは基本的に自由詩で書かれているのだが、敵に操を捧げろという兄に憤り、自分の身は自分で守るわ! といわんばかりに、未だアンジェロを想うマリアナと入れ替わる決死のベッド・トリック計画をイザベラが管弦楽伴奏で朗唱する第2幕のレチタティーヴォは別格。ここはほぼ完璧な、弱強五歩格の韻律になっている。

これで勝利よ! 勝利! 計画は完璧よ!

Triumph! Triumph! Vollendet ist der Plan!

卑怯な男たちに負けじと気を吐くイザベラのメゾソプラノは、弱強五歩格の基本に忠実であればあるほど、つまり「トリアンフ(=勝利)」のアの母音をとりわけ強く繰り返すことで、一層美しく誇り高く響き渡る。イザベラみたいに清く正しく美しくなりすぎて、あんまりお堅いのも考えものではあるけれど。

関連する記事

ランキング

- Daily

- Monthly

関連する記事

ランキング

- Daily

- Monthly

新着記事Latest