ルネサンス:中世からの開放によって誕生! どんな特徴のある音楽?

楽譜でよく見かけたり耳にしたりするけど、どんな意味だっけ? そんな楽語を語源や歴史からわかりやすく解説します! 第83回は「ルネサンス」。

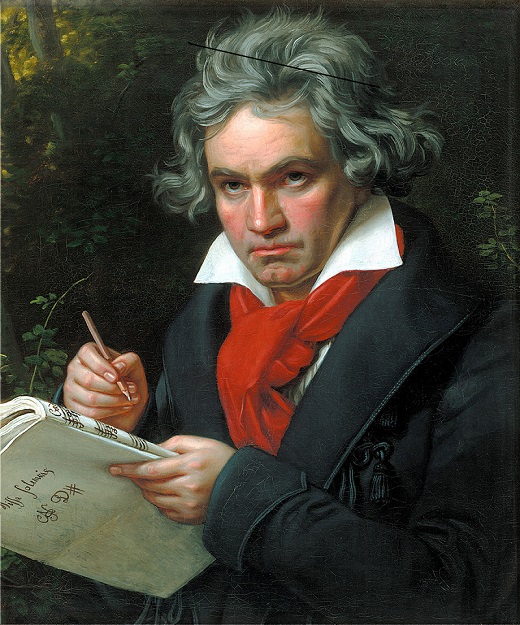

1993年生まれ、東京都出身。2022年、第1回ひろしま国際指揮者コンクール優勝。2025年、第21回ハチャトゥリアン国際コンクール指揮部門第2位、古典派交響曲ベスト...

今回は、バロック音楽のひと時代前に存在した、ルネサンス音楽、すなわちルネサンスという言葉について掘り下げていきます。

“ルネサンス”という言葉は聞いたことがあっても、「ルネサンスってどんな意味なのだろう?」「ルネサンス音楽ってなんだろう?」と思っている方もきっといらっしゃるかと思います。少し詳しい方ですと、「バロック音楽よりも前にあったのが、ルネサンス音楽」であると知ってはいても、どのような音楽だったかパッと出てこないという方が多いかもしれません。

大丈夫です、それらにはちゃんと理由があります! しかし、もしルネサンス音楽を少しでも知ると、ルネサンス音楽、そしてルネサンス以降に書かれた音楽が面白く聴こえるかもしれません。

では、難しいことは抜きにして、ルネサンスの意味や、ルネサンス音楽の歴史を一緒に見ていきましょう!

「ルネサンス」とは?

ルネサンスとは、14世紀から16世紀までの文化運動全般を指します。そのときの音楽を、ルネサンス音楽と呼ぶわけです。

それ以前は、5世紀から15世紀にかけて、中世と呼ばれる時代が続いていました。長いですね。この時代は、暗黒時代とも呼ばれており、宗教や民族の名のもとに、多くの戦争が行なわれていました。それだけではなく、キリスト教の教会が絶大な力を持っており、民衆には自由な表現が許されていませんでした。

現在のフランス・ノルマンディー地方を治めていたギョーム1世が、1066年にイングランドを征服する様子。ノルマン・コンクエストと呼ばれており、彼がイングランドを征服し、王の地位についたことで、現在のイギリス王室が始まりました。

こうして多くの人たちが、我慢をする生活が何世紀も続きましたが、転機が訪れます。

感染症の流行と、大飢饉の発生です。交易や戦争によって、たくさんの人たちがさまざまな場所を行き交うようになったことで、ペストという感染症が大流行し、特効薬もワクチンもなかった当時は、人口が一気に減ってしまいました。そんな光景を目の当たりにしていれば、「次は自分が番なのではないか」と、みな不安になりますよね。

埋葬された人たちが、夜に踊り出すという絵です。中世では、あまりにも死が身近にあったため、死を題材にした作品が多く描かれました。

人口が減れば、国のお金も無くなります。そうなると、国は税金を引き上げます。ただでさえ恐怖の生活なのに、高い税金の支払いが重なり、農民をはじめとする民衆は武器を手に取り、国に歯向かいます。そして、宗教においても対立に対立を重ね、カトリック教会が大分裂し、なんと教皇が3人もいる時代がありました。

そこでみな、「きっと中世よりも前の時代(古代ギリシア・ローマ)は、いい時代だったんだろうなぁ」「そんな時代に生まれ変われたらなぁ」と思うわけです。

これが、ルネサンスなのです!!

ルネサンスという言葉は、「ル」と「ネサンス」に分けることができるフランス語なのですが、「ル(re)」は再びを意味し、「ネサンス(nessance)」は誕生を意味します。これがくっついたことで、生まれ変わることや、再生を意味する言葉となっています。

この時期のことをルネサンスと呼んだのは、後世の人たちで、当時の人たちが自らルネサンスと名付けた訳ではありませんが、実に的を得たネーミングです。

さて、前置きが長くなってしまいましたが、ルネサンス時代はこの暗黒と動乱の時代から、どのように生まれ変わったのでしょうか……!

ルネサンスの音楽は、ハーモニーよりもメロディが大事!

ルネサンスの芸術では、まさに人間性や個性に重きが置かれるようになりました。それまで抑圧思考にあった中世からの解放です。

まず、中世の音楽は、基本的に単旋律でした。その代表として、カトリック教会の典礼(ミサ)で歌われるグレゴリオ聖歌が挙げられます。

グレゴリオ聖歌「怒りの日」

それが、ルネサンス期に近くなるにつれて、複数の旋律を同時に持つようになります! これを、ポリフォニーと呼びます。全員で同じメロディを歌うのではなく、違うメロディを歌うことが主流となったのです。

さらに、中世では重視されなかった、音楽のもつ美しさも探求されるようになります。これは大きな変化ですね! その結果、中世までの作品のほとんどは歌を伴っていたのに対し、楽器だけで演奏されるような曲も書かれるようになりました。

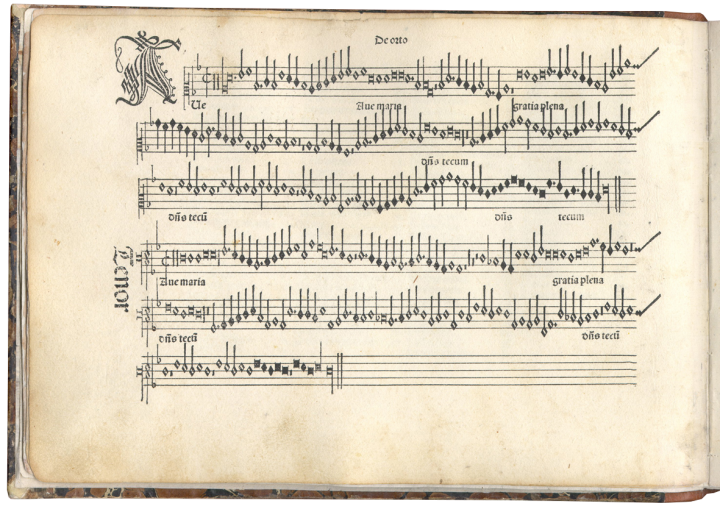

さらには、この時期にヨーロッパで初めて、活版印刷が発明されます。

それまでは、手で書き写す写本や、木を彫ってハンコのように押して印刷する木版印刷がありましたが、写本は手間がかかりますし、木版印刷は摩耗するうえに、割れることもあったので、なかなか印刷は大変でした。

そこで、金属を用いた活版印刷が登場することで、一気に印刷物は庶民の手が届くものになりました。これは楽譜も同じです。オッターヴィオ・ペトルッチが1498年に、楽譜の活版印刷技術の特許を取り、それからは楽譜の印刷と普及に尽力しました(これが、皆さんもお馴染みの「IMSLP・ペトルッチ楽譜ライブラリー」の名前の所以になっています)。

こうして多くの声部を持ったポリフォニー音楽が書かれるようになりましたが、カトリックの礼拝で歌うような曲でももちろん声部が増えていきました。そうなると、大切な歌詞が聞き取れなくなります。

そこで1545年、当時のローマ教皇たちから「もっとシンプルな曲を書いて、歌詞がわかるようにした方がいい」という意見が出ます(トリエント公会議)。

これは、皆さんが「ルネサンスの曲ってどんなメロディだっけ」となる原因の一つです。メロディが重なりすぎて、よくわからないということだったのです。

この会議の際に、パレストリーナという作曲家が、「ポリフォニーの音楽でも、ちゃんと歌詞が聞き取れる曲は書ける!」と異を唱え、会議の際にポリフォニーの音楽を演奏したとされています。

バッハもミサ曲を作曲する際に手本としたイタリアの作曲家です。

ポリフォニー音楽が禁止になるなどのお達しはなかったものの、これらの意見はルネサンスの終わりを意味するものでした。

そして多声音楽が書きづらくなってしまったことで、メロディを一人が歌って、楽器が伴奏する形が発展します。これが、次の時代の音楽の始まりなのです……!

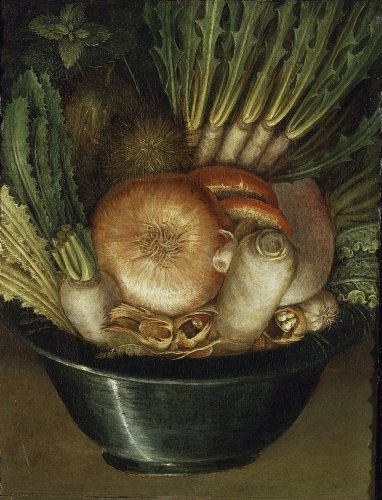

お皿に盛られた大根や玉ねぎなどの野菜の絵なのかもしれませんし、実はそうではないかもしれません。今みなさんが見ているこの画面を、そのままひっくり返してみてください。

ルネサンスの音楽を聴いてみよう

1. オケゲム:モテット《汚れなき神の御母》

2. スザート:ロンドとサルタレロ

3. パレストリーナ:教皇マルチェルスのミサ曲

4. ジェルヴェーズ:組曲第4番〜ブランル・サンプル第5番

5. プーランク:フランス組曲〜「小さな軍隊行進曲」(ジェルヴェーズのブランルを原曲とした曲)

6. プフィッツナー:音楽的伝説《パレストリーナ》より第2幕前奏曲

関連する記事

ランキング

- Daily

- Monthly

関連する記事

ランキング

- Daily

- Monthly

新着記事Latest