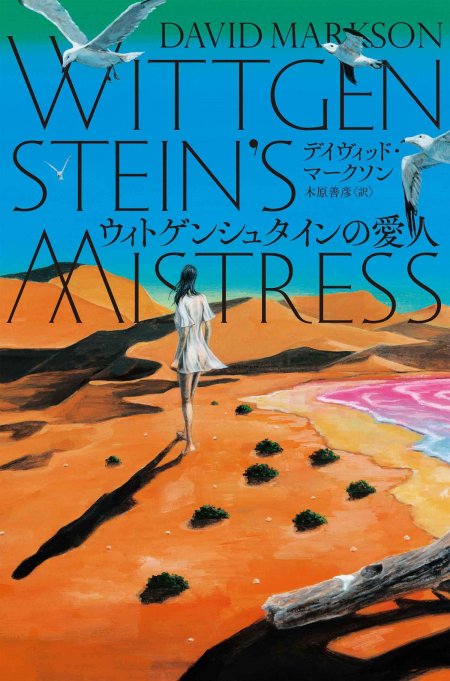

論理哲学論考とブラームスと世界の終わり──デイヴィッド・マークソン『ウィトゲンシュタインの愛人』

かげはら史帆さんが「非音楽小説」を音楽の観点から読む連載。第20回は、20世紀前半の著名な哲学者の名を冠し、アメリカの作家デイヴィッド・マークソンが著した実験小説『ウィトゲンシュタインの愛人』。

人類が滅亡した世界を旅し、ウィトゲンシュタインも愛したブラームスを思いながら、日々文章を書く主人公。不可思議で、難解な世界観が意味するものとは?

東京郊外生まれ。著書『ニジンスキーは銀橋で踊らない』(河出書房新社)、『ベートーヴェンの愛弟子 – フェルディナント・リースの数奇なる運命』(春秋社)、『ベートーヴェ...

ここへ戻る途中、ふと、ブラームスが聞こえた気がした。『アルト・ラプソディ』と言いたいところだが、『アルト・ラプソディ』をちゃんと記憶している自信はない。

──デイヴィッド・マークソン『ウィトゲンシュタインの愛人』(木原善彦訳、国書刊行会、2020年)※以下、引用はすべて同書

戦火のなか紡いだ「誰も住めない氷の宮殿」

哲学者ルートヴィヒ・ウィトゲンシュタインは、1889年にウィーンの成功した実業家の末息子として生まれた。大富豪かつ芸術に造詣が深い一家の邸宅は、音楽サロンとしても知られ、クリムトの新作が飾られた広間には、ブラームスやクララ・シューマン、マーラー、カザルスといった錚々たる大音楽家たちが出入りした。

さながらそこは、世紀末ウィーンの芸術の宮殿だった。

右:クリムトが描いたルートヴィヒの姉マルガレーテの肖像画(1905年)

ウィトゲンシュタインは、そうした芸術のまばゆい輝きを目の当たりにしつつ、一方で心に深い希死念慮を抱えて育った。ケンブリッジ大学に進学し、論理学と哲学の分野で才能を現していたにもかかわらず、彼は第一次世界大戦が勃発すると故国に舞い戻って志願兵となった。それは愛国心からの衝動ではなく、「合法的な自殺」を望むゆえだったとも考えられている。

それでも彼は生き延びた。仲間が次々と砲弾に倒れる戦線で、過酷な軍務をこなし、イタリア軍の捕虜となっても生き延びた。そして、ザックの底にひそめた1冊のノートに考察のメモを続けた。

それこそが、彼の代表作『論理哲学論考』の原型である。

「論理言語によって構築された透明で純粋な氷の宮殿」「理想的な美しさをもった宮殿ではあるが、われわれはそこに住むことができない」——野家啓一は、『論理哲学論考』をそう解説する。

たしかに526個の断章で構成されたこの抽象度の高い論考のなかに、素人の読み手が、くつろぐ場所を見出すのは不可能だ。ときおり現れる「レコード盤」や「楽想」や「交響曲」といった喩えのなかに、芸術の宮殿のなかでブラームスを聴いて育った彼の幼少期を思い浮かべてみるのがせいぜいだろう。

しかし。誰も住めないと思われたこの氷の宮殿に、あえて人が「住んでしまった」小説がある。

作家のデヴィッド・フォスター・ウォレスが「ウィトゲンシュタインの『論理哲学論考』の世界に人が暮らしたらどうなるか、を実践した」と評した小説——それこそが本作『ウィトゲンシュタインの愛人』である。

『アルト・ラプソディ』をめぐる記憶の混乱

『ウィトゲンシュタインの愛人』は、1927年生まれのアメリカの作家デイヴィッド・マークソンが1988年に著した作品である。

主人公は、50歳前後の女性ケイト。職業は画家。彼女は、地上から人が消えてしまった世界で、最後の人類として生きている。

何ゆえに人類が滅びたのかは作中で明かされていない。それがいつかも正確にはわからない。夫と一人息子がいたことが明かされているので、10~20年ほど前と推測される。

滅亡したといっても、大きな自然災害が起きた様子はなく、街はほぼ手つかずのまま残っている。彼女は置き捨てられた車を転がし、ガソリンスタンドでガソリンを失敬しながら、アメリカ、イギリス、オランダ、イタリアなどの各地を旅し、あるときはオランダ国立美術館のレンブラントの絵を燃やして暖を取り、あるときはローマのコロッセオで発電機と照明を使って猫をおびき出そうとする。

そんな、気ままな旅をつづけたのち、いまはアメリカの海辺の家で、旅の記録や亡き家族との思い出をタイプライターで打つ日々を送っている。彼女が綴るその文章こそが『ウィトゲンシュタインの愛人』の本文である。

作中には『ウィトゲンシュタインの愛人』なる人物は登場しない。史実上もそうした人物はいない。ならばいったい何が“愛人”なのか。それは第一にケイト自身であり、第二にこの小説そのものだろう。人類が死に絶えるという危機に瀕しているにもかかわらず、淡々と暮らし、孤独なりに人生を歩む主人公と、彼女が綴る作品。それらはまさに、戦火を生き延びたウィトゲンシュタインの、あるいは彼の著作『論理哲学論考』の似姿だ。

2020年代の読者にとっていささか気にかかるのは、ケイトの旅路や、彼女が関心を寄せる芸術や遺跡が、いかにも欧米中心的なところだろう。彼女はウィトゲンシュタインさながらに博学の人であり、旅をしながら芸術文化に関する、ありとあらゆる雑学を頭に巡らせるが、その旅先は、東はトルコ、南はメキシコどまりであり、アフリカやアジア、南アメリカには目を向けない。人類滅亡とはいうが、ひょっとして人が消えたのは欧米や近接した地域だけなのではないかとも思えてくる。第一次世界大戦下に生きた多くの西洋知識人が、ヨーロッパの壊滅を世界の終わりと捉えたのと同様に。

ケイトが言及する音楽家も、西洋のクラシック音楽家が大半を占める。もっとも登場回数が多いのはヨハネス・ブラームスだ。

ブラームスが何度もキャンディーを与えていた子供の一人はルートヴィヒ・ウィトゲンシュタインだった可能性が高いという話をするのは、ひょっとするとこれが初めてだったかもしれない。

そのブラームスの作品のなかでも、彼女が特に好んでいるのが『アルト・ラプソディ』だ。ヨハン・ヴォルフガング・ゲーテがドイツの中北部の山地ハルツに赴いた際の詩「冬のハルツの旅」の一節を引用した曲である。

だが、離れていくあの人は誰か?

茂みの中に道は消えて行く……

という寒々しく、荒涼としたシーンからはじまるこの作品は、ウィトゲンシュタインとケイトの孤独の旅路を象徴しているかのようだ。彼らはゲーテやブラームスとともに「冬」と化した死の世界をさまよい歩き、神の竪琴が心を癒すことを切望する。

しかし、この曲に対するケイトの記憶は非常に不安定でもある。

ここへ戻る途中、ふと、ブラームスが聞こえた気がした。『アルト・ラプソディ』と言いたいところだが、『アルト・ラプソディ』をちゃんと記憶している自信はない。

彼女は当初、自分がもっともよく親しんだ『アルト・ラプソディ』の録音は、キャスリーン・フェリア歌唱のものであると言う。

ところがほどなく、彼女は、自分の頭に流れる『アルト・ラプソディ』は、キャスリーン・フェリアではなくキルステン・フラグスタートの録音だと訂正する。そうかと思うと、自分が知るキルステン・フラグスタートの歌は『アルト・ラプソディ』ではなく、ブラームスの『四つの厳粛な歌』か、リヒャルト・シュトラウスの『四つの最後の歌』だと言いだす。

さらには、自分がキャスリーン・フェリア歌唱の『アルト・ラプソディ』だと長年思っていた曲は、ビドゥ・サヤン歌唱の『ブラジル風バッハ 第5番』の「アリア」ではないかという疑いをかけはじめる。彼女自身、この曲には今までに触れたことがないと考えていたにもかかわらず。

ブラジルの大家エイトル・ヴィラ=ロボスの代表作『ブラジル風バッハ』の第5番「アリア」の歌詞は以下の通りだ。

夕暮れ、バラ色の雲がゆったり浮かぶ

夢見心地で美しい空の上に……

荒涼とした「冬のハルツの旅」とは対照的な、幸福感に溢れた風景だ。しかしケイトはブラジルへは行こうとしない。もしかしたら南半球では世界はまだ終わっておらず、春の大地の上で人類が生き残っているかもしれないのに。

ケイトが旅に出る気になれないのは、彼女が「ウィトゲンシュタインの愛人」として、彼の頭の中の氷の宮殿に住む宿命を負っているゆえだろう。

ほんとうに人類は滅亡したのか?

テキストの終盤でケイトはこう綴る。

ああ。最近はまた、『アルト・ラプソディ』が聞こえるようになった。

それはつまり、今回は本物の『アルト・ラプソディ』ということ。ようやく区別ができるようになったから。

やはり当然、本物ではないけれども。しょせんは頭の中の音楽だから。

それでもなお。

そしていずれにせよ、その種の些細な問題に頭を悩ませるには、今朝は寒すぎる。

実際、そもそもここでタイプを打つにも寒すぎる。

人間が「住むことができない」氷の宮殿に住まう彼女は、ひとりきりの世界で凍えかけてしまう。それでも彼女はタイプをやめないし、暖かい地域に旅しようともしない。ひょっとしたら、彼女は人類が滅亡した世界でこの文章を書いているのではなく、この文章を紡ぐことによって人類の暮らす世界から一時的に逃避しているのかもしれない、とも思えてくる。

なぜなら彼女はこのくだりの直前に、夫と一人息子の死は人類滅亡とは関係がないタイミングで起き、そこに自分がかかわっていると仄めかしているからだ(直後に否定しており、真偽は不明であるが)。

彼女は、家族を死なせた懺悔のために俗世から離れ、『アルト・ラプソディ』の歌詞さながらに冬の荒野をさまよい、赦される道を探っているのかもしれない。だからこそ彼女はタイプを続けるのだろう。ザックのなかの1冊のノートに論理哲学の宮殿をこしらえ、戦火と希死念慮を乗り越えて生き延びたウィトゲンシュタインのように。

参考: ルートヴィヒ・ウィトゲンシュタイン『論理哲学論考』山元一郎訳、中央公論新社、2001年

古田徹也『ウィトゲンシュタイン 論理哲学論考』KADOKAWA、2019年

関連する記事

ランキング

- Daily

- Monthly

関連する記事

ランキング

- Daily

- Monthly

新着記事Latest