『リチャード3世』の名場面を絵画と映画で読み解く〜作曲家ウォルトンが描く王冠

文豪シェイクスピアの作品を、原作・絵画・音楽の3つの方向から紹介する連載。

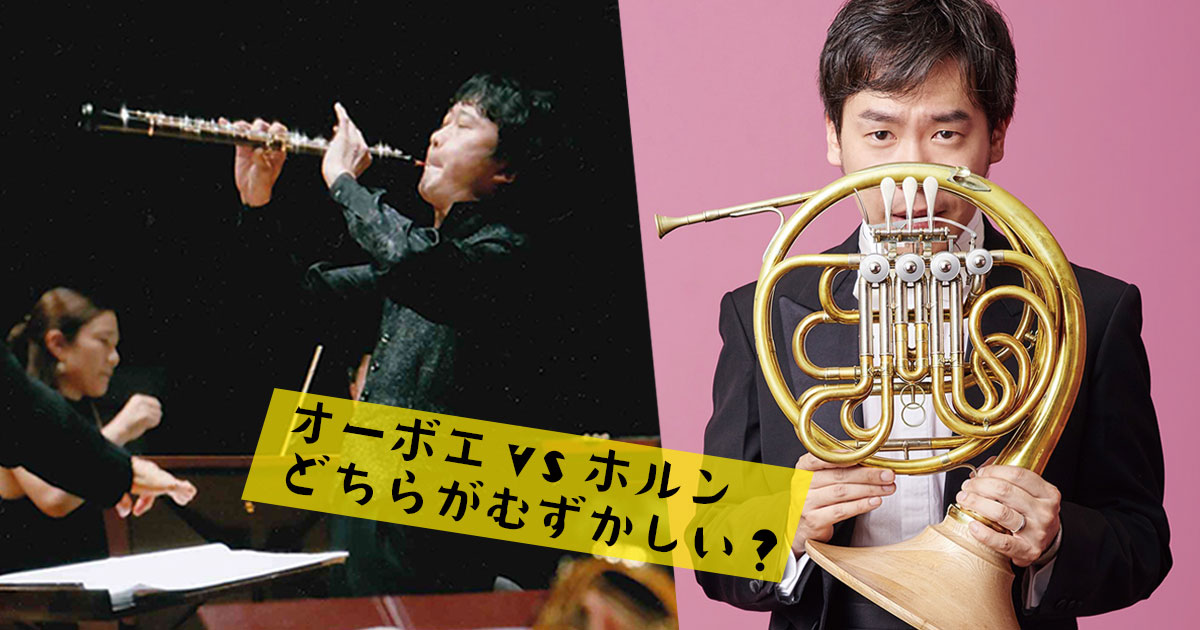

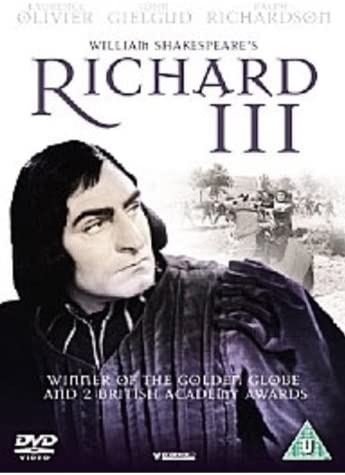

第13回は、『リチャード3世』をローレンス・オリヴィエ監督の映画とウィリアム・ホガースの絵画から考察! 映画の音楽では、物語上重要な役割を担う王冠をウォルトンが表現しています。

上智大学大学院文学研究科講師。早稲田大学および同大学エクステンションセンター講師。専門領域は近代イギリスの詩と絵画。著作にシェイクスピアのソネット(十四行詩)を取り上...

ローレンス・オリヴィエが監督と主演を務めた映画「シェイクスピア3部作」

あまねく知られているようで、あまり知られていない事実というのは案外存在する。シェイクスピア関連でいえば、20世紀の名優ローレンス・オリヴィエが監督・主演した映画『リチャード3世』(1955年)の素晴らしさなど、それにあたるのではないだろうか。

数えきれないほどの舞台に立ち、映画に出続けたオリヴィエであるが、彼自身が主演し監督も務めたシェイクスピア映画はきっかり3本。『ヘンリー5世』(1944年)に『ハムレット』(1948年)、そして『リチャード3世』——人呼んでオリヴィエの「シェイクスピア3部作」である。

ローレンス・オリヴィエ監督/主演、1955年

3部作中、抜群の評判と知名度を誇るのは、やはり『ハムレット』だろう。何せ、イギリスの映画として初めてアカデミー賞作品賞に輝いたばかりか、主演男優賞と美術賞、衣装デザイン賞と最多四部門を受賞。くわえてヴェネツィア国際映画祭でも、金獅子賞と女優賞を総ナメにした「20世紀の古典」なのだから。

なるほど、場面の大幅なカットや、主人公ハムレットの幼馴染にして監視役のローゼンクランツとギルデンスターンの2人が登場しないなどの諸点については、いろいろと賛否両論がある。それでも、オリヴィエ版『ハムレット』が一見の価値ある映画であることに、異論をさしはさむ余地はないだろう。オリヴィエ自身のかぎりなく舞台上のそれに近いセリフ回しはさすがの貫禄だし、モノクロ映画ならではの濃淡きわだつ陰影の効果は絶大。1990年代に登場したメル・ギブソンやケネス・ブラナー版の『ハムレット』と違って、映像自体がすこぶる詩的なのだ。

映画『リチャード3世』予告

隠れた名映画『リチャード3世』では主人公の悪っぷりが見どころ

ただし、前作がこれだけ華々しい成功を収めてしまうと、後続の作品はどうしたって分が悪くなる。実際『リチャード3世』は、今でこそオリヴィエの最高のシェイクスピア映画とみなされることもあるけれど、封切り当時は興行的に振るわなかったし、そのせいでオリヴィエが次回作として予定していた『マクベス』の映画化は頓挫した。3部作の中で唯一アカデミー賞を逃している点でも肩身が狭いし、第二次世界大戦中に政府肝入りで士気高揚のため制作された事実上の国策映画である『ヘンリー五世』と比べても、いかにも話題性に乏しい。

しかし、『リチャード3世』という映画それ自体の出来栄えは、他の2作に何ら劣るものではない。『ハムレット』のように世評は高くないし、『ヘンリー5世』のような制作秘話もないけれど、原作そのものの力に引きずられる形で、徹頭徹尾「悪のドラマ」に仕上がっている。つまりは、歴史エンターテイメントとしての強烈な引力がある。

美男のオリヴィエがわざわざ付け鼻の特殊メイクまでして演じるグロスター公リチャード(後のリチャード3世)は、生まれつきの醜い容姿と王の末弟でしかない己の現状をとことん呪い、みずからの知恵と力で王になってみせると、野心のままに生きることを決意する。事実、彼は血のつながった現王の長兄だろうと、その傍らに仕える次兄だろうと何食わぬ顔で欺き騙して陥れ、まだ年端もゆかぬ甥や腹心の部下だろうと、邪魔になった者はその都度始末してゆく。さらには一片の愛もないままに、政治的思惑だけで敵将の未亡人を誘惑して妃とし、利用価値がなくなった後は一顧だにしない。

ヨーク朝最後のイングランド王。

注目すべきは、悪事に悪事を重ねてゆくリチャードに、後悔や逡巡といったものが一切みられないこと。同じ野心の虜の王位簒奪者といっても、常に迷いを断ち切れず、妻に叱咤激励されてばかりのマクベスとは器や格が違う。

「王冠」という唯一無二の目標に向かって迷わず悪の道を突き進むリチャードは、そもそもの目的と、そこに至る手段とを、はなはだしく間違えてはいる。けれど、みずからの意志の力でもって迷いから解き放たれているその姿には、もはやヒール(悪役)ではなくヒーローの風格が漂う。少なくとも、己の信じる成功に向かって慎重に計画を練り、着実に実行に移していく様子は、そこだけ切り取って見ればまさしく成功者ないし実力者のそれであって、良くも悪くも、一個の人間としての凄まじいポテンシャルを感じさせる。

ウォルトンの音楽で重要なモチーフ「王冠」を想起させる

この点を演出の最重要ポイントとして踏まえ、映像はもちろん音楽の面でも見事に表現しているのが、オリヴィエの映画『リチャード3世』なのである。オープニング・クレジットとともに流れるテーマ音楽は、20世紀イギリスを代表する作曲家ウィリアム・ウォルトンの作で、いかにも彼らしい堂々として華やかな行進曲。この映画音楽を後に演奏会用に再構成した《リチャード3世前奏曲》でも、冒頭部ではひときわ高らかなファンファーレが鳴り響き、晴れがましい出来事の予感に否が応でも胸が高鳴り、聴いていて全身がぞくぞくする仕組みだ。

ウォルトン:《リチャード3世前奏曲》

オックスフォード大学に入学するも作曲家を志し、退学して専念する。映画音楽14作品を手掛けたほか、ジョージ6世のために戴冠行進曲《王冠》を、エリザベス2世のために戴冠行進曲《宝玉と勺杖》を作曲。2つの交響曲やヴァイオリン協奏曲、ヴィオラ協奏曲なども残した。

これは映画『リチャード3世』製作に先立ち、現女王エリザベス2世のために戴冠行進曲《宝玉と勺杖》(1953年)を手掛けたウォルトンならではの、栄光に満ちた王者の表現。事実、躍動感あふれる導入部のあとに続く勇ましくも優雅なメロディは、これぞ王室と不可分のイギリス音楽! といった趣で、戴冠行進曲を彷彿とさせる。さらにオリヴィエの『リチャード3世』を見たあとならば、ウォルトンの調べを聴いただけで、「王冠」のイメージがまざまざと頭に思い浮かぶこと請け合いだ。

ウォルトン:戴冠行進曲《宝玉と勺杖》

それくらい、映画『リチャード3世』において王冠というアイテムは重要な役割を担っている。というのも、映画本編は画面いっぱいに大写しにされた巨大な王冠の映像から始まるのであり、そのままリチャードの長兄であるエドワード4世の戴冠式シーンへとつながってゆく。オブジェのような王冠のアップから戴冠式へ移ってゆくカメラワークは、中盤のリチャード3世自身の戴冠式でも再び繰り返され、王冠はリチャードの野心の在処を示すための象徴として機能しているとわかる。

しかし、悪事を重ねた末にみずからの野心を成就させ、晴れてリチャード3世として即位してほどなく、彼はあっけなく滅ぶ。これは当然の帰結、というより我ら人間世界における必然だ。

映画の中で「王冠」がリチャードの野心の象徴ないし生きる目的として機能している事実は、万事を物質的に所有することでしか理解も満足もできない彼という人間の不幸をも示している。この悲しい性ゆえに、王冠を手に入れた彼が失意のうちに滅ぶのは、歴史の証明やシェイクスピアの言葉をまたずとも自明。絶対不変の所有権など、今も昔も、この世のどこにもありはしないのだから……。

『リチャード3世』の孤独と絶望を1枚の絵で余すところなく表現したホガース

ちなみに、歴史上の実在の人物としてのリチャード3世に破滅の瞬間が訪れたのは、1485年。イングランド中部で繰り広げられた「ボズワースの戦い」でのことである。これは国王となったリチャードを頭領とするヨーク派と、リッチモンド伯ヘンリー・テューダー率いるランカスター派とが雌雄を決した戦いであり、リチャードの敗死によってヨーク・ランカスター間の「薔薇戦争」と呼ばれる30年に及ぶ内乱に、ひとつの終止符が打たれた瞬間でもあった。

シェイクスピアの原作でもオリヴィエの映画でも、リチャードが命を落とすボズワースの戦いは、クライマックスシーンとなっている。この重要な場面の撮影にあたり、監督であるオリヴィエや撮影チームがおそらく大いに参考にしたのが、映画が登場するはるか以前の18世紀に描かれたイギリス絵画の傑作、ウィリアム・ホガースの《リチャード3世に扮するデイヴィッド・ギャリック》(1745年、ウォーカー・アート・ギャラリー蔵)である。

タイトルの通り、この絵は一義的にはリチャード3世を演じる18世紀の名優デイヴィッド・ギャリックの舞台姿、つまりは肖像画である。しかし同時に、シェイクスピア作品の絵画版アダプテーションでもあるわけで、画面のそこかしこには、画家ホガース自身のテクスト解釈の所産が見受けられる。

描かれているのは、原作でいうと第5幕第3場。ボズワースでの決戦前夜の野営のテントで、これまで毒牙にかけてきた者たちの悪夢にうなされ飛び起きたリチャードが「慈悲を、神よ!どうか!(Have mercy, Jesu! Soft!)」と、およそ初めて弱音めいた祈りの言葉を口にする場面だ。

後悔や逡巡とはずっと無縁だった国王リチャード3世が、最後の最後で破滅の予感にうち震えながら垣間見せる、ひとりの人間としての弱さと脆さ。画家ホガースの文学的慧眼は、またとないその決定的瞬間を鋭く選び抜き、所狭しとばかり、1枚の絵のなかで余すところなく表現している。

たとえば、舞台の緞帳(どんちょう)を思わせる豪華な赤いテントの奥に置かれた、大きなキリストの磔刑像。本来なら、戦場にこんなものを持ち込むリチャードではなく、これは悪夢にうなされ思わず口をついて出た「神よ」という祈りの言葉の視覚化、秘かに救いを求める心の可視化にほかならない。そのキリスト像のすぐそばに王冠が置かれているのは、それが即物的な彼にとってのすべて、この世で守るべき最後のものだからだ。

画面左の遠景では、兵士たちのテントがいくつも連なり、部下である彼らは輪になって暖を取っている。が、主君のリチャードにはそのような仲間は誰ひとりいない。誰も彼も裏切って切り捨ててきた彼には、無駄に豪華なテントの中の神と王冠しか残されていない。

剣を手に、野心のまま迷わず生きてきた結果がこれ。国をはじめ人や物をいくら所有し支配したところで、信じるに足る誰も何もありはしない壮絶な孤独と絶望がここにある。

過去の巨匠たちによる作品の伝統をより高め、新たなメディアへ引き継ぐ

オリヴィエの映画『リチャード3世』では、この場面は2時間18分30秒を過ぎたあたりで登場するが、野営のテントなど、どう見てもホガースの絵画そっくりの映像で、なおかつ凝ったカメラワークが展開されている。

まず、絵では小さな遠景でしかなかった兵士たちの野営のテントが、映画では初めに「寄り」で大きく映される。そこからカメラをぐんぐん引いて、ホガースが画面の4分の3を占める勢いで内部を中心に大きく描いていたリチャードの赤いテントを、今度は外側だけスクリーンの左端に見切れた状態で映し出し、画面を悪夢からの覚醒の場面へとスイッチしてゆく。

これは明らかに逆転の発想というもの。おそらく最も早い『リチャード3世』の視覚芸術である18世紀のホガースの絵に倣いながらも、ホガースの構図の逆をいく。これにより、ある種の観客層に既視感を誘うのはもちろん、映像に歴史的な深みと重みを与え、なおかつ単なる換骨奪胎に陥らぬ妙技だ。

振り返ってみれば、映画のオープニング・クレジットには、ホガースの描いた18世紀の名優ギャリックらによる翻案を参考にしたと明記されている。くわえてオリヴィエ自身の言葉を借りれば、「舞台よりもずっとスリリングで微妙なパフォーマンスを生み出すためにカメラを使いこなす」(『演技について』、1986年)ことを望んでいたのが、映画監督としての彼だった。

ならばオリヴィエの『リチャード3世』は、多分野にわたるイギリスの過去の巨匠たちの仕事を知悉(ちしつ)したうえで、その伝統をより高め、映画という新たなメディアへ引き継ぐ試みだった。それは彼お気に入りのウォルトンの音楽によく似て、優雅で古典的なのにとびきり野心的な、我ながらわくわくするような最高に知的な試みだったといっていい。

惜しむらくは、オリヴィエ自身は世にあまねく知られながら、彼のこの試みはあまり知られていない。案外よくあることだけれど。

関連する記事

ランキング

- Daily

- Monthly

関連する記事

ランキング

- Daily

- Monthly

新着記事Latest